В этих записках я хочу остановиться на самой последней странице жизни поэтов. Ведь смерть — это тоже своего рода произведение поэта, и без неё его творческий портрет был бы неполным.

Николай Некрасов

Смерти, смерти я прошу у неба!

Некрасов заболел весной 1853 года. Он был ещё молодой человек, ему шёл 33-й год. Заболело горло, грудь, начался кашель, охрип и вскоре совсем пропал голос: поэт уже не говорил, а шептал. По ночам его знобила лихорадка. Он обращался к лучшим докторам, но те почему-то решили, что это простуда и не приняли серьёзных мер против болезни. Язва изо дня в день разъедала его гортань, гибли затылочные и шейные железы, организм разрушался, а профессора прописывали ему минеральную водичку и советовали для окончательного излечения поселиться под Москвой на даче.

Лишь через два года, когда болезнь непоправимо подорвала здоровье поэта, ему наконец поставили верный диагноз. Непостижимое ослепление медиков! «Чего же они смотрели два года! — восклицал в отчаянье Некрасов, — что я за эти два года вытерпел, а главное, за что погибли мои лёгкие, которых мне бы хватило ещё на 20 лет!»

В 1855 году Некрасовым было написано столько стихов, как никогда, и как никогда, столько стихов под знаком смерти. Почти в каждом, почти подряд. Эти мысли отразились и в его «Последних элегиях»:

… А рано смерть идет,

И жизни жаль мучительно. Я молод,

Теперь поменьше мелочных забот

И реже в дверь мою стучится голод:Теперь бы мог я сделать что-нибудь.

Но поздно!.. Я, как путник безрассудный,

Пустившийся в далекий, долгий путь,

Не соразмерив сил с дорогой трудной…

Эти же мотивы ожидания смерти, несбывшихся надежд, непосильной тяжести взятого на себя труда звучат и в аллегорической «Несжатой полосе»:

Знал, для чего и пахал он, и сеял,

да не по силам работу затеял.

Годы юношеских скитаний, полных страшной нищеты и постоянного голода, дали о себе знать: врачи обнаружили у Некрасова рак прямой кишки. Была сделана операция, но безуспешно, поэт таял на глазах. Боли были так велики, что он часами тянул громко какую-то однообразную ноту, напоминавшую бурлацкую ноту на Волге. Салтыков-Щедрин, который видел его в этом состоянии, был потрясён и сообщал в письме к П. Анненкову: «Нельзя даже представить себе приблизительно, какие муки он испытывает. И при этом непрерывный стон, но такой, что со мной, нервным человеком, почти дурно делается».

Черный день! Как нищий просит хлеба,

Смерти, смерти я прошу у неба,

Я прошу ее у докторов,

У друзей, врагов и цензоров,Я взываю к русскому народу:

Коли можешь, выручай!

Окуни меня в живую воду,

Или мертвой в меру дай.

Страдания Некрасова начались ещё весной 1876-го. И тогда-то впервые у него написались стихи, обращённые к Зине, его верному преданному другу:

Ты еще на жизнь имеешь право,

Быстро я иду к закату дней.

Я умру — моя померкнет слава,

Не дивись — и не тужи о ней!

Знай, дитя: ей долгим, ярким светом

Не гореть на имени моем:

Мне борьба мешала быть поэтом,

Песни мне мешали быть бойцом…

«Ты ещё на жизнь имеешь право», — таким правом она не воспользовалась. Зина в течение последних 200 ночей не давала себе спать, чтобы «услышать первый его стон и подбежать к постели». Чтобы преодолеть сон, она садилась на пол и смотрела на зажжённую свечу. Некрасов посвятил ей свои последние строки:

Двести уж дней,

Двести ночей

Муки мои продолжаются;

Ночью и днем

В сердце твоем

Стоны мои отзываются,

Двести уж дней,

Двести ночей!

Темные зимние дни,

Ясные зимние ночи…

Зина! закрой утомленные очи!

Зина! Усни!

Но Зина не закрывала очей и не давала себе заснуть. После этих двухсот дней и ночей она из молодой, свежей и красивой женщины превратилась в старуху с жёлтым измождённым лицом. За восемь месяцев до смерти Некрасов обвенчался с ней.

Правда, до церкви он дойти уже был не в состоянии и в нарушение всех запретов их обвенчали дома. Из воспоминаний П. А. Ефимова:

«Подговорили под строжайшим секретом священника из домовой церкви, который взялся венчать на дому… Достали церковь-палатку, поместили ее в зале у Некрасова, и здесь же, поддерживая его за руки, обвели три раза вокруг аналоя, уже полумертвого от страданий. Он был при этом босой и в одной рубашке».

Нет! не поможет мне аптека,

Ни мудрость опытных врачей:

Зачем же мучить человека?

О небо! смерть пошли — скорей!

Борюсь с мучительным недугом,

борюсь — до скрежета зубов…

О Муза! Ты была мне другом,

приди на мой последний зов!

(В первоначальной редакции были такие строки:

О Муза! наша песня спета.

Приди, закрой глаза поэта

На вечный сон небытия,

Сестра народа — и моя!)

Эти стихи открывали его цикл «Последние песни». В нём два мотива, два состояния героя: ощущение конца, самоотпевание и — самовоскрешение, возрождение.

О муза! я у двери гроба!

Пускай я много виноват,

Пусть увеличит во сто крат

Мои вины людская злоба —Не плачь! завиден жребий наш,

Не наругаются над нами:

Меж мной и честными сердцами

Порваться долго ты не дашьЖивому, кровному союзу!

Не русский — взглянет без любви

На эту бледную, в крови,

Кнутом иссеченную музу…

И снова в поэзии Некрасова возникает священный образ матери:

Великое чувство! У каждых дверей,

В какой стороне ни заедем,

Мы слышим, как дети зовут матерей

Далеких, но рвущихся к детям.Великое чувство! Его до конца

Мы живо в душе сохраняем, —

Мы любим сестру, и жену, и отца,

Но в муках мы мать вспоминаем!

Одно из самых сильных предсмертных стихотворений Некрасова на эту тему — «Баюшки-баю», где в последние минуты перед смертью в полусне-полубреду к нему приходит мать и говорит утешительные, светлые слова, которые его измученной душе так хотелось тогда услышать:

Непобедимое страданье,

Неумолимая тоска…

Влечет, как жертву на закланье,

Недуга черная рука.

Где ты, о муза! Пой, как прежде!

«Нет больше песен, мрак в очах;

Сказать: умрем! конец надежде!

Я прибрела на костылях!»Костыль ли, заступ ли могильный

Стучит… смолкает… и затих…

И нет ее, моей всесильной,

И изменил поэту стих.

Но перед ночью непробудной

Я не один… Чу! голос чудный!

То голос матери родной:«Пора с полуденного зноя!

Пора, пора под сень покоя;

Усни, усни, касатик мой!

Прийми трудов венец желанный,

Уж ты не раб — ты царь венчанный;

Ничто не властно над тобой!Не страшен гроб, я с ним знакома;

Не бойся молнии и грома,

Не бойся цепи и бича,

Не бойся яда и меча,

Ни беззаконья, ни закона,

Ни урагана, ни грозы

Ни человеческого стона,

Ни человеческой слезы.Усни, страдалец терпеливый!

Свободной, гордой и счастливой

Увидишь родину свою,

Баю-баю-баю-баю!Еще вчера людская злоба

Тебе обиду нанесла;

Всему конец, не бойся гроба!

Не будешь знать ты больше зла!Не бойся клеветы, родимый,

Ты заплатил ей дань живой,

Не бойся стужи нестерпимой:

Я схороню тебя весной.Не бойся горького забвенья:

Уж я держу в руке моей

Венец любви, венец прощенья,

Дар кроткой родины твоей…Уступит свету мрак упрямый,

Услышишь песенку свою

Над Волгой, над Окой, над Камой,

Баю-баю-баю-баю!..»

Это почти последние строки, написанные Некрасовым, ими он себя убаюкивал, уже, можно сказать, умирая… И эти самобичевания и самоубаюкивания ясно показывают, как понимал поэт свою задачу, чего он от себя требовал.

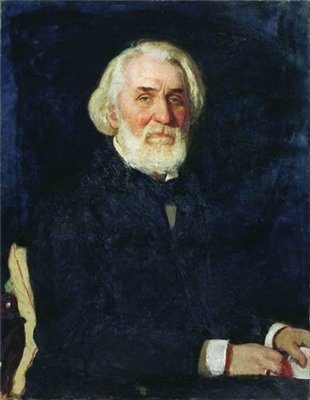

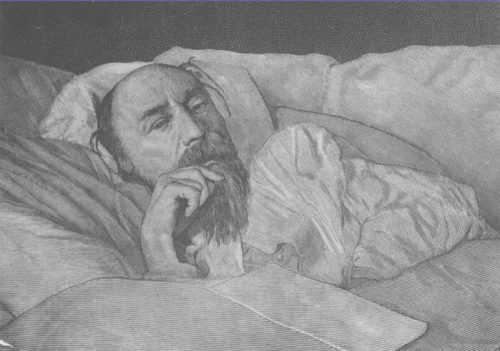

Стихотворение «Баюшки-баю» потрясло художника Ивана Крамского, который в письме Третьякову назвал его «величайшим произведением русской поэзии» и свою картину «Некрасов в период «Последних песен» датировал тем же числом, каким датировано стихотворение «Баюшки-баю» — 3 марта 1877 года, хотя картина была создана художником позже.

Скоро стану добычею тленья.

Тяжело умирать, хорошо умереть;

Ничьего не прошу сожаленья,

Да и некому будет жалеть.Я дворянскому нашему роду

Блеска лирой своей не стяжал;

Я настолько же чуждым народу

Умираю, как жить начинал…

Когда эти и другие стихи из «Последних песен» появились в журнале, когда все узнали, что Некрасов неизлечимо болен, со всех концов России стали приходить к нему письма, телеграммы. У дверей квартиры всегда стояла толпа, чтобы только услышать несколько слов о его здоровье.

Дом, в котором последние 20 лет жил Некрасов

Студенты поднесли ему адрес со множеством подписей, в котором говорилось:

«Прочли мы твои „Последние песни“, дорогой наш, любимый Николай Алексеевич, и защемило у нас сердце: тяжело читать про твои страдания, невмоготу услышать твое сомнение: „Да и некому будет жалеть…“ Мы пожалеем тебя, любимый наш, дорогой певец народа, певец его горя и страданий; мы пожалеем того, кто зажигал в нас эту могучую любовь к народу и воспламенял ненавистью к его притеснителям…»

В ответ Некрасов слабым голосом прочёл им эти строки:

Вам, мой дар ценившим и любившим,

Вам, ко мне участье заявившим

В черный год, простертый надо мной, —

Посвящаю труд последний мой!

Чернышевский был безутешен и писал Пыпину: «О Некрасове я рыдал, просто рыдал по целым часам каждый день, целый месяц после того, как написал тебе о нём…»

Тургенев прощался с поэтом красиво и артистически запечатлел это прощание в одном из стихотворений в прозе «Последнее свидание»:

Мы были когда-то короткими, близкими друзьями… Но настал недобрый миг — и мы расстались, как враги.

Прошло много лет… И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен — и желает видеться со мною.

Я отправился к нему, вошел в его комнату… Взоры наши встретились.

Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг!

Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе… Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов — привет ли то был, упрек ли, кто знает? Изможденная грудь заколыхалась — и на съёженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.

Сердце во мне упало… Я сел на стул возле него — и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку.

Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою.

Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный покров облекает ее с ног до головы. Никуда не смотрят ее глубокие бледные глаза; ничего не говорят ее бледные строгие губы…

Эта женщина соединила наши руки… Она навсегда примирила нас.

Да… Смерть нас примирила.

Апрель 1878

Смерть их примирила… Она пришла к Некрасову вечером 27 декабря (8 января) 1878 года. Николай Алексеевич Некрасов умер в возрасте 56 лет, похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге. Похороны были 30-го. За гробом шло более четырёх тысяч человек. Смерть поэта потрясла русское общество. Сохранилось множество воспоминаний об этом, принадлежащих тем, кто присутствовал на похоронах. Среди них Достоевский, Короленко, Плеханов. Короленко утверждал в «Истории моего современника», «что Петербург ещё никогда не видел ничего подобного. Вынос начался в 9 часов утра, а с Новодевичьего кладбища толпа разошлась только в сумерки».

Молодёжь не дала поставить гроб на колесницу, а понесла его на руках до самого кладбища Новодевичьего монастыря, то есть восемь вёрст.

Похороны Николая Некрасова

Достоевский, говоря на похоронах Некрасова о его поэзии, заметил, что по своему таланту он был не ниже Пушкина, а группа учащихся закричала ему из толпы: «Выше, выше!».

Достоевский, несколько растерявшись, ответил не без раздражения: «Не выше, но и не ниже Пушкина». А когда пришёл черёд хоронить его самого, то жена писателя вспомнила слова мужа, сказанные по возвращению с похорон поэта: «Я скоро последую за Некрасовым. Прошу тебя, похорони меня на том же кладбище. Я не хочу заснуть последним сном на Волковом, рядом с другими писателями. Я хочу лежать рядом с Некрасовым».

Зинаида Николаевна, надев после смерти мужа траур, больше уже его не снимала до конца жизни. Некрасов оставил ей немало денег, всё движимое имущество, но она скоро всего этого лишилась, раздавая неимущим, отказалась от своей доли в наследстве в пользу братьев поэта и в конце концов осталась ни с чем. Она говорила: «Болезнь Николая Алексеевича открыла мне, какие страдания на свете бывают. А смерть его — что он за человек был, показала». Перед лицом этого горя всё остальное казалось ей неважным.

Вскоре она будет забыта всеми и не будет о себе напоминать. Она жила в Петербурге, в Одессе и в Киеве, где только однажды громко, публично выкрикнула своё имя: «Я — вдова Некрасова!», останавливая еврейский погром, и обезумевшая толпа остановилась! Так магически действовало на людей имя народного поэта.

Еврейский погром в Киеве в конце XIX века

В последние годы жизни Зинаида Некрасова жила в Саратове. В 1911 году её посетил Корней Чуковский в её доме № 70 на Малой Царицынской, ныне это улица Слонова.

Долгая изнурительная болезнь напомнила ей последние мучительные дни жизни мужа.

Отходив всю жизнь в черном, она завещала похоронить себя в белом.

Я часто бываю на её могиле на Воскресенском кладбище, где похоронен мой брат — это в получасе ходьбы от моего дома. Участок 31.

Надгробная надпись гласит: «Некрасова Зинаида Николаевна, жена и друг великого поэта Н. А. Некрасова». Не каждую вдову великого поэта можно назвать ещё и другом. Пушкину в этом смысле не повезло.

Александр Блок

«Что мне делать с этими мирами…»

Из Георгия Иванова:

Холодно бродить по свету,

Холодней лежать в гробу.

Помни это, помни это,

Не кляни свою судьбу.Ты еще читаешь Блока,

Ты еще глядишь в окно,

Ты еще не знаешь срока —

Все неясно, все жестоко,

Все навек обречено.

Казалось, он был обречён ещё задолго до своей смерти.

Как тяжело ходить среди людей

И притворяться непогибшим,

И об игре трагической страстей

Повествовать еще не жившим…

Блок был поэтом холода и тишины. Он поднимался на вершины, недоступные другим поэтам. От него исходило молчание иных миров. Подавляющее большинство людей живут внешней жизнью, не подозревая, что есть люди, у которых 90% внутреннего бытия. Блок был из тех, в ком безмерно превалировала внутренняя жизнь. В своём дневнике он пишет: «Что мне делать с этими мирами, что мне делать с собственной жизнью, которая отныне стала искусством, ибо со мной рядом живёт моё создание — не живое, не мёртвое — синий призрак». Он шёл по жизни как сомнамбула с закрытыми глазами и простёртыми руками.

Всё на земле умрёт — и мать, и младость,

Жена изменит, и покинет друг.

Но ты учись вкушать иную сладость,

Глядясь в холодный и полярный круг.

Бери свой челн, плыви на дальний полюс

В стенах из льда — и тихо забывай,

Как там любили, гибли и боролись…

И забывай страстей бывалый край.

И к вздрагиваньям медленного хлада

Усталую ты душу приучи,

Чтоб было з д е с ь ей ничего не надо,

Когда о т т у д а ринутся лучи.

Атмосфера в доме была очень тяжёлой. Мать Блока не нашла общего языка с невесткой, в семье были постоянные конфликты, из-за которых Блок очень страдал. Мать была подвержена душевному недугу, часто лежала в психиатрической клинике. По мнению Любы, она дурно влияла на сына, с которым у неё была большая духовная близость.

Блок разрывается между самыми дорогими существами, испытывает страшные душевные муки и не видит выхода из создавшегося положения. «Только смерть одного из нас троих сможет помочь», — жестоко говорит он матери. Она по-своему истолкует стихи Блока, где говорилось о «пристальном враге», примет их на свой счёт и попытается отравиться. Блока мучает невыносимая тоска, сознание своей вины перед матерью, одиночество, вечное ожидание жены, уехавшей в Житомир к любовнику…

Я — Гамлет. Холодеет кровь,

когда плетёт коварство сети,

и в сердце первая любовь

жива — к единственной на свете.Тебя, Офелию мою,

увёл далёко жизни холод.

И гибну, принц, в родном краю,

клинком отравленным заколот.

Блок в роли Гамлета в любительском спектакле

Гамлетовский вопрос «быть или не быть» встаёт перед ним всё чаще и неотвратимей. В ту пору Блок был на волоске от самоубийства. Он пишет цикл из семи стихотворений под названием «Заклятие огнём и мраком»:

По улицам метель метёт,

свивается, шатается.

Мне кто-то руку подаёт

и кто-то улыбается.Ведёт и вижу: глубина,

гранитом тёмным сжатая.

Течёт она, поёт она,

зовёт она, проклятая.Я подхожу и отхожу,

и замер в смутном трепете:

вот только перейду межу —

и буду в струнном лепете.И шепчет он — не отогнать

(и воля уничтожена):

пойми: уменьем умирать

душа облагорожена.Пойми, пойми, ты одинок,

как сладки тайны холода…

Взгляни, взгляни в холодный ток,

где всё навеки молодо…Бегу. Пусти, проклятый, прочь,

не мучь ты, не испытывай!

Уйду я в поле, в снег и ночь,

забьюсь под куст ракитовый!Там воля всех вольнее воль

не приневолит вольного,

и болей всех больнее боль

вернёт с пути окольного.

Блок умер, не дожив до сорока двух лет. В последние годы он часто повторял: «Я задыхаюсь! Мы задохнёмся все! Мировая революция превратилась в мировую грудную жабу». Цветаева писала о нём: «Заживо ходил, как удавленник».

У Блока отняли мечту — и тем убили в нём поэта-романтика. Но поэт- романтик — это был весь Блок, вся его душа. Убили Блока.

К. Чуковский: «В его жизни не было событий. Он ничего не делал — только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. Двадцать лет с 1898 по 1918. И потом он остановился — и тотчас же стал умирать. Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он».

Люди, близко наблюдавшие поэта в последние месяцы его жизни, утверждают: Блок умер оттого, что хотел умереть. Возможность поехать в санаторий в Финляндию, куда его не отпустили власти, уже вряд ли бы что изменила. Цветаева писала: «Удивительно не то, что он умер, а что он жил».

Я тоже много размышляла над загадкой смерти Блока, и из этих размышлений у меня родилось стихотворение:

«Ночь, улица, фонарь, аптека»

всю жизнь тоску внушали веку.

Но каждый век, сроднившись с ней,

был предыдущего страшней.«О, было б ведомо живущим

про мрак и холод дней грядущих», —

писал нам Блок, ещё не знав,

как он до ужаса был прав.Насколько мрак грядущей бездны

«перекромешнит» век железный.

Метафизический мейнстрим —

страшилка детская пред ним.Аптеки обернулись в морги

и виселицей стал фонарь.

И не помог Святой Георгий,

не спас страну от пуль и нар.О, если б только знал поэт,

когда писал свой стих тоскливый,

ЧТО через пять начнётся лет —

то показалась бы счастливойему та питерская ночь,

фонарь — волшебным, а аптека

одна могла б ему помочь

смертельной морфия утехой.Никто не знает, от чего

скончался Блок… И вдруг пронзило:

не от удушья своего

и не от музыки вполсилы, —он вдруг при свете фонаря

увидел будущее наше,

все жизни, сгинувшие зря,

заваренную веком кашуи ужаснулся этой доле:

кромешный мрак, и в нём — ни зги.

Он умер в этот миг от боли.

Он от прозрения погиб.

Современники о смерти Блока писали:

В.Ходасевич: «Блок умирал несколько месяцев, на глазах у всех, и никто не умел назвать его болезнь. Началось с боли в ноге. Потом говорили о слабости сердца. Перед смертью он сильно страдал, но отчего же он всё-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то вообще, оттого, что был болен весь, оттого, что не мог больше жить. Он умер от смерти».

Н.Оцуп: «Весь Петербург и вся Россия знали, как были ужасны его последние часы. Никакой поддающейся диагнозу болезни у него не было, хоть и говорили о грудной жабе. Он так кричал и бился, что обожавшая его мать молила Бога, чтобы сын её скорее умер».

К.Чуковский: «Умирал он мучительно. Сердце причиняло всё время ужасные страдания, он задыхался. К началу августа он уже почти всё время был в забытьи, ночью бредил и кричал страшным криком, которого я во всю жизнь не забуду…»

Е.Эткинд: «Поэт страдал той же болезнью, от которой умерли любимые им Ницше и Врубель, и которая так страшно воплощает в себе таинственную связь любви и смерти».

Блок был неузнаваем в гробу. На рисунке Ю.Анненкова мы видим это чужое, измождённое, длинное лицо с тёмной бородкой, сильно поредевшими волосами, похожее на лицо Дон Кихота. «И легче оттого, что это не Блок, и сегодня зароют — не Блока», — писал Е. Замятин.

Только здесь и дышать, у подножья могил,

где когда-то я нежные песни сложил

о свиданьи — быть может, с Тобой,

где впервые в мои восковые черты

отдалённою жизнью повеяла Ты,

пробиваясь могильной травой.

До Смоленского кладбища литераторы несли на руках его открытый гроб, засыпанный цветами. За гробом шла огромная толпа.

Похороны Блока

Никто не говорил речей на могиле. Поставили простой, некрашеный крест и положили венки. Блок хотел, чтобы могила была простой и чтобы на ней рос клевер.

Без зова, без слова, —

Как кровельщик падает с крыш.

А может быть, снова

Пришёл, — в колыбели лежишь?Горишь и не меркнешь,

Светильник немногих недель…

Какая из смертных

Качает твою колыбель?Блаженная тяжесть!

Пророческий певчий камыш!

О, кто мне расскажет,

В какой колыбели лежишь?«Покамест не продан!»

Лишь с ревностью этой в уме

Великим обходом

Пойду по российской земле.Полночные страны

Пройду из конца и в конец.

Где рот — его — рана,

Очей синеватый свинец?Схватить его! Крепче!

Любить и любить его лишь!

О, кто мне нашепчет,

В какой колыбели лежишь?…Огромную впалость

Висков твоих — вижу опять.

Такую усталость —

Её и трубой не поднять!Державная пажить,

Надёжная, ржавая тишь.

Мне сторож покажет,

В какой колыбели лежишь.М.Цветаева, из цикла «Стихи Блоку»

22 ноября 1921

Можно говорить с некоторой долей предопределённости, что могли бы ещё написать Пушкин, Лермонтов, так рано ушедшие, но что мог бы написать Блок — предположить невозможно. Они дописали себя, довели свой путь до последней строчки. Новой эпохе они были не нужны.

Нужен ли был бы Блок нашей эпохе? В мемуарах упоминается номер телефона Блока. Как-то прочла у Кушнера:

Запиши на всякий случай

телефонный номер Блока:

6,12, два нуля.

Тьма ль подступит грозной тучей,

сердцу ль станет одиноко,

злой покажется земля…

Интересно, звонил ли кто-нибудь по этому номеру, — подумала тогда. Возникала ли у кого потребность позвонить? И что хотелось бы сказать поэту?

У Бориса Рыжего есть стихотворение «Хочется позвонить…» об одиночестве, когда «некуда пойти человеку», некому позвонить, не с кем поговорить.

Хочется позвонить

кому-нибудь, есть же где-то

кто-нибудь, может быть,

кто не осудит это

«просто поговорить».

Хочется поболтать

с кем-нибудь, но серьёзно,

что-нибудь рассказать

путано, тихо, слёзно.

Тютчев, нет сил молчать.

Только забыты все

старые телефоны-

и остаётся мне

мрачные слушать стоны

ветра в моём окне.

Жизни в моих глазах

странное отраженье.

Там нелюбовь и страх,

горечь и отвращенье.

И стихи впопыхах.

Впрочем, есть номерок,

не дозвонюсь, но всё же

только один звонок:

«Я умираю тоже,

здравствуй, товарищ Блок…»

«Не живут такие в миру…»

Наверное, Александр Блок обречён быть любимым поэтом всех поколений, так много он выразил русского, прекрасного и страшного из того, что таится в каждом из нас. Как дороги нам его неутолимая мечтательность и чувство тайны всегда и во всём, как понятны его взлёты и падения, и ненависть к человеческой пошлости («отойди от меня, буржуа!»), и вера в преображённый мир («сотри случайные черты…»). Замечательно сказал Е. Замятин: «…человек Блок так полно, так щедро всего себя перелил в стихи, что он будет с нами, пока живы будут его стихи. Поэт же Блок будет жив, пока живы будут мечтатели, пока живы будут вечно ищущие, а это племя у нас в России бессмертно».