Генрих Гейне

«Но дух мой будет жить и впредь»

«Мир раскололся и трещина прошла по сердцу поэта», — сказал он когда-то. И ещё ему принадлежит знаменитое определение любви: «Зубная боль в сердце». В своих автобиографических «Путевых картинах» Гейне писал: «До последнего мгновения разыгрываем мы сами с собой комедию, мы маскируем даже своё страдание и, умирая от сердечной раны, жалуемся на зубную боль. У меня же была зубная боль в сердце». Весёлый шутник и насмешник, он всю жизнь томился безысходной тоской, заглушая душевные пытки раскатами своего язвительного смеха, в котором, однако, ясно чувствовались невидимые миру слёзы.

Весной 1831 года Гейне уезжает из Германии в Париж в надежде обрести здесь более стабильное положение. В этом городе ему будет суждено прожить четверть века, до самой смерти.

Париж. Итальянский бульвар. 1840-е.

Тем временем здоровье Гейне, которым он и молодости не мог похвастаться (всю жизнь мучили головные боли, не мог выносить ни малейшего шума, болели глаза), стремительно ухудшалось. В мае 1848 года поэт, с трудом передвигаясь, в последний раз выходит из дома.

На улице на него накатила дикая боль, он едва не потерял сознание. Так худо ему ещё никогда не было. «Может быть, это его последнее утро?» — подумал он. «И последние шаги?» Он лихорадочно соображал: куда идти? Что бы ему хотелось повидать в последний раз больше всего? Сену? Бульвары? Нотр-Дам? Сейчас надо повидать самое-самое… Ноги сами понесли его в Лувр. Каждый шаг отдавался болью. Он часто останавливался, цепляясь за чугунные прутья ограды и снова шёл, тяжело опираясь на трость.

Наконец Гейне добрался до Малого зала, где так часто бывал раньше, в котором на невысоком пьедестале стояла статуя Венеры Милосской. Он медленно поднимал веко (чтобы видеть, ему надо было поднимать их руками), и перед ним как в тумане открывались смутные очертания божественного женского тела. Великий жизнелюбец, Гейне со слезами на глазах прощался с миром красоты, в котором был своим человеком.

И богиня, казалось, сочувственно смотрела на него с высоты, но в то же время так безнадёжно, как будто хотела сказать: «Разве ты не видишь, что у меня нет рук и я не могу тебе помочь?» Он смотрел и плакал. Плакал от счастья, от боли и от бессилия.

Гейне едва помнил, как добрался домой. (По некоторым свидетельствам, его доставили туда на носилках). Больше он уже никогда не выйдет на улицу. Врачи поставят безнадёжный диагноз: прогрессивный паралич.

Внешний мир Гейне сузился необычайно. Полуослепший, он едва различал контуры комнаты, к которой был пригвождён недугом. Тело его постепенно ссыхалось, костенело, отмирало, но дух продолжал жить — весёлый, азартный дух. Презирая физические муки, Гейне каждую свободную минуту использовал для творчества. Ему приходилось прибегать к помощи секретарей, диктовать им свои произведения или часами слушать чтение нужных книг и материалов. В этом состоянии он создал треть своего наследия.

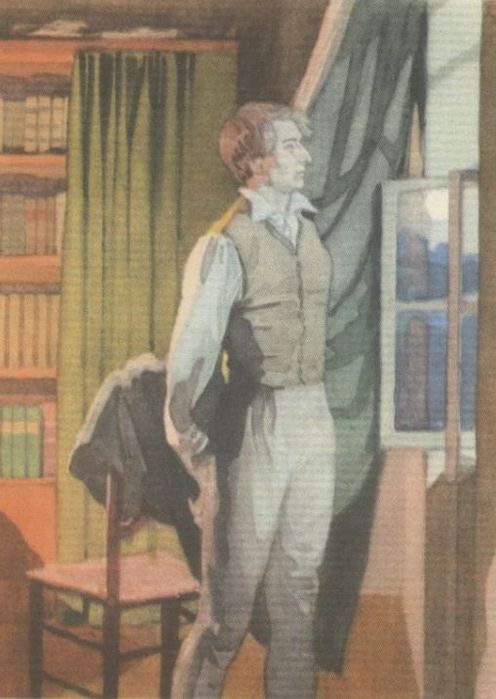

Гейне, прикованный к постели. Неизвестный художник с рис. Шарля Габриэля Глейера. 1852.

Говорили, что на этом портрете Гейне похож на Христа.

Как медлит время, как ползет

Оно чудовищной улиткой!

А я лежу не шевелясь,

Терзаемый все той же пыткой.

Ни солнца, ни надежды луч

Не светит в этой темной келье,

И лишь в могилу, знаю сам,

Отправлюсь я на новоселье.

Быть может, умер я давно,

И лишь видения былого

Толпою пестрой по ночам

В мозгу моем проходят снова.

Иль для языческих богов,

Для призраков иного света

Ареной оргий гробовых

Стал череп мертвого поэта?

Из этих страшных, сладких снов,

Бегущих в буйной перекличке,

Поэта мертвая рука

Стихи слагает по привычке.

Сам Гейне так говорил об этих своих стихах: «Это как бы жалоба из могилы, это кричит в ночи заживо погребённый или даже мертвец, или даже сама могила. Да, да, таких звуков немецкая лирика ещё не слышала, да и не могла их слышать, ибо ни один поэт ничего подобного не пережил».

Для Гейне потянулись долгие годы мучительной агонии. Восемь лет он был прикован к своей «матрацной могиле», как он её называл: из-за острых болей в позвоночнике Гейне мог лежать только на широком и низком ложе, составленном из 12 тюфяков, сложенных на полу один на другой. Худой, как скелет, с закрытыми глазами, с парализованными руками, он ещё находил силы шутить…

О господи, пошли мне смерть,

Внемли моим рыданьям!

Ты сам ведь знаешь, у меня

Таланта нет к страданьям.

Прости, но твоя нелогичность, Господь,

Приводит меня в изумленье.

Ты создал поэта-весельчака

И портишь ему настроенье!

От боли веселый мой нрав зачах,

Ведь я уже меланхолик!

Кончай эти шутки, не то из меня

Получится католик!

Всё тело его ссохлось и скорчилось, так что сиделка легко поднимала его одной рукой, как ребёнка, перестилая постель. А он комментировал: «На родине, дескать, в благословенной Германии, исходят в ненависти к нему, а здесь — пожалуйста, на руках носят! и кто? — женщины!»

Последняя книга Гейне называлась «Ламентации» (то есть жалобы, сетования). Это и воспоминания о молодости, и скорбные размышления, философские раздумья, своей интимностью напоминающие дневник или исповедь. Через всю книгу проходит тема итога, конца. Вот, например, насмешливо-лирическое стихотворение «День поминовения», где поэт пытается представить свою скорую смерть, причём пишет об этом очень просто, без всякой патетической торжественности:

Не прочтут унылый кадиш,

Не отслужат мессы чинной,

Ни читать, ни петь не будут

В поминальный день кончины.

Но, быть может, на поминки,

Если будет день погожий,

На Монмартр моя Матильда

С Паулиной выйдет все же.

Гейне рисует бытовую картинку: в годовщину смерти на могилу поэта пришла его вдова с приятельницей. Толстушка Матильда устала — поэт лежит слишком высоко (Монмартровское кладбище расположено на возвышенности), но он не может, увы, предложить ей стула, и советует жене не возвращаться домой пешком:

К сожаленью, я теперь

высоко живу немножко.

Нету стульев для неё —

ах, устали милой ножки.

Прелесть толстая моя!

Уж домой ты, ради бога,

не ходи пешком. Фиакров

у заставы очень много.

И всё. И ничего — о смысле жизни, ничего о бессмертии… Смерть — просто житейский факт и не нуждается ни в каком философском оправдании и объяснении.

В часах песочная струя

Иссякла понемногу.

Сударыня ангел, супруга моя,

То смерть меня гонит в дорогу.

Смерть из дому гонит меня, жена,

Тут не поможет сила.

Из тела душу гонит она,

Душа от страха застыла.

Не хочет блуждать неведомо где,

С уютным гнездом расставаться,

И мечется, как блоха в решете,

И молит: «Куда ж мне деваться?»

Увы, не поможешь слезой да мольбой,

Хоть плачь, хоть ломай себе руки!

Ни телу с душой, ни мужу с женой

Ничем не спастись от разлуки.

Матильда, жена Гейне

Подводя итоги, Гейне говорил, что он прожил по-настоящему счастливую жизнь. «И самым высшим счастьем была моя жена», — признавался он. И писал в письме брату: «Жена моя — чудесная очаровательная баба, и когда она верещит не слишком громко, то голос её — бальзам для моей больной души. Я люблю её со страстью, которая превышает мою болезнь, и в этом чувстве я силён, как ни слабы и ни бессильны мои члены». И об этом — в стихах:

Меня не тянет в рай небесный, —

Нежнейший херувим в раю

Сравнится ль с женщиной прелестной,

Заменит ли жену мою?

Мне без нее не надо рая!

А сесть на тучку в вышине

И плыть, молитвы распевая, —

Ей-ей, занятье не по мне!

На небе — благодать, но все же

Не забирай меня с земли,

Прибавь мне только денег, Боже,

Да от недуга исцели!

Я огражден от черни вздорной,

Гулять и трудно мне и лень.

Люблю, халат надев просторный,

Сидеть с женою целый день.

И счастья не прошу другого,

Как этот блеск лукавых глаз,

И смех, и ласковое слово, —

Не огорчай разлукой нас!

Гейне и Матильда. Художник Эрнст Венедикт Китц. 1851 г.

Гейне никогда не был верующим, был скептиком и вольнодумцем в вопросах религии, пародийно переосмыслял библейские темы, писал антиклерикальные стихи («Царь Давид», «Диспут»). Но вот трогательное стихотворение, обращённое к Матильде, которое иначе как молитвой не назовёшь:

Мое дитя, жена моя,

Когда тебя покину я,

Ты здесь, оставленная мной,

Вдовою станешь, сиротой,

Жена-дитя, что мирно так, бывало,

У сердца моего опочивала.

Вы, духи светлые в раю,

Услышьте плач, мольбу мою:

От зол, от бед и темных сил

Храните ту, что я любил;

Свой щит, свой меч над нею вы прострите,

Сестру свою, Матильду, защитите.

Во имя слез, что столько раз

Роняли вы, скорбя по нас,

Во имя слова, что в сердцах

Священников рождает страх,

Во имя благости, что вы таите,

Взываю к вам: Матильду защитите.

Однажды в один из июньских дней 1855 года Гейне услышал в прихожей женский голос — молодой, мелодичный, с лёгким немецким акцентом. Поэт услышал родную немецкую речь, которая в его доме звучала так редко… Это была Элиза Криниц — так звали эту женщину — немецкая писательница и переводчица. К своим 27 годам она успела побывать замужем, разойтись и зарабатывала на жизнь, пописывая в газету под псевдонимом Камилла Зельден. Она выполняла просьбу некоего почитателя Гейне, который, узнав, что она едет в Париж, просил передать поэту несколько музыкальных пьес на его стихи. Гейне дёрнул за звонок и крикнул: «Войдите ко мне, сюда!» Он услышал быстрые лёгкие шаги, стук, испуганный возглас — она споткнулась о ширму.

— Подойдите ближе, ещё ближе, я хочу Вас разглядеть. Как Вас зовут? Сядьте ближе. Не бойтесь, я ещё не мёртв, это кажется только на первый взгляд. Но женщинам я уже не опасен!

А вот как вспоминала об этом она: «Позади ширмы на довольно низкой постели… больной, полуслепой человек… выглядел значительно моложе своих лет. Черты его лица были в высшей степени своеобразны и приковывали к себе внимание; мне казалось, что я вижу перед собой Христа, по лицу которого скользит улыбка Мефистофеля».

Она заговорила, и он всё больше радовался, прислушиваясь к её речи. Она говорила то по-немецки, то по-французски, вспоминала его стихи. Ещё девочкой она полюбила их. Она ему писала в прошлом месяце, хотела его видеть. Ах, он не получил её письма? Она хотела только увидеть любимого поэта, только поцеловать руку, написавшую «Книгу песен».

Он слушал и верил каждому слову, каждому колебанию взволнованного голоса и хотел слушать ещё и ещё, и не выпускать маленькую, нежную и сильную руку.

Так в его жизнь опять вошла любовь. И в этом не могли его изменить ни паралич, ни боли, ни близость смерти. Он любил страстно, безоглядно… И, как всегда, его любовь становилась поэзией.

Тебя мой дух заворожил.

И чем горел я, чем я жил,

тем жить и тем гореть должна ты,

его дыханием объята.

Давно в земле истлел мой прах,

но дух мой, старый вертопрах,

с мечтой о тёпленьком местечке

свил гнёздышко в твоём сердечке.

С тобой навеки сопряжён,

где будешь ты, там будет он,

и жить должна ты, чем я жил —

тебя мой дух заворожил.

Немудрено, что этот исполинский дух буквально заворожил молодую женщину. Гейне прозвал новую подругу «Мушкой». Она запечатывала свои письма к нему печатью с рисунком мухи. Это имя удивительно ей шло. Мушка стала его чтицей, первой слушательницей новых стихов. Она и сама сочиняла стихи, и он слушал их внимательно и придирчиво, поправлял и советовал. Она понимала его с полуслова. Никто ещё не говорил о его поэзии так умно и неподдельно взволнованно, как эта маленькая таинственная женщина. Она и впрямь была его тайной — его большой тайной радостью.

Матильда это вскоре учуяла и почти открыто ревновала. Она сердито уходила из комнаты, едва услышав голос Мушки, гневно фыркала при упоминании её имени, клокотала от злости, ревнуя полумёртвого, но жалела его и старалась сдерживаться. Гейне выбирал для свиданий с Элизой те дни, когда Матильда куда-нибудь уезжала. Мушка стала его секретарём, доверенным лицом, близким другом.

«Приходи поскорей, — писал он ей, — как только угодно будет Вашему благородию, как только будет возможно, приходи, моё дорогое швабское личико! Ах, эти слова получили бы менее платонический смысл, если б я ещё был человеком. Но, к сожалению, я уже лишь дух…»

Он ждал её с таким нетерпением, что это ожидание становилось для него пыткой.

Пытай меня, избей бичами,

На клочья тело растерзай,

Рви раскаленными клещами, —

Но только ждать не заставляй!

Пытай жестоко, ежечасно,

Дроби мне кости ног и рук,

Но не вели мне ждать напрасно, —

О, это горше лютых мук!

Весь день прождал я, изнывая,

Весь день, — с полудня до шести!

Ты не явилась, ведьма злая,

Пойми, я мог с ума сойти!

Меня душило нетерпенье

Кольцом удава, стыла кровь,

На стук я вскакивал в смятенье,

Но ты не шла, — я падал вновь…

Ты не пришла, — беснуюсь, вою,

А дьявол дразнит: «Ей-же-ей,

Твой нежный лотос над тобою

Смеется, старый дуралей!»

В этих стихах — мучительная ирония поэта над собой — больным и влюблённым, над их запоздалым чувством.

Теперь я знаю: всех дороже

Была ты мне. Как горько, Боже,

Когда в минуту узнаванья

Час ударяет расставанья,

Когда, встречаясь на пути,

Должны мы в тот же миг «прости»

Сказать навек! Свиданья нет

Нам в высях, где небесный свет.

Элиза Криниц у постели Генриха Гейне. Гравюра Г. Лефлер. Музей д’Орсе, Париж.

Эта любовь осветила последние полгода жизни Гейне. Двадцать пять его записок к Элизе — это маленькая поэма о большой любви. Последние его стихи «Мушке» и «Лотос» (с подзаголовком «Мушке») обессмертили ее имя.

Цветок, дрожа, склонялся надо мной,

Лобзал меня, казалось, полный муки;

Как женщина, в тоске любви немой

Ласкал мой лоб, мои глаза и руки.

О, волшебство! О, незабвенный миг!

По воле сна цветок непостижимый

Преобразился в дивный женский лик, —

И я узнал лицо моей любимой…

В «Мемуарах» он пишет: «Когда кровь медленнее течет в жилах, когда любит только одна бессмертная душа… она любит неспешнее и уже не так бурно, зато… бесконечно глубже, сверхчеловечнее…»

В начале 1856 года здоровье Гейне значительно ухудшается. Чувствуя, что смерть на пороге, Гейне работал особенно лихорадочно, стараясь закончить основной труд своей жизни, «Мемуары». Он посылает Элизе со служанкой записку: «Любимая! Сегодня (в четверг) не приходи. У меня чудовищная мигрень. Приходи завтра (в пятницу). Твой страждущий Генрих Гейне». Это была его последняя записка.

В пятницу Гейне стало хуже: рвота, судороги. Матильда, строгая католичка, хочет привести священника, чтобы Гейне исповедовался. Тот отмахивается, говоря: «Бог меня простит, это его ремесло».

Одно из последних стихотворений Гейне, в переводе Тютчева:

Если смерть есть ночь, если жизнь есть день,

Ах, умаял он, пестрый день меня!..

И сгущается надо мною тень,

Ко сну клонится голова моя…

Обессиленный отдаюсь ему…

Но все грезится сквозь немую тьму —

Где-то там, над ней, ясный день блестит

И незримый хор о любви гремит…

Шестнадцатого февраля под вечер, несмотря на слабость, посеревшими губами он произнес: «писать!» и затем добавил: «бумаги, карандаш!..» Это были его последние слова. Карандаш выпал из рук. Буквально сбылись слова из его прощальных стихов:

Свободен пост! Моё слабеет тело…

Один упал — другой сменил бойца!

Но не сдаюсь! Ещё оружье цело,

И только жизнь иссякла до конца.

Гейне не любил соболезнований и жалости. Он просил, чтобы его хоронили без религиозных обрядов и надгробных речей. «Пусть за меня говорят мои произведения, только они! — писал он. — Не надо литературных лавров. Я боец, который отдал свои силы и свой талант на служение всему человечеству. Вместо креста положите на мою могилу лук и стрелы».

Мушка пришла в воскресенье (ни в пятницу, ни в субботу её не пустили). Дверь открыла сиделка, по лицу её текли слёзы. Мушке разрешили попрощаться с мёртвым телом. Ей запомнилось его «бледное лицо, правильные черты которого напоминали самые чистые произведения греческого искусства».

Гейне был погребён согласно его завещанию на кладбище Монмартр на высоком холме, откуда открывался вид на Париж.

«Это будет моя последняя квартира с видом на вечность», — шутил он.

Мушке запретили идти на похороны, «чтобы, — как она писала, — моя скорбь не была использована окружающими как материал для сплетен». Но не проводить его в последний путь она не могла.

За гробом немецкого поэта шли А. Дюма, рыдавший навзрыд, Теофиль Готье, другие знаменитости, а позади всех кралась маленькая сутулившаяся фигурка. «Я спряталась за спинами, нимало не стремясь следить за всеми подробностями, однако я могла слышать, как подводят под гроб канаты, и мне чудилось, будто канаты обматывают моё собственное сердце». А в ушах звучали строки, посвящённые ей:

В могилу лёг я — плотью тлеть,

но дух мой будет жить и впредь…

Они были из его стихотворения «Мушке», которое заканчивалось наказом: «И жить должна ты, чем я жил, — тебя мой дух заворожил». Мушка наказ выполнила. Она жила словом, жила немецким языком, и все четыре десятилетия, что отпустила ей судьба после него, она учила этому прекрасному языку детей. Все эти 40 лет до 1896 года она жила этой любовью.

Элиза Криниц (Мушка)

А Матильда умерла в годовщину смерти своего мужа 17 февраля 1883 года, ровно через 27 лет после смерти Гейне.

Матильда, вдова Гейне

Она стояла у окна своей квартиры и вдруг упала, чтобы никогда уже не встать. Может быть, в тот миг она тоже вспоминала посвящённые ей стихи Гейне:

…Рука моя сдает. Как видно,

Подходит смерть. И так обидно,

Что пасторали всей конец!

В твою десницу, о творец,

Влагаю посох мой. Храни,

Когда земные кончу дни,

Мою овечку. Все шипы

Сметай с ее земной тропы.

Не дай в лесах ей заблудиться,

В болотах, где руно грязнится,

Пои всегда водой прозрачной,

Питай травою самой злачной,

И пусть, беспечна, весела,

Спит, как в моем дому спала…

памятник Гейне в Дюссельдорфе

А это бюст Гейне работы А. Фрише. Установлен в Москве, у здания иностранной библиотеки им. Рудомино — подарок Дюссельдорфа Москве.

Генрих Гейне вошёл в русскую культуру и стал её неотъемлемой частью. Он внёс новые стихотворные размеры в нашу поэзию, благодаря ему во многом изменилась музыка русского стиха. Ему посвящали стихи многие русские поэты. Вот лишь четыре строчки из стихотворения Льва Мея «Памяти Гейне»:

Певец! Недолго прожил ты —

и жить не стало силы.

Но вечно будет рвать цветы

любовь с твоей могилы.

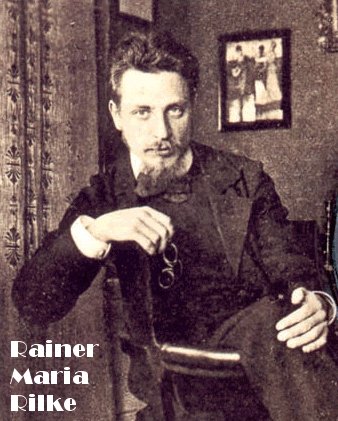

Райнер Мария Рильке

«О, эти потери вселенной!..»

Имя Рильке для многих стало символическим — этакий воплотившийся въяве идеал поэта-отшельника, укрывшегося в средневековой башне от войн и революций — живое олицетворение поэзии, культуры, подлинного творчества. Он дошёл к нам в лучших переводах Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Ратгауза, Витковского. Его музыка созвучий божественна, тонкость и глубина мысли его элегий и сонетов поражает. Это поэзия огромной душевной силы.

Уже после смерти Рильке Л. Пастернак напишет его портрет по старым наброскам, лучший из всего многообразия существующих. Никто ещё не сумел так психологически тонко и глубоко передать суть личности этого поэта.

Б. Пастернак перевёл и опубликовал в России «Реквиемы» Р. М. Рильке. Один из них под названием «Реквием по одной подруге» был посвящен памяти талантливого скульптора Паулы Модерзон-Беккер.

Некоторые биографы считают, что Рильке был влюблён в эту женщину. Этот реквием пронизан ощущением большой личной утраты.

Я чту умерших и всегда, где мог,

давал им волю и дивился их

уживчивости в мёртвых, вопреки

дурной молве. Лишь ты, ты рвёшься вспять.

Ты льнёшь ко мне, ты вертишься кругом

и норовишь за что-нибудь задеть,

чтоб выдать свой приход.

Приблизься к свечке. Мне не страшен вид

покойников. Когда они приходят,

то вправе притязать на уголок

у нас в глазах, как прочие предметы.

Я, как слепой, держу свою судьбу

в руках и горю имени не знаю.

Оплачем же, что кто-то взял тебя

из зеркала. Умеешь ли ты плакать?

Не можешь. Знаю…

Но если ты всё тут ещё, и где-то

в потёмках это место есть, где дух

твой зыблется на плоских волнах звука,

которые мой голос катит в ночь

из комнаты, то слушай: помоги мне.

Будь между мёртвых. Мёртвые не праздны.

И помощь дай, не отвлекаясь, так,

как самое далёкое порою

мне помощь подаёт. Во мне самом…

В начале 1912 года Райнер начинает писать нечто в европейской поэзии невиданное — цикл из 10 элегий, который назвал «Дуинские элегии» — едва ли не вершина творчества Рильке и, безусловно, самый смелый его эксперимент. Названы так элегии были по имени замка Дуино на Адриатике, где они были начаты.

Это имение княгини Марии Турн-и-Таксис, дружески относившейся к поэту. Бедствовавший всю жизнь Рильке нуждался в помощи меценатов.

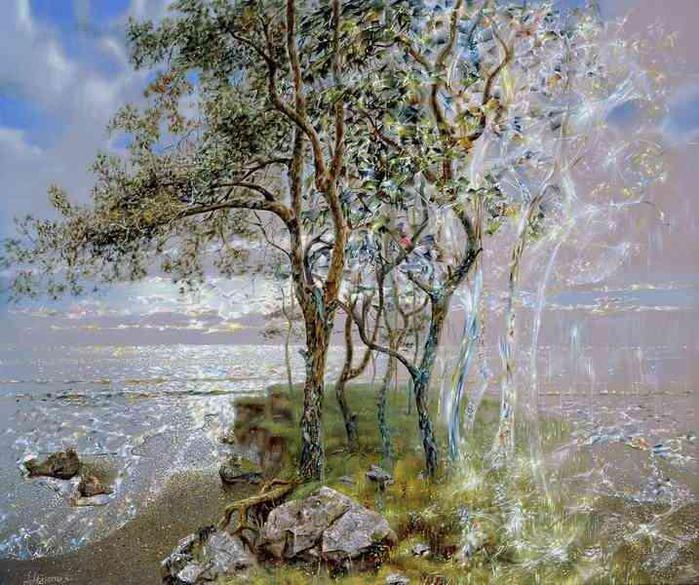

В этих элегиях он стремился развернуть новую картину мироздания — целостного космоса без разделения на прошлое и будущее, видимое и невидимое. Прошедшее и будущее выступают в этом новом космосе на равных правах с настоящим. Вестниками же космоса предстают ангелы — «вестники, посланцы», ангелы — как некий поэтический символ, не связанный — он подчёркивал это — с представлениями христианской религии.

Вильманн Михаэль Лукас Леопольд. Пейзаж со сном Иакова. Лестница ангелов.

Ангелы (слышал я) бродят, сами не зная,

где они — у живых или мёртвых.

Поэт воспевает здесь ключевые моменты человеческого существования: детство, приобщение к стихиям природы и — смерть, как последний рубеж, когда испытываются все ценности жизни:

Правда, нам странно знакомую землю покинуть,

все позабыть, к чему привыкнуть успели,

не разгадывать по лепесткам и приметам,

что случиться должно в человеческой жизни:

не вспоминать о том, что к нам прикасались

робкие руки, и даже имя, которым

звались мы, сломать и забыть, как игрушку.

Странно уже не любить любимое. Странно

видеть, как исчезает привычная плотность,

как распыляется все. И нелегко быть

мертвым, и ждать, покуда еле заметно

вечное нас посетит. Но сами живые

не понимают, как зыбки эти границы…

(Г. Ратгауз)

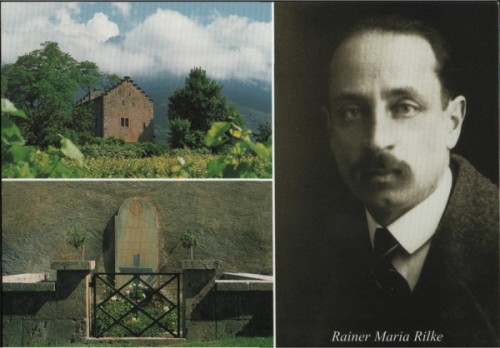

С 1919 года и до самой смерти Рильке почти безвыездно живёт в Швейцарии, где друзья покупают ему скромный старинный дом — замок Мюзо.

Здесь в 20-е годы Рильке переживает новый творческий взлёт: он создаёт прекрасный цикл «Сонетов к Орфею». Орфей — образ Бога-певца, к которому обращены все 55 стихотворений. В какой-то степени они могут считаться автобиографической исповедью поэта.

Не воздвигай надгробья. Только роза

да славит каждый год его опять.

Да, он — Орфей. Его метаморфоза

жива в природе. И не надо знатьиных имен. Восславим постоянство.

Певца зовут Орфеем. В свой черед

и он умрет, но алое убранство

осенней розы он переживет.О, знали б вы, как безысходна смерть!

Орфею страшно уходить из мира.

Но слово превзошло земную твердь.Он — в той стране, куда заказан путь.

Ему не бременит ладони лира.

Он поспешил все путы разомкнуть.(Г. Ратгауз)

Певец Орфей, который «песне храм невиданный воздвиг» — живой символ поэтического начала, учитель всех певцов, и в то же время это праобраз поэта, наиболее близкий самому Рильке. Он со страстностью утверждал в «Сонетах» бессмертие поэтического дела.

Облики мира, как облака,

тихо уплыли.

Все, что вершится, уводит века

в древние были.Но над теченьем и сменой начал

громче и шире

нам изначальный напев твой звучал,

Бога игра на лире.Тайна любви велика,

боль неподвластна нам,

и смерть, как далекий храм,

для всех заповедна.

Но песня — легка и летит сквозь века

светло и победно.

(Г. Ратгауз)

В 1926 году начинается переписка Рильке с Мариной Цветаевой, узнавшей его адрес от Бориса Пастернака, переписка двух поэтических титанов, двух равновеликих гениев. Марина забрасывает его письмами, Рильке же отвечает уклончиво, иногда задерживаясь с ответом. Цветаева обижается, ей кажется, что Рильке хочет дать ей понять: эта переписка ему в тягость.

Её больно задели строки поэта об одиночестве как о жестоком, но необходимом условии всякого творчества. Ей послышалось в его словах отстранение, деликатная просьба о покое. Марина не осознавала, что за этой фразой было не что иное как усталость, истощение смертельно больного человека. У Рильке была лейкемия, о которой он ещё не знал, но уже чувствовал в себе какой-то скрытый недуг: странную скованность в движениях, разлад со своим телом, которого прежде не ощущал. Но слова о недуге, мучавшем поэта, остались Мариной неуслышанными: «Давно ли ты болен? Как живёшь в Мюзо? Красота! Долго ли ещё пробудешь в санатории? Есть ли у тебя там друзья?» О болезни — как-то вскользь, мимоходом. Какая-то душевная глухота. Не сказалось ли здесь её собственное несокрушимое здоровье? (Сытый голодного не разумеет).

Впрочем, серьёзность положения Рильке тогда ещё оставалась тайной даже для самых близких. Ни сам Рильке, ни его врачи и друзья не подозревали ещё в эти месяцы, что жить ему осталось не более полугода. Диагноз выяснился слишком поздно — впрочем, всё равно лечение не могло принести никаких результатов. Пока ещё болезнь определяли как заболевание нервного ствола, и 52-летний Рильке с трудом привыкал к чувству странной неподвижности, которую всё чаще в себе ощущал.

Рильке посвящает Цветаевой элегию, в которой размышляет о незыблемости равновесия космического целого.

О, эти потери вселенной, Марина! Как падают звёзды!

Нам их не спасти, не восполнить, как бы порыв ни вздымал нас

ввысь. Всё смерено, всё постоянно в космическом целом.

И наша внезапная гибель

святого числа не уменьшит. Мы падаем в первоисточник

и в нём, исцелясь, восстаём…

Волны, Марина, мы — море! Глуби, Марина, мы — небо!

Мы — тысячи вёсен, Марина! Мы — жаворонки над полями!

Мы — песня, догнавшая ветер!

О, всё началось с ликованья, но, переполняясь восторгом,

мы тяжесть земли ощутили и с жалобой клонимся вниз.

Ну что же, ведь жалоба — это предтеча невидимой радости новой,

сокрытой до срока во тьме…

То есть мы суть то, что наполняет нас. И если мы наполнились жизнью до края, она не исчезнет с нашей смертью. Она есть. Она накапливалась и зрела в нас, как цветок в бутоне, как плод в цветке. Бутон лопнул, но есть нечто иное — весь смысл жизни бутона — цветок, разливающий благоухание далеко за свои пределы. В нас тоже зреет этот благоухающий дух жизни, если мы наполняемся небом и морем, весной и песней. И любить в нас надо именно это, а не оболочку этого.

Любящие — вне смерти.

Только могилы ветшают там, под плакучею ивой, отягощенные знаньем,

припоминая ушедших. Сами ж ушедшие живы,

как молодые побеги старого дерева.

Ветер весенний, сгибая, свивает их в дивный венок, никого не сломав.

Там, в мировой сердцевине, там, где ты любишь,

нет преходящих мгновений.

(Как я тебя понимаю, женственный легкий цветок на бессмертном кусте!

Как растворяюсь я в воздухе этом вечернем, который скоро коснется тебя!)

Боги сперва нас обманно влекут к полу другому, как две половины в единство.

Но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный, до полнолунья.

И к полноте бытия приведет лишь одиноко прочерченный путь

через бессонный простор.

Пропитанная мощным философским зарядом, элегия эта была близка Цветаевой всем своим духом. На долгие годы она станет её утешением, тайной радостью и гордостью, которые она ревниво оберегала от чужих глаз.

Она непреложно знала, что в жизни не встретится с Рильке, что на земле нет места для «свидания душ» — об этом она написала поэму «Попытка комнаты» — и всё-таки ждала этой невозможной встречи, требовала от поэта места и времени её.

«Скажи: да, — пишет она ему — чтобы с этого дня была и у меня радость — я могла бы куда-то всматриваться…»

«Да, да, и ещё раз да, Марина, — отвечает ей Рильке, — всему, что ты хочешь и что ты есть — и вместе они слагаются в большое ДА, сказанное самой жизни… Но в нём заключены также и все 10 тысяч непредсказуемых «нет».

«Попытка комнаты» оказалась предвосхищеньем невстречи с Рильке, невозможностью встречи. Отказом от неё. Предвосхищеньем смерти Рильке. Но Цветаева осознала это, только когда над ней разразилась эта смерть.

Их переписка неожиданно оборвалась в августе 1926 года. Рильке перестал отвечать на её письма. Кончилось лето. Марина с семьёй переехала из Вандеи в Бельвю под Парижем. В начале ноября прислала Рильке открытку со своим новым адресом: «Дорогой Райнер! Здесь я живу. Ты меня ещё любишь?» Ответа не было.

Впоследствии, в своём письме на тот свет, к своему вечному и, может быть, самому истинному возлюбленному — Рильке — она напишет — и это будет ещё один «вопль женщин всех времён»:

Верно лучше видишь, ибо свыше:

Ничего у нас с тобой не вышло,

До того так чисто и так просто —

Ничего, так по плечу и росту

Нам — что и перечислять не надо.На земле, на этом свете — ничего не вышло. Но…

Или слишком разбирались в средствах?

Из всего того один лишь свет тот

Наш был, как мы сами — только отсвет

Нас — взамен всего сего — весь тот свет.

Рильке умер 29 декабря 1926 года. Последнее стихотворение позволяет понять, как мучительно протекала его болезнь.

Пусть завершит мученье тканей тела

последняя губительная боль.

умирающий Рильке

Он был похоронен на маленьком кладбище неподалёку от замка Мюзо.

Цветаева узнала о смерти Рильке в самый канун Нового года. Её первыми словами были: «Я его никогда не видела. Теперь я никогда его не увижу».

В ту новогоднюю ночь она пишет ему письмо. Письменное слово — её спасательный круг в самые тяжкие минуты жизни — даже тогда, когда нет уже на земле человека, к которому оно обращено.

«Любимый, я знаю, что ты меня читаешь прежде, чем это написано», — так оно начиналось.

Письмо почти бессвязное, нежное, странное. «Год кончается твоей смертью? Конец? Начало! Завтра Новый год, Райнер, 1927,7 — твоё любимое число… Любимый, сделай так, чтобы я часто видела тебя во сне — нет, неверно: живи в моём сне. В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили — как и в здешнюю жизнь, не так ли? Ты меня опередил и, чтобы меня хорошо принять, заказал — не комнату, не дом — целый пейзаж. Я целую тебя — в губы? В виски? в лоб? Милый, конечно, в губы, по-настоящему, как живого… Нет, ты ещё не высоко и не далеко, ты совсем рядом, твой лоб на моём плече… Ты — мой милый, взрослый мальчик. Райнер, пиши мне! (Довольно глупая просьба?) С Новым годом и прекрасным небесным пейзажем!».

Оплакивание. Заклинания. Предтеча будущих реквиемов — в стихах и прозе. Новый год Цветаева встречала вдвоём с Рильке. Она говорила не с умершим и похороненным Рильке, а с его душой в вечности. Она чувствовала его бездну своей бездной. Этого нельзя объяснить. Этому можно только причаститься.

Лучшие цветаевские произведения всегда вырастали из самых глубоких ран сердца. В феврале 1927-го ею была завершена поэма «Новогоднее», о которой Бродский скажет, что это «тет-а-тет с вечностью». Подзаголовком было проставлено: «Вместо письма». Это своеобразный реквием, нечто среднее между любовной лирикой и надгробным плачем. Письмо-монолог, общение «поверх явной и сплошной разлуки», поверх вселенной.

Поздравление со звёздным новосельем, любовь и скорбь, бытовые подробности, которые А. Саакянц называет «бытовизмом бытия». Поверить в небытие Рильке для неё невозможно. Это значило бы поверить в небытие собственной души. Небытие бытия.

Что мне делать в новогоднем шуме

с этой внутреннею рифмой: Райнер — умер?

Если ты, такое око смерклось,

значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть.

Значит, тмится, допойму при встрече!

Нет ни жизни, нет ни смерти, — третье,

новое…

Следом за «Новогодним», будучи не в силах расстаться с Рильке, Цветаева пишет небольшое произведение в прозе «Твоя смерть».

«Вот и всё, Райнер. Что же о твоей смерти? На это скажу тебе (себе), что её в моей жизни вовсе не было. Ещё скажу тебе, что ни одной секунды не ощутила тебя мёртвым, себя — живой, и не всё ли равно, как это называется!»