Владислав Ходасевич

«Ухожу. На сердце — холод млеющий…»

Когда началась I мировая война, Ходасевич получил белый билет по состоянию здоровья: его лёгкие были в рубцах, ему грозил туберкулёз костей и многие другие хвори. Он страдал фурункулёзом, и жена Анна перевязывала ему ежедневно все 120 нарывов, как вспоминала М. Шагинян. А летом 1916 года с ним случилось несчастье: был приглашён с семьёй на день рождения к одной поэтессе на дачу и в темноте шагнул с балкона, который был на втором этаже. Пришлось много лет ходить в медицинском корсете.

Условия жизни в эмиграции угнетающе действуют на него: отсутствие читателей, вечные поиски работы, бытовые неурядицы, нездоровье. Он подумывает о самоубийстве и нередко пишет об этом, как бы проигрывая этот вариант в мыслях.

Было на улице полутемно.

Стукнуло где–то под крышей окно.

Свет промелькнул, занавеска взвилась.

Быстрая тень со стены сорвалась —

Счастлив, кто падает вниз головой:

Мир для него хоть на миг — а иной.

Нина Берберова пишет, что такие настроения были у Ходасевича часто. Она не могла оставить его одного в комнате, больше чем на час, боясь, что он может выброситься в окно, открыть газ. «А не открыть ли газик?» — этот вопрос не раз звучал из его уст, и ей было не по себе от таких «шуток». В стихотворении «Себе» он писал:

Не жди, не уповай, не верь:

всё то же будет, что теперь.

Глаза усталые смежи,

в стихах, пожалуй, ворожи,

но помни, что придёт пора —

и шею брей для топора.

В Ходасевиче, никогда не отличавшемся оптимизмом, эмиграция только усиливала чувство трагического смысла бытия, бессмысленности и абсурда существования. В 1927 году выходит «Европейская ночь» — самая мощная и самая трагическая его поэтическая книга, в духе дисгармоничной поэтики Джойса и Кафки.

Весенний лепет не разнежит

Сурово стиснутых стихов.

Я полюбил железный скрежет

Какофонических миров…И в этой жизни мне дороже

Всех гармонических красот –

Дрожь, пробежавшая по коже,

Иль ужаса холодный пот,Иль сон, где, некогда единый, –

Взрываясь, разлетаюсь я,

Как грязь, разбрызганная шиной

По чуждым сферам бытия.

У Ходасевича — рефлексия, фобии, раздвоенность сознания, депрессия, тоска. У Берберовой — напор и натиск, безапелляционная уверенность в себе, в своих силах, в своей правоте. Вода и камень, лёд и пламень…

Она живёт, отсекая всё лишнее, бесплотное и бесплодное, мешающее неуклонному движению вперёд. Никакой сумятицы чувств, никаких неразрешимых противоречий, путаницы и хаоса в душевном мире, которые, как она пишет, «если их не унять, разрушат человека». Но его «неправильно устроенная», измаявшаяся и беззащитная душа обогащала нас своим «смутным опытом», «неслышным шёпотом», «незримым светом». Она помогала проникнуть в самые тайные глубины бытия…

Большие флаги над эстрадой,

Сидят пожарные, трубя.

Закрой глаза и падай, падай,

Как навзничь — в самого себя.День, раздраженный трубным ревом,

Небес надвинутую синь

Заворожи единым словом,

Одним движеньем отодвинь.И закатив глаза под веки,

Движенье крови затая,

Вдохни минувший сумрак некий,

Утробный сумрак бытия.Как всадник на горбах верблюда,

Назад в истоме откачнись,

Замри — или умри отсюда,

В давно забытое родись…«Он болеет, он падает духом, — с еле скрываемым раздражением пишет Берберова. — Он раздавлен своими снами и страхами и перекладывает их на меня…» Да разве их можно переложить? Это пожизненная ноша, от которой освобождает только смерть, хотя порой кажется, что и смерть не даёт избавления.

Как выскажу моим косноязычьем

Всю боль, весь ад?

Язык мой стал звериным или птичьим,

Уста молчат.

И ничего не нужно мне на свете,

И стыдно мне,

Что суждены мне вечно пытки эти

В его огне;Что даже смертью, гордой, своевольной,

Не вырвусь я;

Что и она — такой же, хоть окольный,

Путь бытия.

В 1932 году Нина Берберова уходит от него. Она была молода, хотела жить, а миссия её больного, измождённого мужа была, как ей казалось, завершена. Он её не удерживал. В письме другу писал: «Бедную девочку Берберову я не погублю, потому что мне жаль её. Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду один».

Играю в карты, пью вино,

С людьми живу — и лба не хмурю.

Ведь знаю: сердце все равно

Летит в излюбленную бурю.Лети, кораблик мой, лети,

Кренясь и не ища спасенья.

Его и нет на том пути,

Куда уносит вдохновенье.Уж не вернуться нам назад,

Хотя в ненастье нашей ночи,

Быть может, с берега глядят

Одни, нам ведомые очи.А нет — беды не много в том!

Забыты мы — и то не плохо.

Ведь мы и гибнем и поем

Не для девического вздоха.

Он смотрел ей вслед, как смотрят неизлечимо больные вслед здоровым.

Под ногами скользь и хруст.

Ветер дунул, снег пошел.

Боже мой, какая грусть!

Господи, какая боль!..

В 1939 году Ходасевич тяжело заболел. Его мучали боли в спине и кишечнике. Подозревали закупорку желчных путей, рак поджелудочной железы, камни в печени. Он менял докторов, но лучше не становилось.

Пробочка над крепким йодом!

Как ты скоро перетлела.

Так вот и душа незримо

жжёт и разъедает тело.

Ему постоянно впрыскивали морфий. После морфия он бредил, в бреду звал Берберову, беспокоился, где она, что с ней. Как-то он ей сказал: «Если бы я остался с тобой, я бы выздоровел». Всю жизнь он любил только её. Всегда о ней думал.

Странник прошел, опираясь на посох,

Мне почему-то припомнилась ты.

Едет пролетка на красных колесах —

Мне почему-то припомнилась ты.

Вечером лампу зажгут в коридоре —

Мне непременно припомнишься ты.

Что б ни случилось, на суше, на море,

Или на небе, — мне вспомнишься ты.

Была назначена операция, в успех которой никто уже не верил. Он знал, что умирает.

Перед операцией Берберова пришла к нему в больницу. Потом она напишет в своих воспоминаниях:

«Быть где-то, — сказал он, заливаясь слезами, и ничего не знать о тебе!» Я хотела что-то сказать ему, утешить его, но он продолжал: «Я знаю, я только помеха в твоей жизни. Но быть где-то, в таком месте, где я ничего никогда не буду уже знать о тебе… Только о тебе… только тебя люблю. Всё время о тебе, днём и ночью об одной тебе… Ты же знаешь сама… Как я буду без тебя? Где я буду? Ну, всё равно. Только ты будь счастлива и здорова. Теперь прощай».

Ухожу. На сердце — холод млеющий,

Высохла последняя слеза.

Дверь закрылась. Злобен ветер веющий,

Смотрит ночь беззвёздная в глаза.Ухожу. Пойду немыми странами.

Знаю: на пути не обернусь.

Жизнь зовёт последними обманами…

Больше нет соблазнов: не вернусь.

Поэт скончался 14 июня 1939 года на операционном столе. Хирург говорил после, что его надо было оперировать ещё десять лет назад, но его всю жизнь лечили от кишечника и никто не подозревал рака печени, который у него оказался. Ему было 53. Похоронен в Париже на Новом кладбище Булонь-Бийанкур (О-де-Сен).

Когда-то Ходасевич сказал Берберовой в самом начале их жизни, что «теперь у него две задачи: быть вместе и уцелеть». И то, и другое оказалось недолгим…

Одна из его немногих поэтических книг называется «Путём зерна»: надо умереть, чтобы возродиться в ростке, в стебле, в колосе. Так с творчеством Ходасевича и случилось. Случайно ли, что его «Некрополь» вышел в год его смерти? Разве в судьбах поэтов бывает что-то случайным? «Некрополь» — одна из лучших мемуарных книг в русской литературе. Это собрание воспоминаний о поэтах и писателях, которых Ходасевич знал лично, с кем его близко сталкивала жизнь — о Гумилёве и Блоке, Брюсове и Белом, Сологубе и Есенине… Книга беспощадно правдивая, в чём-то жёсткая, объективно беспристрастная. Живые свидетельства о загубленной жизни, исковерканых судьбах, раздутых и лопнувших поэтических репутациях. «Жестоко Вы написали, но… превосходно!» — заметил Горький.

Литературные портреты Ходасевича — это не просто отдельные эссе о поэтах и писателях Серебряного века — это мартиролог эпохи, летопись хождения по мукам русского гения, воистину Некрополь. Писатели и поэты буквально оживали под его пером. Это было кредом Ходасевича, он считал, что «иконописные, хрестоматийные изображения вредны для истории и даже безнравственны, ибо только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нём было». «Надо учиться чтить и любить классиков, — писал он, — со всеми их слабостями, они не нуждаются в наших прикрасах, а требуют от нас гораздо более трудного — полноты понимания». (К сожалению, эту истину нередко забывают любительницы лакировочных очерков, когда живую жизнь подменяет вымученное слащавое житие).

Владислав Ходасевич принадлежит к тем русским поэтам, которые написали свой «Памятник» — это редкий вид стихотворений, на который имеют право редкие поэты. Ходасевич знал за собой это право, но памятник он себе поставил мало похожий на классический державинско-пушкинский образец. В этом торжественном жанре он отказался от громкого тона и пафоса и оставил нам выверенную, сдержанную и трезвую формулу своей роли и места в русской поэзии:

Во мне конец, во мне начало.

Мной совершённое так мало!

Но всё ж я прочное звено:

Мне это счастие дано.В России новой, но великой,

Поставят идол мой двуликий

На перекрёстке двух дорог,

Где время, ветер и песок…

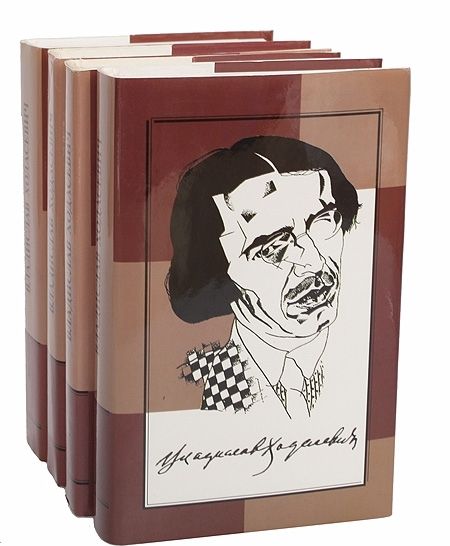

До реального, «рукотворного» памятника дело пока не дошло. И дойдёт ли когда — неизвестно. Но восьмитомное собрание сочинений поэта, выпущенное к 70-летию со дня смерти в 2009 году издательством «Русский путь», уже являет собой немалую и весьма существенную часть той России, которую каждый, кому она дорога, мог бы — если бы так случилось — увезти с собой в своём дорожном мешке.

Борис Поплавский

«И писать до смерти без ответа…»

Как никто другой, Борис Поплавский выразил в своих стихах не только трагедию русской эмиграции, но и трагедию отторжения от какой-либо почвы вообще; вчерашний день — Россия, покинутая в глубоком детстве, сегодняшний день — Париж, давший пристанище, но не давший дома, впереди — трагедия и мука безысходности — «снег, идущий миллионы лет». В социальном смысле Поплавский находился нигде, он был выброшен из реального мира. «Самый эмигрантский из всех эмигрантских писателей», как называл его Владимир Варшавский, имея в виду тот душевный надлом, что был в его стихах.

Мир был тёмен, холоден, прозрачен,

Исподволь давно к зиме готов.

Близок к тем, кто одинок и мрачен,

Прям, суров и пробужден от снов…На пустых бульварах замерзая,

Говорить о правде до рассвета.

Умирать, живых благословляя,

И писать до смерти без ответа.

Это была одна из самых блестящих надежд тогдашней русской зарубежной литературы. На чрезвычайно высокой оценке его таланта сходились такие разные, обычно противоположные в своих оценках «литературные зубры», как З. Гиппиус и Н. Бердяев, В. Ходасевич и Г. Адамович. Поплавского называли «гениально вдохновенным русским мальчиком, нашим Рембо», «талантливым до мозга костей, в каждой случайно оброненной фразе». Д. Мережковский говорил, что «если бы эмигрантская литература дала бы только одного Поплавского, то этого уже было бы достаточно для оправдания её на всех будущих судах».

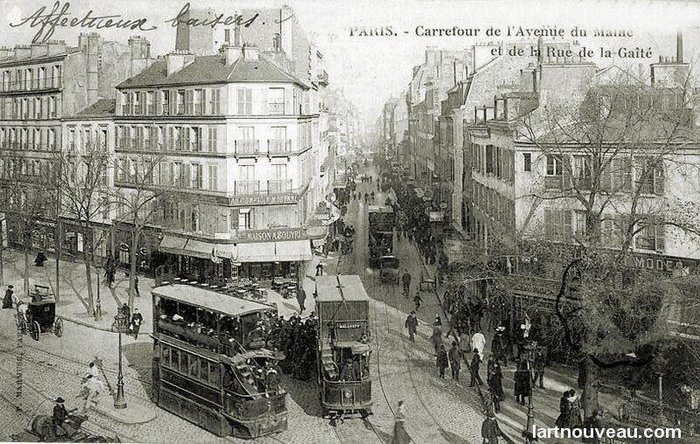

Париж начала века

Ротонда, кафе на бульваре Монпарнас,

где проводили вечера поэты-эмигранты

«Очарование стихов Б. Поплавского — очень сильное очарование», — писал Г. Иванов, сравнивая его с майской грозой, с чем-то таким, чего нельзя безотчётно не полюбить. И мы не можем этому очарованию не поддаться:

***

Желтый дым под низкою луною.

Поздний час, необъяснимый свет.

Боже мой! Как тяжело весною.

И нельзя уснуть, и счастья нет.

В поздний час среди бульваров звездных

Не ищи, не плачь, не говори,

Слушай дивный голос бесполезный,

К темной, страшной правде припади.

Все здесь только алая усталость,

темный сон сирени над водой.

В синем небе только пыль и жалость,

Страшный блеск метели неземной…

***

Низко, низко, задевая души,

лунный шар плывёт над балаганом.

А с бульвара под орган тщедушный

машет карусель руками дамам.

А весна, бездонно розовея,

улыбаясь, отступая в твердь,

раскрывает тёмно-синий веер

с надписью отчётливою: Смерть…

***

Смерть глубока, но глубже воскресенье

Прозрачных листьев и горячих трав.

Я понял вдруг, что может быть весенний

Прекрасный мир и радостен, и прав…

***

Над солнечною музыкой воды,

Там, где с горы сорвался берег в море,

Цветут леса и тает белый дым

Весенних туч на утреннем дозоре.

Я снова встал душой из зимней тьмы,

И здесь, в горах за серою агавой,

Который раз мне раскрывался мир

Мучительной и солнечной забавой…

* * *

Восхитительный вечер был полон улыбок и звуков,

Голубая луна проплывала высоко звуча.

В полутьме Ты ко мне протянула бессмертную руку,

Незабвенную руку, что сонно спадала с плеча.

Этот вечер был чудно тяжел и таинственно душен.

Отступая, заря оставляла огни в вышине,

И большие цветы разлагаясь на грядках, как души,

Умирая, светились и тяжко дышали во сне.

Ты меня обвела восхитительно медленным взглядом,

И заснула, откинувшись навзничь, вернулась во сны.

Видел я, как в таинственной позе любуется адом

Путешественник-ангел в измятом костюме весны…

Это был человек-легенда. В его облике сочетались совершенно несоединимые вещи. Спортсмен, атлет с могучими бицепсами и — интеллектуал, не находящий себе равного собеседника. Скандалист, наркоман со связями в уголовном мире и — мистик, проводящий часы в самозабвенных молитвах. Загадочная личность со странными манерами, непредсказуемыми реакциями, иногда жестокими (ссоры с ним нередко заканчивались дракой), он мог шокировать, даже отталкивать, но никого не оставлял равнодушным.

Жил Поплавский в убогом отеле на улице Гобеленов в компании таких же нищих эмигрантов, питались в русской студенческой столовке. Это была даже не бедность, а нищета, которую он возводил в некий культ. В своём романе «Аполлон Безобразов» он так описал этот период своей жизни: «Я недавно приехал и только что расстался с семьёй. Я сутулился и вся моя внешность носила печать какой-то трансцедентальной униженности, которую я не мог сбросить с себя, как накожную болезнь… Волоча ноги, я ушёл от родных, волоча мысли, я ушёл от Бога, волоча дни, я дожил до 24 лет… Мое летнее счастье освобождалось от всякой надежды, но я постепенно начинал находить, что эта безнадежность сладка и гражданская смерть весьма обитаема и что в ней есть иногда некое горькое и прямо-таки античное величие…»

Его нищета добровольна, ибо «погибающий согласуется с духом музыки». Поэзия была для него единственной стихией, в которой он не чувствовал себя как рыба, выброшенная на берег. Это была единственная родственная ему среда.

В серый день у железной дороги

Низкорослые ветви висят.

Души мёртвых стоят на пороге,

Время медленно падает в сад.Где-то слышен на низкой плотине

Шум минут разлетевшихся в прах.

Солнце низко купается в тине,

Жизнь деревьев грустит на горах.Осень. В белом сиянии неба

Всё молчит, всё устало, всё ждёт.

Только птица вздыхает без дела

В синих ветках с туманных высот.Шум воды голоса заглушает,

Наклоняется берег к воде.

Замирает душа, отдыхает,

Забывает сама о себе.Здесь привольнее думать уроду,

Здесь не видят в мученьях его.

Возвращается сердце в природу

И не хочет судить никого.

После неудавшихся попыток сделаться таксистом, пустых поисков работы, Поплавскому пришлось туго. В последние годы он вёл полуголодное существование, живя на мизерное пособие. Какие-то богатые знакомые таскали его по кабакам, в качестве приправы. Однажды он попросил у них помощи. Они отказали, зато посоветовали героин.

Как холодно. Душа пощады просит

Смирись, усни. Пощады слабым нет.

Молчит январь, и каждый день уносит

последний жар души, последний свет.Закрой глаза, пусть кто-нибудь играет

Ложись в пальто. Укутайся, молчи.

Роняя снег в саду, ворона грает.

Однообразный шум гудит в печи.Испей вина, прочтём стихи друг другу.

Забудем мир. Мне мир невыносим.

Он только слабость, солнечная вьюга

в сиянье роковом нездешних зим.

На переплётах его тетрадей, на корешках книг, везде попадались записи: «Жизнь ужасна. Печаль оттого, что никто никого не любит». Чувство невыносимости мира, сознание своей ненужности и слабости рождало строки:

В зимний день на небе неподвижном

рано отблеск голубой погас.

Скрылись лампы. Гаснет шорох жизни.

В тишине родился снежный час.…Спать. Лежать, покрывшись одеялом,

точно в тёплый гроб, сойти в кровать.

Слушать звон трамваев запоздалых.

Не обедать. Свет не зажигать.Видеть сны о дальнем, о грядущем.

Не будите нас, мы слишком слабы.

Задувает в поле наши души

холод счастья, снежный ветер славы.

«Много знаю. А сердце жаждет смерти», — запись на обложке тетради. В дневнике он часто возвращался к мысли о смерти: «Что толку, если сама жизнь есть мука? Мы умираем, в гибели видя высшую удачу, высшее спасение». Это главный мотив дневника. Соблазн гибели. Притяжение и соблазн смерти. «Наш лозунг — погибание». «Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного сулит неизъяснимы наслажденья».

Я люблю, когда коченеет

И разжаться готова рука,

И холодное небо бледнеет

За сутулой спиной игрока.Вечер, вечер, как радостна вечность,

Немота проигравших сердец,

Потрясающая беспечность

Голосов, говорящих: конец…Улыбается тело тщедушно,

И на козырь надеется смерд.

Но уносит свой выигрыш душу

Передернуть сумевшая смерть.

В одной из своих статей 1932 года Б. Поплавский писал: «Мы живём уже не в истории, а в эсхатологии», и это ощущение конца цивилизации, приближения апокалипсиса пронизывает всё его творчество.

Пылал закат над сумасшедшим домом,

там на деревьях спали души нищих.

За солнцем ночи, тлением влекомы,

мы шли вослед, ища своё жилище.Была судьба, как белый дом отвесный,

вся заперта, и стража у дверей,

где страшным голосом на ветке лист древесный

кричал о близкой гибели своей.

Последние годы жизни Бориса, по свидетельству его отца, были «глубоко загадочными», как будто он постепенно уходил из мира сего, испытывая всё нарастающую смертельную тоску. У этого «гениального неудачника», как называла его Нина Берберова, не было в жизни ничего, кроме искусства и холодного, невысказываемого понимания того, что это никому не нужно. Но вне искусства он не мог жить. И когда оно стало окончательно бессмысленно и невозможно, он умер.

Птицы улетели. Молодость, смирись.

Ты ещё не знаешь, как прекрасна жизнь.

Рано закрывают голые сады.

Тонкий лёд скрывает глубину воды.

Птицы улетели. Холод недвижим.

Мы недолго пели и уже молчим.

Он ушёл из жизни обиженным и непонятым.

Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.

Я не в силах. Отхожу во сны.

Оставляю этот мир жестоким,

ярким, жадным, грубым, остальным…Что же ты на улице, не дома,

не за книгой, слабый человек?

Полон странной снежною истомой,

смотришь без конца на белый снег.Всё вокруг тебе давно знакомо.

Ты простил, но ты не в силах жить.

Скоро ли уже ты будешь дома?

Скоро ли ты перестанешь жить?

Это голос человека, заглянувшего в бездну. То же ощущение того света как своего дома, знакомое нам по стихам Цветаевой, Рыжего.

Поплавского, казалось, не покидало чувство близости своей судьбы, близости Конца, ожидания, «пока на грудь и холодно, и душно не ляжет смерть, как женщина в пальто». Словно в далёком предчувствии были написаны эти строки.

Борис Поплавский умер 9 октября 1935 года, немного не дожив до возраста Христа, при невыясненных, загадочных обстоятельствах. Официально смерть наступила от передозировки наркотиков. Но до сих пор неясно, что это было: случайная гибель, добровольный уход из жизни или убийство. Многие считали, что это было самоубийством. У Поплавского было, как говорили, «лицо самоубийцы».

Печаль зимы сжимает сердце мне.

Оно молчит в смирительной рубашке

Сегодня я от мира в стороне

Стою с весами и смотрю на чашки…Не долог день. Блестит церквей венец,

И молча смотрит боль без сожаленья

На возмущенье жалкое сердец,

На их невыносимое смиренье.Который час? Смотрите, ночь несут

На веках души, счастье забывая.

Звенит трамвай, таится Страшный Суд,

И ад галдит, судьбу перебивая.

В. Ходасевич в очерке «Смерть Поплавского» писал: «Допустим, что самоубийства не было, что во всём виновата роковая случайность. И всё-таки, если заглянуть немного глубже, становится ясна ужасная внутренняя неслучайность этого несчастья, как будто случайного». Нина Берберова утверждала, что это была именно гибель, а не самоубийство. И. Одоевцева была убеждена, что он был убит. И все они в чём-то были правы.

Произошло же следующее. На Монпарнасе Поплавский познакомился с одним полубезумным наркоманом Сергеем Ярко, задумавшим под давлением жизненных невзгод покончить с собой. Но он боялся умирать один и решил взять с собой на тот свет попутчика, выбрав для этой цели Поплавского. Под видом наркотика он подсыпал ему смертельную дозу яда, приняв такую же одновременно. Наутро из обоих нашли мёртвыми. А на другой день обнаружили записку, написанную рукой самоубийцы: «Простите, друзья. Я знаю, что это грешно. Но мне скучно одном уйти туда. Беру с собой Бориса. Он об этом не знает».

Поплавский был похоронен на французском кладбище нищего рабочего пригорода Иври. Позже его прах вместе с прахом его родных был перенесён на кладбище в Сент- Женевьев- де- Буа в Париже.

К великому сожалению, несмотря на растущий интерес к этому поэту, могила его под № 2131 числится сегодня в картотеке заброшенных, после смерти отца Поплавского за ней никто не ухаживает.

Я шаг не ускоряю сквозь года,

Я пребываю тем же, то есть сильным,

Хотя в душе большие холода,

Охальник ветер, соловей могильный.Так спит душа, как лошадь у столба,

Не отгоняя мух, не слыша речи.

Ей снится черноглазая судьба,

Простоволосая и молодая вечность.Течёт судьба по душам проводов,

Но вот прорыв, она блестит в канаве,

Где мальчики, не ведая годов.

По ней корабль пускают из бумаги.Я складываю лист — труба и ванты.

Ещё раз складываю — борт и киль.

Плыви, мой стих, фарватер вот реки,

Отходную играйте, музыканты.Прощай, моя эпическая жизнь,

Ночь салютует неизвестным флагом

И в пальцах неудачника дрожит

Газета мира с траурным аншлагом.

Его последние стихи звучат как завещание:

Розовый ветер зари запоздалой

ласково гладит меня по руке.

Мир мой последний, вечер мой алый,

чувствую твой поцелуй на щеке.Тихо иду, одеянный цветами,

с самого детства готов умереть.

Не занимайтесь моими следами,

ветру я их поручаю стереть.

Смерть пришла к этому гениальному неудачнику как избавительница.

Спи. Забудь. Всё было так прекрасно.

Скоро, скоро над твоим ночлегом

новый ангел сине-бело-красный

с радостью взлетит к лазурям неба.

Вместе со смертью Поплавского ушёл его мир — мир флагов, морской синевы, матросов, ангелов, снега и тьмы… И никто не вернёт нам ни одной ноты этой божественной музыки. Но он успел сделать главное дело поэта — создать кусочек вечности ценой гибели всего временного, в том числе и собственной смерти.

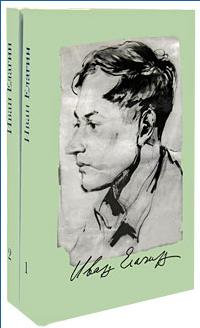

Иван Елагин

«Мой театр ослепительно умер…»

«Из могилы выроют — реабилитируют», — так саркастически писал Иван Елагин о тех поэтах, которые, как и его отец, были убиты при Сталине. Но с годами оказалось, что и о себе тоже.

Мой театр ослепительно умер

От разрыва суфлерской будки,

И в театре темно, как в трюме,

Только скрип раздается жуткий.Это я, обанкротившись дочиста,

Уплываю в мое одиночество…

Настоящая фамилия Елагина была Матвеев, а имя — Зангвильд Иоанн Март (отец — поэт-футурист Венедикт Март соригинальничал), в детстве мальчика звали Заликом или Зайчиком. Новелла Матвеева (двоюродная сестра поэта) вспоминала о том, как детишки двадцатых годов играли с маленьким Заликом в чудесную советскую игру «погром», хотели его, как еврея, топить, он соглашался, но требовал, чтобы его, как полуеврея, топили тоже только по пояс. Отец был в 1937 году арестован и расстрелян, мать лишилась рассудка, а будущий поэт оказался беспризорником на улице, а потом в детском доме.

Псевдоним «Елагин» Иван Матвеев взял ещё до войны. Скорее всего он выбрал это имя под влиянием щемящих блоковских строк:

Вновь оснежённые колонны,

Елагин мост и два огня,

и голос женщины влюблённый.

И хруст песка, и храп коня.

В 1938 году он встретил свою любовь — поэтессу Ольгу Анстей, с которой они обвенчались.

Во время войны Иван попадает с семьей в Киеве в оккупацию. Положение его было особенно опасным, приходилось скрывать, что мать его — еврейка. Недоучившийся студент-медик, он некоторое время работал в родильном доме, то есть мог быть обвинен в сотрудничестве с оккупантами. В 1943 году они с женой бежали на Запад. Вскоре после приезда в США Матвеевы развелись. Ольга Анстей увлеклась другим — писателем Борисом Филипповым и ушла от поэта.

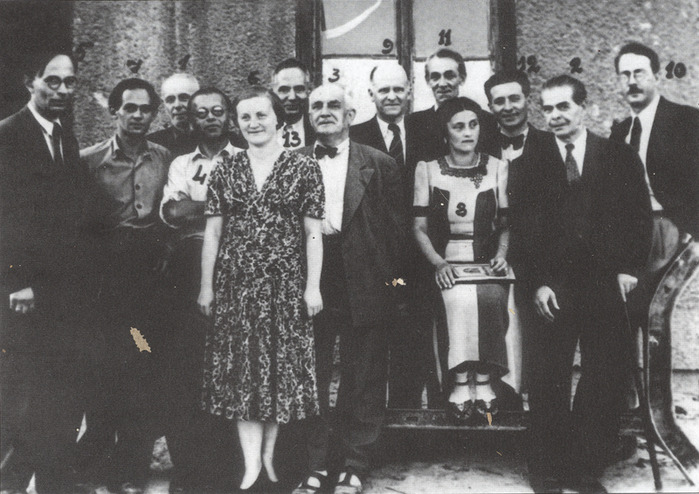

крайний слева — Борис Филиппов, рядом — Иван Елагин, третья справа — Ольга Анстей

Позже она поняла свою ошибку, и, наверное, вернулась бы к нему, но было поздно: у Елагина была уже другая семья. Об этом говорит её стихотворение, написанное незадолго до смерти, которое Е.Таубер считала «одним из лучших любовных стихотворений современности»:

Я примирилась в сущности с судьбой,

я сделалась уступчивой и гибкой.

Перенесла — что не ко мне — к другой

твоё лицо склоняется с улыбкой.Не мне в тот зимний именинный день

скоблёный стол уставить пирогами,

не рвать с тобою мокрую сирень

и в жёлтых листьях не шуршать ногами.Но вот когда подумаю о том,

что в немощи твоей, твоём закате

со шприцем, книжкой, скатанным бинтом –

другая сядет у твоей кровати,не звякнув ложечкой, придвинет суп,

поддерживая голову, напоит,

предсмертные стихи запишет с губ

и гной с предсмертных пролежней обмоет —и будет, став в ногах, крестясь, смотреть

в помолодевшее лицо — другая…

О Боже мой, в мольбе изнемогаю:

дай не дожить… Дай прежде умереть.

Бог услышал её молитвы, дал умереть прежде.

Елагин, не знавший ни слова по-английски, оказался в чужом городе, в чужой стране.

Ему было очень тяжело и одиноко. Временами подступало отчаянье. Ему казалось, он один во враждебном мире, где всё говорит ему о смерти:

Где, как сумерки, улицы стары,

и на каждых воротах броня,

и смертельные жёлтые фары

отовсюду летят на меня.Где сады багровеют от жёлчи

и спешат умереть облака,

где тоскуют и любят по-волчьи

и бросаются вниз с чердака.***

Гибнет осень от кровопотерь,

улица пустынна и безлиства.

И не всё ли мне равно теперь —

грех или не грех самоубийство.

Если жизнь тут больше не при чём,

если всё равно себя разрушу,

если всё равно параличом

мне давно уже разбило душу…***

То на улице мёрзну безлюдной,

то слоняюсь среди пустырей,

чтоб какой-нибудь смерти нетрудной

приглянулся бы я поскорей.

Что ты лжёшь мне, постылая жизнь!

Разве мало тебе идиотов?

Отцепись от меня, отвяжись!

Я тебя уже сбросил со счётов.

На родину Елагин так и не вернулся. При жизни у него там не напечатали ни строчки. А он так этого ждал!

В зале моих ожиданий сижу я — пока

Замертво, в темный мой час, не свалюсь я со стула.

Так и умру, ожидая, чтоб эта строка

Неизгладимо по сердцу тебя полоснула.

Но зато сейчас мы этими стихами зачитываемся… Одно из самых сильных стихотворений Ивана Елагина — об авторских правах поэта:

Я сегодня прочитал за завтраком:

«Все права сохранены за автором».Я в отместку тоже буду щедрым –

Все права сохранены за ветром,

За звездой, за Ноевым ковчегом,

За дождем, за прошлогодним снегом.Автор с общественным весом,

Что за права ты отстаивал?

Право на пулю Дантеса

Или веревку Цветаевой?

Право на общую яму

было дано Мандельштаму.

Право быть чистым и смелым,

Не отступаться от слов,

Право стоять под расстрелом,

Как Николай Гумилев.

Авторов только хватило б,

Ну, а права — как песок.

Право на пулю в затылок,

Право на пулю в висок.

Сколько тончайших оттенков!

Выбор отменный вполне:

Право на яму, на стенку,

Право на крюк на стене,

На приговор трибунала,

На эшафот, на тюрьму,

Право глядеть из подвала

Через решетки во тьму,

Право под стражей томиться,

Право испить клевету,

Право в особой больнице

Мучиться с кляпом во рту!

Вот они — все до единого, –

Авторы, наши права:

Право на пулю Мартынова,

На Семичастных слова,

Право как Блок задохнуться,

Как Пастернак умереть.

Эти права нам даются

И сохраняются впредь.

…Все права сохранены за автором.

Будьте трижды прокляты, слова!

Вот он с подбородком, к небу задранным,

По-есенински осуществил права!

Вот он, современниками съеденный,

У дивана расстелил газетины,

Револьвер рывком последним сгреб –

И пускает лежа пулю в лоб.

Вот он, удостоенный за книжку

Звания народного врага,

Валится под лагерною вышкой

Доходягой на снега.

Господи, пошли нам долю лучшую,

Только я прошу Тебя сперва:

Не забудь отнять у нас при случае

Авторские страшные права.

Это стихи-декларации, стихи-завещания, где чуть ли не каждая строчка кажется высеченной на скрижалях. Этим стихам веришь. В них — то чувство внутренней правоты, о которой говорил Мандельштам.

Но помни, что ты настоящий –

Лишь всё потеряв,

Что запах острее и слаще

У срезанных трав,

Что всякого горя и смрада

Хлебнешь ты сполна,

Что сломана гроздь винограда

Во имя вина.

Елагин преподавал русскую литературу в Русской летней школе в Миддлберри, штат Вермонт, и отдал этому делу больше пятнадцати лет. В последние годы поэт был тяжело болен. У него была эмфизема лёгких. Его стихи о болезни очень мужественны и проникнуты горьким юмором.

Этот снег за стеною больничной –

Мой единственный друг закадычный,

Он, как слезы, течет и течет.

И душа по-некрасовски вволю

Опилась покаянною болью.

Вот и близится с жизнью расчет.

Умирать предназначены все мы,

Но кончаться в когтях эмфиземы –

Это очень унылый сюжет:

Ловишь воздух, как пойманный окунь,

Только он недоступен, далек он,

Только, в сущности, воздуха нет.

Что ты знал о Толедо, Охайо?

Что на свете земля есть такая,

Что бывают такие места?

Ты мечтал о ключе Иппокрены –

Ах, как эти мечты вдохновенны!

Только музыка вовсе не та!

А не хочешь ли розовой пены,

Что струей потечет изо рта?

* * *

Не надо слов о смерти роковых,

Не надо и улыбочек кривых,

И пошлостей, как пятаки, потертых.

Мы — тоненькая пленочка живых

Над темным неизбывным

морем мертвых.

Хоть я и обособленно живу, –

Я всё же демократ по существу

И сознаю: я — только единица,

А мертвых — большинство,

и к большинству

Необходимо присоединиться.

8 февраля 1987 года поэт Иван Елагин скончался от рака поджелудочной железы в Питтсбурге, там же был отпет и похоронен. На его могиле стоит камень с выгравированным по-английски именем и датами жизни; на том же камне — восьмиконечный православный крест.

кладбище в Питтсбурге

Здесь чудо всё: и люди, и земля,

И звездное шуршание мгновений.

И чудом только смерть назвать нельзя –

Нет в мире ничего обыкновенней.

Настоящее признание пришло к нему в России лишь после смерти, вместе с изданием его двухтомника (М., Согласие, 1998).

Он всегда знал, что рано или поздно его стихи придут к российскому читателю:

Но знаю: меня они всё-таки вспомнят,

заглянут ко мне в аметистовый омут,

моим одиночеством тёмным звеня,

как груз потонувший, подымут меня.

А закончить мне хочется стихотворением Ивана Елагина «Завещание». Это его обращение ко всем нам, потомкам:

Пожалуйста, адвокат,

Составьте мне завещанье, –

Пора уже отвыкать

От жизни с ее звучаньем.

Все звезды от первой и до последней,

Все огни, что ночами светятся, –

Тебе завещаю я, мой наследник,

Тебе завещаю, моя наследница.

Чем одаряют и одаряли

Консерватории всех веков,

Все прогремевшие бури роялей

Все косые дожди смычков,

Всё, что в скитаниях тысячелетних

Людям пригрезилось и пригрезится, –

Тебе завещаю я, мой наследник,

Тебе завещаю, моя наследница.

Все фантазии, все капризы,

Все иллюзии, все мечты,

Театров светающие кулисы,

Музеев диковинные холсты,

Всех живописцев цветные бредни,

Всё, что блистательной кистью метится, –

Тебе завещаю я, мой наследник,

Тебе завещаю, моя наследница.

Эту грешную, эту старенькую,

Суматошную землю мою,

Утопающую в кустарнике

В парке каменную скамью,

Всю прохладу сумерек летних,

Когда легко разойтись и встретиться, –

Тебе завещаю я, мой наследник,

Тебе завещаю, моя наследница.

Этот снег, только что выпавший,

И развеселого босяка –

Вот он, нескладный, немного выпивший,

Идет, покачиваясь слегка, –

Февральской ночи шумящий ледник,

Все фонари, что звенят в гололедицу, –

Тебе завещаю я, мой наследник,

Тебе завещаю, моя наследница.

Был я поэт, бедняк,

Бился, язык высуня,

Ценнее ценных бумаг

Бумага была исписанная.

Не затевал я дел,

Не заправлял финансами,

А все-таки я владел

Вот этой луной фаянсовой.

И, без копейки сиживая,

Я не терял мужества:

В небе мое недвижимое

И движимое имущество.

Знал я, зубами клацая,

Знал я, ремень прикручивая,

Что у меня акции

Самые наилучшие.

Что я, по воле дивного

Случая и неслучая, –

Акционер правдивого

Великого и могучего.

Отстаньте с книжкой чековой,

Когда я с книжкой Чехова!

Зачем мне ваш текущий счет?

Мой счет неиссякаемый!

Ко мне не золото течет,

А Пастернак с Цветаевой.

Пускай сегодня я не в счет,

Но завтра может статься,

Что и Россия зачерпнет

От моего богатства.

Пойдут стихи мои, звеня,

По Невскому и Сретенке.

Вы повстречаете меня,

Читатели-наследники.