По субботам по каналу «Звезда» идёт передача «Последний день», рассказывающая, как прошёл последний день знаменитых людей — наших кумиров, всенародных любимцев: актёров, певцов, спортсменов, полководцев… Нет среди них только поэтов. Мне хотелось бы восполнить эту нишу и рассказать, как прошёл последний день некоторых из них.

* * *

Умереть — тоже надо уметь,

на свидание к небесам

паруса выбирая тугие.

Хорошо, если сам,

хуже, если помогут другие.

Смерть приходит тиха, бестелесна

и себе на уме.

Грустных слов чепуха неуместна,

как холодное платье — к зиме.

И о чем толковать? Вечный спор

ни Христос не решил, ни Иуда…

Если там благодать, что ж никто до сих пор

не вернулся с известьем оттуда?

Умереть — тоже надо уметь,

как прожить от признанья до сплетни,

и успеть предпоследний мазок положить,

сколотить табурет предпоследний,

чтобы к самому сроку,

как в пол — предпоследнюю чашу,

предпоследние слезы со щек…

А последнее — Богу,

последнее — это не наше,

последнее — это не в счет…

Булат Окуджава

Иннокентий Анненский

Смерть на вокзале

13 декабря (30 ноября) 1909 года Иннокентий Анненский скоропостижно умер от разрыва сердца на ступенях Царскосельского вокзала.

Незадолго до этого он подал прошение об отставке. 35 лет отдал Анненский делу отечественного просвещения, но служба эта всегда тяготила его, он мечтал о начале новой литературной жизни, свободной от бумаг, от нудных разъездов по непролазной Вологодчине и Оленецкому краю, когда можно будет, наконец, быть поэтом, а не поэтом-чиновником, маскирующим главное в себе. Но этим мечтам не суждено было осуществиться.

В тот вечер в обществе классической филологии был назначен его доклад, и кроме того он ещё обещал своим слушательницам-курсисткам побывать перед отъездом в Царском на их вечеринке. Курсистки долго ждали Анненского. Ждали и после того, как им разрешили разойтись по домам. Почти все они были влюблены в красивого меланхоличного педагога, о котором им было известно, что он пишет стихи, и у многих эти стихи были переписаны в альбомы. Они прождали около двух часов, а потом появился расстроенный директор и сказал, что Инокентий Фёдорович уже больше никогда не придёт…

Первым о смерти Анненского узнал Блок, который был в тот вечер на Варшавском вокзале — ехал к умирающему отцу в Варшаву. И услышал, как сказал об этом один железнодорожник другому — весело, как о каком-то курьёзе… И Блок зло произнёс вслух, громко и отчётливо: «Ну вот, ещё одного проморгали…»

Я думал, что сердце из камня,

Что пусто оно и мертво:

Пусть в сердце огонь языками

Походит — ему ничего.

И точно: мне было не больно,

А больно, так разве чуть-чуть.

И все-таки лучше довольно,

Задуй, пока можно задуть…

На сердце темно, как в могиле,

Я знал, что пожар я уйму…

Ну вот… и огонь потушили,

А я умираю в дыму…

Анненского хоронили 4 декабря 1909 года на Казанском кладбище Царского села. Хоронили не как великого поэта, а как генерала, статского советника. В газетных заметках о его смерти поэзия вообще не упоминалась. Лишь Корней Чуковский проницательно заметил: «Как будут смеяться потом те, кто поймут твои книги, узнав, что когда-то, в день твоей смерти, в огромной стране вспомнили только твой чин, а богатых даров поэтической души не только не приняли, но даже и не заметил никто, — мой милый, мой бедный действительный статский советник…»

Отпевание вышло неожиданно многолюдным. Его любила учащаяся молодёжь, собор был битком набит учениками и ученицами всех возрастов. Он лежал в гробу торжественный, официальный, в генеральском сюртуке министерства народного просвещения, и это казалось последней насмешкой над ним — поэтом.

Талый снег налетал и слетал,

Разгораясь, румянились щеки,

Я не думал, что месяц так мал

И что тучи так дымно-далеки…

Я уйду, ни о чем не спросив,

Потому что мой вынулся жребий,

Я не думал, что месяц красив,

Так красив и тревожен на небе.

Скоро полночь. Никто и ничей,

Утомлен самым призраком жизни,

Я любуюсь на дымы лучей

Там, в моей обманувшей отчизне.

Мало кто знает, что у Анненского есть ещё стихотворения в прозе, которые ничем не уступают тургеневским. Одно из них называется «Моя душа». Там он описывает собственную душу, увиденную им во сне. Душа была в образе носильщика, который тащил на себе огромный тюк, сгибаясь под этой тяжестью.

»…И долго, долго душа будет в дороге, и будет она грезить, а грезя, покорно колотиться по грязным рытвинам никогда не просыхающего чернозёма… Один, два таких пути, и мешок отслужил. Да и довольно… В самом деле — кому и с какой стати служил он?.. Мою судьбу трогательно опишут в назидательной книжке в 3 копейки серебра. Опишут судьбу бедного отслужившего людям мешка из податливой парусины. А ведь этот мешок был душою поэта — и вся вина этой души заключалась только в том, что кто-то и где-то осудил её жить чужими жизнями, жить всяким дрязгом и скарбом, которым воровски напихивала его жизнь, жить и даже не замечать при этом, что её в то же самое время изнашивает собственная, уже ни с кем не делимая мука».

Тихие песни под ником Никто

таяли в сумраке грёз.

Их знатоки в котелках и в манто

Не принимали всерьёз.

Пышность словес, обаяние зла,

сплетни могли завести.

Подлинность лика немодной слыла,

скромность была не в чести.

Жил вдалеке от похвальных речей,

лавра не нюхал венок.

Самое главное — был он Ничей,

незащищён, одинок.

Статский советник был важен в гробу,

и равнодушен был свет,

что подменили, украли судьбу,

что он поэт был, поэт!

Прошли годы. Иннокентий Анненский прошёл самое ужасное испытание — испытание забвением, его не просто забыли, его не помнили. Однако почти в каждом крупном русском поэте 20 века жил Иннокентий Анненский, жил и влиял на качество жизни и мысли. Тишайший, глубинный мир Анненского, знак его стиха оставлен и на поэзии Ахматовой, и Пастернака, он был одним из самых близких поэтов А. Тарковского, А. Кушнера. Оправдались его слова, сказанные в письме к другу: «Работаю исключительно для будущего». И оказалось, что этот мнимый неудачник — счастливейший из счастливых: своей жизнью и творчеством он победил время. Это удаётся единицам.

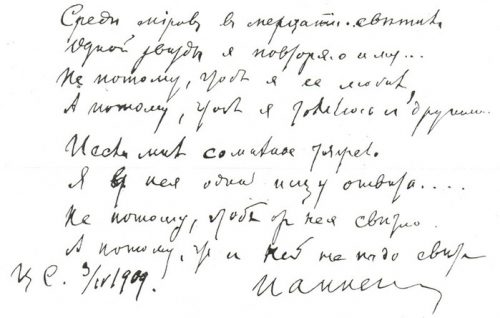

Среди миров, в мерцании светил

Одной Звезды я повторяю имя…

Не потому, чтоб я Ее любил,

А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,

Я у Нее одной ищу ответа,

Не потому, что от Нее светло,

А потому, что с Ней не надо света.

Хочется сказать, чуть изменив его стихи: «Не потому, что от него светло, а потому, что с ним не надо света».

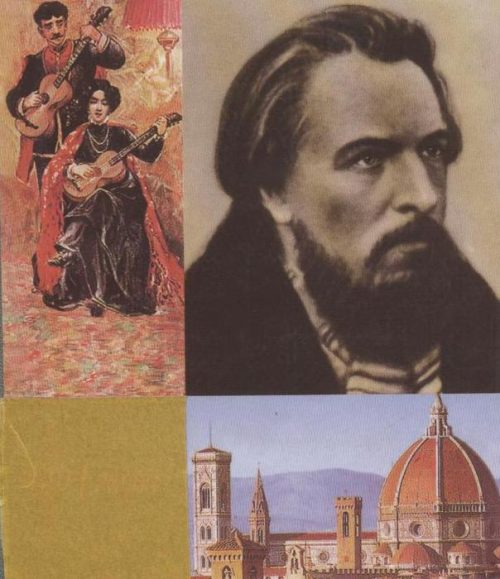

Аполлон Григорьев

К последней правде

Говорят, русский человек умирает дважды: первый раз — за родину, второй — когда слушает цыган. Аполлон Григорьев писал: «Если Вы бездомник, если Вы варяг в этом славянском мире, если обоймёт Вас хандра неодолимая… Благо Вам, бездомному и беспокойному варягу, если у Вас есть две, три, четыре сотни рублей, которые Вы можете кинуть задаром, — о! Тогда, уверяю Вас честью порядочного зеваки, — вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган диких, странных, томительно странных песен…»

Поэт растворялся в цыганской стихии, он знал обычаи и искусство цыган, собирал и исполнял их песни, даже выучился немного говорить по-цыгански. Он часто надевал красную рубаху-косоворотку, плисовые шаровары заправлял в сапоги с напуском, на плечи набрасывал поддевку и отправлялся в табор — тогда кочевые цыгане разбивали шатры прямо за Серпуховской заставой. Там Григорьева знали и принимали как истинного «романэ чаво» — цыганского парня. Или ехал в Марьину рощу, где в неприглядных домишках жили и выступали перед гостями несколько цыганских хоров.

Хор цыган

Вот на этом народном фольклоре и была построена знаменитая «Цыганская венгерка» Аполлона Григорьева, где он использует мотивы и приёмы цыганских песен.

Две гитары, зазвенев,

Жалобно заныли…

С детства памятный напев,

Старый друг мой — ты ли?

Как тебя мне не узнать?

На тебе лежит печать

Буйного похмелья,

Горького веселья!

Это ты, загул лихой,

Ты — слиянье грусти злой

С сладострастьем баядерки —

Ты, мотив венгерки!

Что за горе? Плюнь, да пей!

Ты завей его, завей

Веревочкой горе!

Топи тоску в море!

Перебор… и квинта вновь

Ноет-завывает;

Приливает к сердцу кровь,

Голова пылает.

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,

С голубыми ты глазами, моя душечка!..Стихи эти безмерно, беспредельно страстны. Если Пушкин своим мимолётным влюблённостям дарил бессмертие (а так ли уж любил он Керн, над которой сам потом посмеивался «у дамы Керны ноги скверны?)» — то для Григорьева подобное немыслимо: у него всё всерьёз, всё — на разрыв аорты. Его строки — это действительно, как он сам о себе пишет, «клочки живого мяса, вырванные с кровью из живого тела».

Замолчи, не занывай,

Лопни, квинта злая!

Ты про них не поминай…

Без тебя их знаю!

В них хоть раз бы поглядеть

Прямо, ясно, смело…

А потом и умереть —

Плевое уж дело…

Доля ж, доля ты моя,

Ты лихая доля!

Уж тебя сломил бы я,

Кабы только воля!

Уж была б она моя,

Крепко бы любила…

Да лютая та змея,

Доля, — жизнь сгубила.

По рукам и по ногам

Спутала-связала,

По бессонныим ночам

Сердце иссосала!

В последние годы безалаберного поэта снова терзали кредиторы. Один из них в сентябре 1864 года сажает Аполлона в долговую тюрьму, откуда его выкупила генеральша Бибикова. Однако на свободе Григорьев прожил лишь несколько дней и 25 сентября (7 октября) скончался от апоплексического удара (сейчас это называется инсульт). Ему было 42 года. Смерть была мгновенной, чуть ли не с гитарой в руках. Последнее стихотворение Григорьева, написанное 26 июля 1864 года, было посвящено Леониде Визард, той неизбывной драматической любви, которую он пронёс через все города, тюрьмы, зигзаги своей изломанной судьбы. Через всю жизнь.

Басан, басан, басана,

басаната, басаната,

ты другому отдана

без возврата, без возврата…

Что же ноешь ты моё

ретиво сердечко?

Я увидел у неё

на руке колечко!

Басан, басан, басана,

басаната, басаната!

Ты другому отдана

без возрата, без возврата!..

Григорьева хоронили на Митрофаньевском кладбище, за Варшавским вокзалом.

Григорьева хоронили на Митрофаньевском кладбище, за Варшавским вокзалом.

Сейчас это кладбище в Петербурге не существует. Прах поэта позже был перенесён на Волково кладбище.

почитатели А. Григорьева на его могиле

Похороны были грустно-жалкие. Пришли Достоевский, Страхов, Боборыкин, несколько товарищей по долговым тюрьмам. Из рассказа Ю. Нагибина:

«Начались речи. Никто не мог поймать нужный тон. Страхов неловко и долго бормотал что-то о высоких запросах души покойного, который, обрываясь в своих усилиях, сразу впадал в противоположное: в беспорядок жизни, погубивший в конце концов его крепкую натуру.

И тут маленький, колышущийся от горя, слабости, пьянства, поднялся Иван Иваныч и заговорил, расплёскивая водку дрожащей крапчатой ручонкой:

„Нельзя об Аполлоне Алексаныче так… холодно, рассудительно. Он ведь ни в чём края не знал. Шёл, шатаясь, падая, расшибаясь до крови, но шёл… шёл к идеалу, к последней правде. Да, он никогда не был могуч, но всегда был прекрасен и силу ему давала вера в земское дело, в народность…“

Слёзы закапали из маленьких воспалённых глаз помощника смотрителя. „И вы. вы увидите, господа, как всем нам будет не хватать этой жизни. Он сам себя называл ненужным человеком, а мало кто был так нужен, как бедный Аполлон Александрыч. Радость наша, красавец, светик наш!.. “

Иван Иваныч не мог договорить и, зарыдав, упал на стул».

Все без меры, всё через край! Это был человек чисто русский по своей природе — какой-то стихийный мыслитель, невозможный ни в одном западном государстве. Как сказал Достоевский, «быть может, из всех своих современников он был наиболее русский человек, как натура».

Может быть, в этом и было его главное назначение — не страстные стихи, не умная критика, а в том, чтобы выразить себя, чтобы явить русскую натуру во всех крайностях, яростности и бесшабашности, готовности к высочайшему взлёту и нижайшему падению.

«Да, я не деятель, Фёдор Михайлович! — восклицал Аполлон. — Я способен пить мёртвую, нищаться, но не написать в свою жизнь ни одной строки, в которую я бы не верил от искреннего сердца».

Личность А. Григорьева, яркая и противоречивая, как и его неординарное творчество, послужила прототипом к созданию таких образов, как Дмитрий Карамазов у Достоевского (многие его реплики напоминают григорьевские), Фёдор Протасов в «Живом трупе», где Лев Толстой использовал психологические особенности характера Аполлона, Лаврецкий в «Дворянском гнезде», которому Тургенев приписал историю личной жизни А. Григорьева, в частности, его неудачной женитьбы, а Островским с него был отчасти срисован Пётр Ильич из драмы «Не так живи, как хочется».

Константин Бальмонт

В бесчасьи. На черте.

Бальмонт тяжело переживал охлаждение к себе и крушение мечты стать первым поэтом зарубежья. Многие вписывались в атмосферу западного мира, переходили на английский язык, как Набоков. Бальмонт не вписался. Он жил в мире своих колдовских ритмов, фантазий, иллюзий. Он сходил с ума в буквальном смысле этого слова. Ушёл в себя, перестал выступать на вечерах. Старался как можно чаще уезжать в Бретань и целые дни проводил там в одиночестве на берегу океана.

Он бывал счастлив только вдали от всех, наедине с собой, у моря. И писал об этом в стихотворении «Забытый»:

Я в старой, я в седой, в глухой Бретани,

Меж рыбаков, что скудны, как и я.

Но им дается рыбка в океане,

Лишь горечь брызг — морская часть моя.

Отъединен пространствами чужими

Ото всего, что дорого мечте,

Я провожу все дни, как — в сером дыме.

Один. Один. В бесчасьи. На черте.

Он действительно жил там один в бесчасьи. На черте жизни, отчаянья и смерти.

От былой восторженности, экзальтированности не осталось и следа. «Хоть умереть бы!» — пишет он в письме другу. И трудно поверить, что это признание принадлежит тому же Бальмонту, который «в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце». Теперь он писал совсем иные стихи.

Отчего мне так душно? Отчего мне так скучно?

Я совсем остываю к мечте.

Дни мои равномерны, жизнь моя однозвучна,

Я застыл на последней черте.

Только шаг остается; только миг быстрокрылый,

И уйду я от бледных людей.

Для чего же я медлю пред раскрытой могилой,

Не спешу в неизвестность скорей?

Я не прежний веселый, полубог вдохновенный,

Я не гений певучей мечты.

Я угрюмый заложник, я тоскующий пленный,

Я стою у последней черты.

Только миг быстрокрылый, и душа альбатросом

Унесется к неведомой мгле.

Я устал приближаться от вопросов к вопросам.

Я жалею, что жил на Земле.

Актриса Лидия Рындина вспоминала последнюю встречу с Бальмонтом в Париже, которая произвела на неё тягостное впечаление. Она спросила его, что он пишет теперь. Поэт ответил: «Что-то пишу, но это не важно. Бальмонта больше нет».

Я — в стране, что вечно в белое одета,

Предо мной — прямая долгая дорога.

Ни души — в просторах призрачного света,

Не с кем говорить здесь, не с кем, кроме Бога.

Все что было в жизни, снова улыбнется,

Только для другого, нет, не для меня.

Солнце не вернется, счастье не проснется,

В сердце у меня ни ночи нет, ни дня.

Но еще влачу я этой жизни бремя,

Но еще куда-то тянется дорога.

Я один в просторах, где умолкло время,

Нс с кем говорить мне, не с кем, кроме Бога.

Бальмонт скончался 23 декабря 1942 года в возрасте 75 лет от воспаления лёгких, в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, из которой вышел уже полуживым.

Исповедуясь перед кончиной, Бальмонт произвёл глубокое впечатление на священника своей страстной искренностью и силой покаяния — он считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить.

Он умер в заброшенной клинике.

От губ отлетели стихи.

И капали слёзы у клирика,

когда отпускал он грехи…

Перед смертью поэт сошёл с ума. На похоронах его ни поэтов, ни поклонников не было. Из Парижа на похороны приехали всего несколько человек — старый русский писатель-эмигрант Борис Зайцев с женой, вдова русско-литовского поэта Юргиса Балтрушайтиса, двое-трое знакомых да дочь Мирра. Через два месяца умерла и жена Елена, тоже от воспаления лёгких. Они были похоронены на местном католическом кладбище.

могила К. Бальмонта и Е. Цветковской

Там высится крест из серого камня, на котором по-французски написано: «Константин Бальмонт, русский поэт».

Кто бы мог подумать, что этот умерший в крайней нищете и забвении человек когда-то был кумиром читающей России, собирая на свои концерты и вечера толпы восторженных слушателей, а его певучие строфы твердили и повторяли по всей стране!

Уважаемая Наталия, всегда большим интересом читаю Ваши статьи о поэтах. И эта последняя статья полная трагизма о забытых. Верно многих из нас ожидает та же судьба. Рискну поместить и свое стихотворение на эту тему.

Аранов Мих.

Я уйду, не простившись, в начале весны.

Чтобы солнечным летом не ведать беды.

И чтоб ландыш успел расцвести на окне.

Но никто не придёт попрощаться ко мне.

Я один в этом мире орущих пустынь.

А кругом не весна, а ладящая стынь.

Я стою перед зеркалом прожитых лет.

Что скупая судьба мне пошлёт на обед?

Крошки чёрствых стихов, завершивших обет.

Я пишу эти строки дрожащей рукой.

И кричу окаянной судьбине: «Постой!»

Этот крик я под сердцем тревожным ношу:

«Дай, последнюю строчку свою допишу».

Может кто-то услышит, а может прочтёт.

И судьбина Рубцова меня обойдёт.

Коля, Коля – безумная чёрная страсть.

Только ведьма посмела поэта украсть.

У меня, помолюсь, но судьбина не та.

Что мерещится мне — всё одна маята.

Над могилой моей неутешна вдова,

раздаёт мои книги — судьба не нова.

Ах, судьбина, судьба не щедра ты ко мне.

Всё же ландыш успел расцвести на окне.

Спасибо, Михаил, что читаете и откликаетесь. Хочется надеяться, что Ваша судьба будет счастливей.