Идея самой знаменитой мистификации Серебряного века принадлежала Максимилиану Волошину.

Из «Исповеди» Черубины де Габриак:

«Я вернулась совсем закрытая для Н. С., мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил меня выйти за него замуж. — А я собиралась выходить замуж за М. А. — Почему я так мучила Н. С.? — Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, другая другого. О, зачем они пришли и ушли в одно время!..

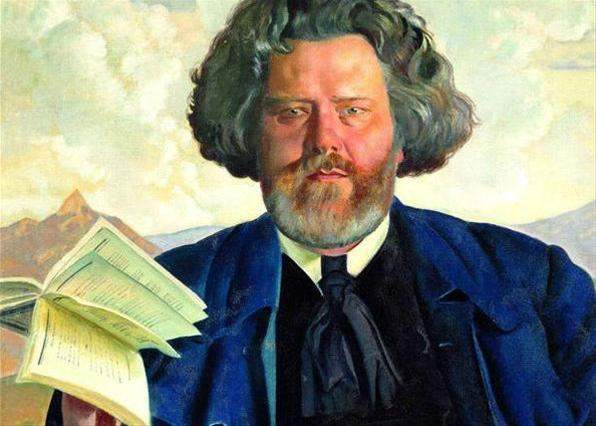

Больше, гораздо больше я знаю М. Волошина, видела его всю жизнь. Считаю его очень большим художником, с причудами, которые не мешают его charm’y. Он все же выше их. У него большая эрудиция и особое уменье брать слово.

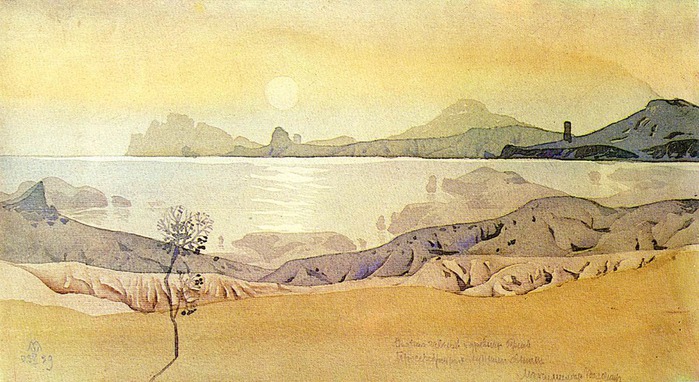

Мои встречи с Максимилианом Александровичем относятся к годам: 1909, 1916, 1919, 1923. В последний раз я видела М. А-ча в 1927 г., когда он был в СПБ. Акварели М. А. похожи на жемчужины и на самые нежные работы японских мастеров.

Если в его теперешних стихах — весь целиком его дух, то в его акварелях осталась его душа, которую мало кто угадывает до конца.

Я люблю «Венки», больше всего «Corona Astralis» и «Lunaria». Считаю М. Волошина непревзойденным в спаянности венков. Моя «Золотая ветвь» мне дорога. Она посвящена М. Волошину. Да ведь в поэзии Черубина его крестная дочь».

Дневник, получивший название «История моей души», М. Волошин начал вести в Париже в 1904 году. Нерегулярные записи появляются в нем до 1931 года. Подробные, многостраничные описания каждого движения души, каждого впечатления сменяются годами молчания. В дневнике — размышления, чувства, наброски стихотворений, портреты людей, диалоги.

Записи Волошина о Дмитриевой относятся к самому началу их знакомства и сближения. Они интересны, как прекрасный психологический портрет Лили до появления Черубины. Во время мистификации и после Волошин записей не вёл — эпизодичные записи появляются в дневнике только в 1911 году, когда и Лиля и Черубина были уже в прошлом.

В 1909 году Волошин посвятил Дмитриевой ряд стихотворений: Corona Astralis (Венок сонетов); «Ты живешь в молчаньи темных комнат…»; «К этим гулким морским берегам…»; «Теперь я мертв. Я стал строками книги…», «Судьба замедлила сурово…», «Себя покорно предавая сжечь…», «С тех пор, как тяжкий жернов слепой судьбы…»; «Пурпурный лист на дне бассейна…»; «В неверный час тебя я встретил».

В неверный час тебя я встретил,

И избежать тебя не мог —

Нас рок одним клеймом отметил,

Одной погибели обрек.И, не противясь древней силе,

Что нас к одной тоске вела,

Покорно обнажив тела,

Обряд любви мы сотворили.Не верил в чудо смерти жрец,

И жертва тайны не страшилась,

И в кровь вино не претворилось

Во тьме кощунственных сердец.

Позже, в своем обширном очерке «Рассказ о Черубине», Максимилиан Волошин удивленно писал об особенностях детства и юности трагически любимой им женщины, считая, что именно «отсветы» удивительно-странных впечатлений тех, ранних, лет наложили на нее свой отпечаток, горький, волшебный и неповторимый:

«Она была хрома от рождения и с детства привыкла считать себя уродом. В детстве от всех ее игрушек отламывалась одна нога, так как ее брат и сестра говорили: „Раз ты сама хромая, у тебя должны быть хромые игрушки“.

Однажды брат сказал мне таинственно: „Я узнал необыкновенную вещь, которую не знает еще никто. Взрослые еще об этом я не подозревают. Дьявол победил Бога и запер его в чулан. Теперь нам надо подумать о том, не стоит ли перейти на сторону Дьявола, он всех тех, кто с Богом, будет мучить и убивать“. Я была потрясена этим известием и несколько дней ходила сама не своя, а брат точно забыл обо всем этом. Наконец я спросила его: „А как же с Богом?“ — „Ах, с Богом… Ему удалось спастись. Он удрал через форточку“. На меня это произвело такое сильное впечатление, что я с тех пор перестала молиться Богу».

Из стихов Е. Дмитриевой, адресованных М. Волошину:

Давно, как маска восковая,

Мне на лицо легла печаль…

Среди живых я не живая,

И, мертвой, мира мне не жаль.И мне не снять железной цепи,

В которой звенья изо лжи,

Навек одна я в темном склепе,

И свечи гаснут… О, скажи,Скажи, что мне солгал Учитель,

Что на костре меня сожгли…

Пусть я пойму, придя в обитель,

Что воскресить меня моглиНе кубок пламенной Изольды,

Не кладбищ тонкая трава,

А жизни легкие герольды —

Твои певучие слова.1909-1910

Рождение Черубины

Волошин спустя 20 лет напишет очерк «История Черубины», в котором поведает историю создания мистификации, сыгравшей огромную роль в судьбах всех участников этой истории.

«Я начну с того, с чего начинаю обычно, — с того, кто был Габриак. Габриак был морской чорт, найденный в Коктебеле, на берегу, против мыса Мальчин. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица.

Один из габриаков, хранящийся в мастерской Волошина

Он жил у меня в кабинете, на полке с французскими поэтами, вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор, пока не был подарен мною Лиле. Тогда он переселился в Петербург на другую книжную полку.

Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах («Демонология» Бодена) и, наконец, остановились на имени «Габриах». Это был бес, защищающий от злых духов. Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего чорта».

Имя же Черубина придумала (вернее, вспомнила) сама Лиля (это имя героини Брета Гарта, популярного в то время писателя, автора приключенческих романов).

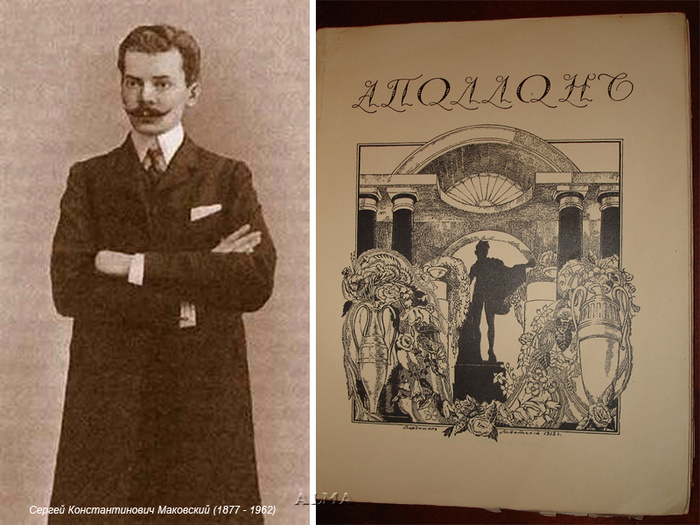

В 1909 году была создана редакция журнала «Аполлон», которой поэты очень давно ждали.

Редактор Сергей Маковский был классический сноб, который судил людей по внешним особенностям и вряд ли оценил бы поэтическое дарование Дмитриевой — скромной школьной учительницы. «Папа Мако, как мы его называли, был чрезвычайно аристократичен и элегантен. Я помню, он советовался со мною — не вынести ли такого правила, чтобы сотрудники являлись в редакцию „Аполлона“ в смокингах», а в роли сотрудниц женского пола «прочил балерин из петербургского кордебалета», — писал Волошин.

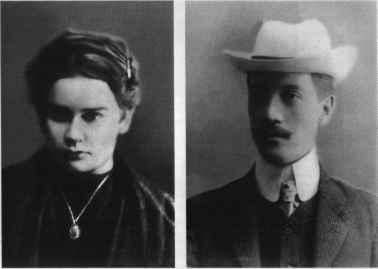

Лиля — скромная, неэлегантная и хромая, не вписывалась в эталоны Маковского и стихи её были им сразу в редакции отвергнуты. Тогда Волошин решил проучить заносчивого эстета. Он придумал Лиле такой образ, который не мог бы не поразить воображения Маковского, который должен был сразить его наповал.

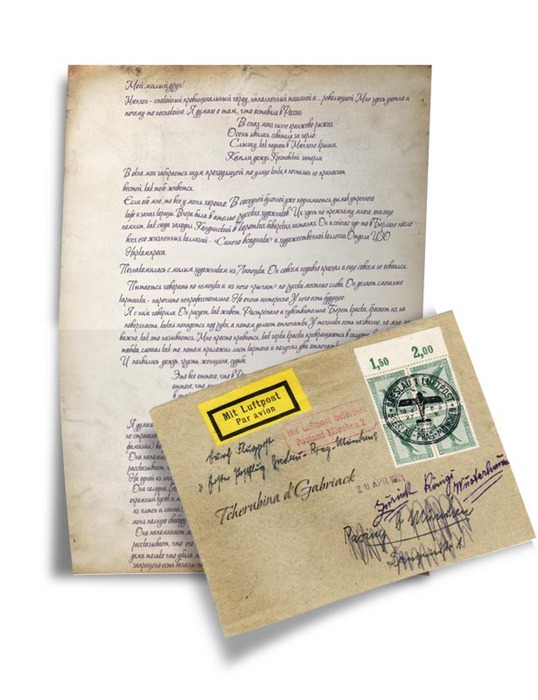

В один прекрасный день редактор «Аполлона» получает по почте письмо, в котором были стихи от неизвестной поэтессы под загадочным именем Черубины де Габриак.

В письме незнакомка как бы вскользь проговаривалась о себе, о своей необычной участи, таинственной и печальной.

С моею царственной мечтой

Одна брожу по всей вселенной,

С моим презреньем к жизни тленной,

С моею горькой красотой.Царицей призрачного трона

Меня поставила судьба…

Венчает гордый выгиб лба

Червонных кос моих корона.Но спят в угаснувших веках

Все те, кто были бы любимы,

Как я, печалию томимы,

Как я, одни в своих мечтах.И я умру в степях чужбины,

Не разомкну заклятый круг.

К чему так нежны кисти рук,

Так тонко имя Черубины?

Впечатление усиливалось и изящным почерком, и запахом пряных духов, пропитавших бумагу, и засушеными травками изысканных растений, которыми были переложены листки. Облик поэтессы, который складывался из стихов и писем, будил и поражал воображение: испано-французское происхождение, демоническая красота и гордость, влюблённость в средневековую Испанию, образ страстной католички, пронизанный чувственностью и преступной мистической любовью к Христу.

Эти руки, как гибкие грозди,

все сияют в перстнях дорогих,

но оставили острые гвозди

чуть заметные знаки на них.

Она сравнивала себя с алым цветком папоротника, цветущим лишь раз, и умоляла сорвать его, уступить любовной порче.

Лишь раз один, как папоротник, я

цвету огнем весенней, пьяной ночью…

Приди за мной к лесному средоточью,

в заклятый круг, приди, сорви меня.Люби меня. Я всем тебе близка.

О, уступи моей любовной порче.

Я, как миндаль, смертельна и горька,

нежней чем смерть, обманчивей и горче.

Чарующие строки завораживали, дурманили, кружили голову…

Замкнули дверь в мою обитель

навек утерянным ключом,

и черный Ангел, мой хранитель,

стоит с пылающим мечом.Но блеск венца и пурпур трона

не увидать моей тоске,

и на девической руке —

ненужный перстень Соломона.Не осветит мой темный мрак

великой гордости рубины…

Я приняла наш древний знак

святое имя Черубины.

Стихи удивляли незаурядным, отточенным мастерством:

Флейты и кимвалы

в блеске бальной залы

сквозь тьму,

пусть звенят бокалы,

пусть глаза усталы —

пойму…

Губ твоих кораллы

так безумно алы…

К чему?

Марина Цветаева, узнавшая позже всю эту историю от Волошина, тоже описала её в очерке «Живое о живом», где, в частности, писала о Дмитриевой:

«В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал».

Ахматова вспоминала, что в эти годы в русской литературе остро ощущалась вакантность места «первой поэтессы», которое вскоре на короткое время и заняла Черубина, чтобы потом уступить его Ахматовой и Цветаевой.

Новизна Черубины де Габриак заключалась не только в её таинственности и экзотичности, но в тех чертах, которые отличали её от всех прочих поэтесс и делали её, по словам Анненского, «поэтессой будущего». Её стихи поражали и эпатировали совершенно новой для русской литературы чертой — откровенным и гордым нарциссизмом, неожиданным для женской лирики той эпохи. В образе Черубины узнавался традиционный романтический герой, демонически гордый, страстный, трагический, известный тогда по стихам Байрона, Лермонтова, но это как правило был мужчина. Волошин, отмечая «темперамент, характер и страсть» в стихах Черубины, писал: «Нас увлекает страсть Лермонтова. Мы ценим темперамент в Бальмонте и характер в Брюсове, но в поэте-женщине черты эти нам непривычны и от них слегка кружится голова».

Романтическая героиня, которой литературная традиция отводила лишь место какой-нибудь экзотической дикой женщины аула, цыганки, жительницы горного Кавказа, должна была наконец появиться в русской литературе как женский вариант Алеко и Чайльд Гарольда. Волошин и Дмитриева гениально угадали острую нехватку такого персонажа в русской литературе и в русской жизни, и в лице Черубины создали эту романтическую героиню, уникальность которой была в том, что она одновременно была и реальным человеком, а не литературным персонажем, поэтом — автором собственного лирического я, «героиней собственной поэмы», а не сюжетом чужих стихов. В этом была главная причина, обеспечившая Черубине такой бешеный успех.

Адрес в письмах указан не был, но вскоре в кабинете Маковского раздался звонок по телефону, — низкий, обворожительный, влекущий женский голос — так разговаривали женщины, уверенные в своей неотразимости. И ещё письма, стихи, телефонные звонки, получасовые разговоры по телефону, в которых интриганка умело дурила редактору голову. Она — испанская аристократка, воспитывалась в монастыре, одинокая, чувствительная…

Маковский был сражён, обескуражен, обезоружен. Он влюбился не на шутку.

Он жаждал встречи с таинственной незнакомкой, а та всякий раз уклонялась от неё.

Но в разговоре туманно намекала: «Тогда-то я буду кататься на островах. Конечно, сердце Вам

подскажет, и Вы узнаете меня». Маковский ехал на острова, выбирал самую красивую, а на другой день описывал её Черубине. Лиля смеялась: «Я никогда не катаюсь на лошадях, только на автомобилях…»

Стихи Черубины помещали в каждом номере, почитая за честь. Все «аполлоновцы» влюбились поголовно, слух о прекрасной аристократке разнёсся по всему Петербургу, все вокруг говорили только о ней.

Гумилёв вздыхал по экзотической красавице и клялся, что покорит её, не подозревая, что это Лиля Дмитриева, с которой они уже давно были близки.

Но всех нетерпеливее «переживал» Черубину обычно такой сдержанный Константин Сомов.

Ему нравилась «до бессонницы», как он признавался, воображаемая внешность удивительной девушки. «Скажите ей, — настаивал Сомов, — что я готов с повязкой на глазах ездить к ней на острова в карете, чтобы писать ее портрет, дав ей честное слово не злоупотреблять доверием, не узнавать, кто она и где живет». И написал-таки — такой, какой её воображал.

Волошин в стихах Черубины играл роль режиссёра и цензора, подсказывал темы, выражения, но писала их сама Лиля. Переписка же с Маковским было делом исключительно рук Волошина. Комизм ситуации заключался в том, что Маковский избрал Макса своим наперсником. По вечерам он показывал Волошину им же утром написанные письма, восхищаясь их слогом: «Какая изумительная девушка! Ты только послушай… Я всегда умел играть сердцем, но теперь у меня каждый день выбита шпага из рук».

Сочиняя ответ, он прибегал к помощи Волошина, говоря: «Вы — мой Сирано», не подозревая, до какой степени он был близок к истине, так как Волошин был Сирано для обоих сторон.

Вообще в этой истории поначалу было много комичного.

«Как только Маковский выздоровел, — вспоминал Волошин, — он послал Черубине на вымышленный адрес (это был адрес сестры Л. Брюлловой, подруги Лили) огромный букет белых роз и орхидей. Мы с Лилей решили это пресечь, так как такие траты серьезно угрожали гонорарам сотрудников «Аполлона», на которые мы очень рассчитывали. Поэтому на другой день Маковскому было послано Лилей письмо со стихотворением «Цветы»:

Цветы живут в людских сердцах;

Читаю тайно в их страницах

О ненамеченных границах,

О нерасцветших лепестках.Я знаю души, как лаванда,

Я знаю девушек мимоз.

Я знаю, как из чайных роз

В душе сплетается гирлянда.В ветвях лаврового куста

Я вижу прорезь черных крылий,

Я знаю чаши чистых лилий

И их греховные уста.Люблю в наивных медуницах

Немую скорбь умерших фей.

И лик бесстыдных орхидей

Я ненавижу в светских лицах.Акаций белые слова

Даны ушедшим и забытым.

А у меня, по старым плитам,

В душе растет разрыв-трава.

Черубина была выдумана Волошиным. Он изобрел эту игру «в таинственную красавицу» для благоговевшей перед ним некрасивой женщины, одаренной острым умом и литературными способностями, но сознававшей недостатки своей внешности и от этого глубоко несчастливой. Он убедил ее вообразить себя другой — прекрасной, желанной, неотразимо-пленительной в образе какой-то веласкесовской героини.

Мало того: помогая ей воплотить этот призрак, Волошин насытил его своей собственной мечтой о женщине непостижимо-обаятельной и, таким образом, оказался творцом вдвойне: он создавал призрачную душу и пересоздавал живого человека.

Волошин сам полюбил Черубину, не Дмитриеву, конечно, а ту, вымышленную, созданную и возвеличенную им самим. Черубина была его «Незнакомкой», и, вероятно, ее воображал он, когда писал одно из своих стихотворений — «Она»:

В напрасных поисках за ней

Я исследил земные тропы

От Гималайских ступеней

До древних пристаней Европы.Она забытый сон веков,

В ней несвершенные надежды:

Я шорох знал ее шагов

И шелест чувствовал одежды.Тревожа древний сон могил,

Я поднимал киркою плиты…

Ее искал, ее ловил

В чертах Микенской Афродиты.Пред нею падал я во прах,

Целуя пламенные ризы

Царевны Солнца-Таиах

И покрывало Монны-Лизы…

В ответ на его «Звёздный венок сонетов» Лиля пишет стихотворение «Золотая ветвь».

Моему учителю

Средь звездных рун, в их знаках и названьях

Хранят свой бред усталые века,

И шелестят о счастье и страданьях

Все лепестки небесного венка.

На них горят рубины алой крови;

В них, грустная, в мерцающем покрове,

Моя любовь твоей мечте близка.Моя любовь твоей мечте близка

Во всех путях, во всех ее касаньях,

Твоя печаль моей любви легка,

Твоя печаль в моих воспоминаньях,

Моей любви печать в твоем лице,

Моя любовь в магическом кольце

Вписала нас в единых начертаньях…Для них обоих создание Черубины явилось неким выходом их любви, мифическим ребёнком, которого в реальной жизни у них не было. Волошин посвящает ей мучительные строки:

Напрасно обоюдоострый меч,

Смиряя плоть, мы клали меж собою:

Вкусив от мук, пылали мы борьбою

И гасли мы, как пламя пчельных свеч…Невольник жизни дольней — богомольно

Целую край одежд твоих. Мне больно

С тобой гореть, еще больней — уйти.

Не мне и не тебе елей разлуки

Излечит раны страстного пути:

Минутна боль — бессмертна жажда муки!

Сотрудники «Аполлона» бредили прекрасной Черубиной, мечтали увидеть её, пытались вычислить, разыскать. Один Анненский отнесся к ней недоверчиво, скептически, вчитываясь в ее стихи с тем удивительным умением проникать в авторскую душу, каким он отличался от простых смертных.

— Нет, воля ваша, что-то в ней не то. «Не чистое это дело», —говорил он.

Однако это не помешало ему уделить Черубине несколько строк в своей статье о поэтессах — «Оне».

Но Анненский так и умер, не узнав «тайны» Черубины. И, кстати, главная причина его сердечного приступа, ставшего причиной скоропостижной смерти на царскосельском вокзале, была в страшном огорчении и чувстве обиды: в очередном номере «Аполлона», где должна была выйти его статья, материал был неожиданно снят ради стихов Черубины. Фактически это убило поэта…

Единственный, кто знал о тайне Черубины с самого начала мистификации, был А. Толстой. Он узнал в стихах прекрасной незнакомки некоторые строчки, услышанные в Коктебеле от Дмитриевой.

Но никому ничего не сказал, только предупреждал Волошина об опасности затеянной игры, говорил, что добром это не кончится.

Он оказался прав. То, что начиналось шуткой, хохмой, розыгрышем, обернулось в итоге человеческой драмой. Причём эта драма развивалась в душе героини исподволь, гораздо раньше того момента, когда её, как лунатика, сбросили с небес на землю грубым и трезвым окликом.

Мне вспоминается строчка другого поэта, казалось бы, не имеющая ничего общего с Черубиной и её историей: «Как больно, милая, как странно раздваиваться под луной…» Раздваиваться — это больно.

Это не проходит бесследно и безнаказанно для души. Об этом говорят многие стихи Черубины: «Двойник», «Зеркало»…

Есть на дне геральдических снов

Перерывы сверкающей ткани:

В глубине амфилад и дворцов

На последней, таинственной грани

Повторяется сон между снов.В нем все смутно, но с жизнию схоже…

Вижу девушки бледной лицо,

Как мое, но иное и то же,

И мое на мизинце кольцо.

Это — я, и все так не похоже.Никогда среди грязных дворов.

Среди улиц глухого квартала.

Переулков и пыльных садов —

Никогда я еще не бывала

В низких комнатах старых домов.Но Она от томительных будней,

От слепых паутин вечеров —

Хочет только заснуть непробудней,

Чтоб уйти от неверных оков,

Горьких грез и томительных будней.Я так знаю черты ее рун,

И, во время моих новолуний,

Обнимающий сердце испуг,

И походку крылатых вещуний.

И речей ее вкрадчивый звук.И мое на устах ее имя,

Обо мне ее скорбь и мечты,

И с печальной каймою листы.

Что она называет своими,

Затаили мои же мечты.И мой дух ее мукой волнуем…

Если б встретить ее наяву

И сказать ей: «Мы обе тоскуем,

Как и ты, я вне жизни живу» —

И обжечь ей глаза поцелуем.(«Двойник»)

О, не гляди назад,

Здесь дни твои пусты,

Здесь все твое разрушат,

Ты в зеркале живи,

Здесь только ложь, здесь только

Призрак плоти,

На миг зажжет алмазы в водомете

Случайный луч…

Любовь.— Здесь нет любви.

Не мучь себя, не мучь,

Смотри, не отрываясь,

Ты в зеркале — живая,

Не здесь…Ты в зеркало смотри…

Разоблачение мистификации произошло неожиданно быстро. Немецкий поэт и переводчик Иоганн фон Гюнтер сыграл в этом деле неблаговидную роль.

Ему удалось добиться признания от Дмитриевой, доверившейся ему в минуту откровенности. Гюнтер рассказал тайну М. Кузмину, а тот — Маковскому. Он поначалу не поверил, но Кузмин дал ему номер телефона «незнакомки», которая оказалась не кем иной, как… Елизаветой Ивановной Дмитриевой. Маковский позвонил — и ему ответил тот единственный для него «волшебный» голос. Стоном вырвалось у нее: «Вы? Кто вам сказал?»

Падение новой литературной звезды произошло так же стремительно, как и её появление. Псевдоним был раскрыт, и за ним оказалась женщина, не соответствующая экзальтированным эстетическим ожиданиям литературной публики. И стихи, ещё недавно пользовавшиеся безусловным успехом у самых взыскательных литературных судей, вдруг внезапно потеряли всякую ценность. Печатать их перестали. Появились хулительные статьи, высмеивающие то, чем ещё вчера восхищались: и её внешность, и стихотворные строки.

Черубина написала Маковскому последнее стихотворение под названием «Конец»:

Милый рыцарь! Дамы Черной

Вы несли цветы учтиво,

власти призрака покорный,

Вы склонились молчаливо.Храбрый рыцарь! Вы дерзнули

приподнять вуаль мой шпагой…

Гордый мой венец согнули

перед дерзкою отвагой.Бедный рыцарь! Нет отгадки,

ухожу незримой в дали…

Удержали Вы в перчатке

только край моей вуали.

Маковский, будучи не в силах примириться с жестоким разочарованием, приглашает «на чашку чая» поэтессу Дмитриеву. Он еще надеялся на то, что в ее облике есть черты пленительной испанки. Но в комнату вошла невысокая полная темноволосая и прихрамывающая женщина, показавшаяся ему жутко некрасивой. Сказка Черубины кончилась.

Утром меркнет говор бальный…

Я — одна… Поет сверчок…

На ноге моей хрустальный

Башмачок.Путь, завещанный мне с детства —

Жить одним минувшим сном.

Славы жалкое наследство…

За окномЧуждых теней миллионы,

Серых зданий длинный ряд,

И лохмотья Сандрильоны —

Мой наряд.

Окончание следует