Фёдор Сологуб

«Я умру от декабрита»

Друг мой тихий, друг мой дальний,

Посмотри –

Я холодный и печальный

Свет зари.Я напрасно ожидаю

Божества,

В бледной жизни я не знаю

Торжества.Над землею скоро встанет

Ясный день,

И в немую бездну канет

Злая тень, —И безмолвный, и печальный,

Поутру,

Друг мой тайный, друг мой дальний,

Я умру.Он боялся жизни и любил Смерть, имя которой писал с большой буквы и для которой находил нежные слова. Его называли Смертерадостным, рыцарем смерти.

О Смерть! Я твой. Повсюду вижу

одну тебя, — и ненавижу

очарование земли.

Людские чужды мне восторги,

сраженья, праздники и торги,

весь этот шум в земной пыли…У Сологуба был культ смерти. Он создавал миф о смерти-невесте, подруге, спасительнице, утешительнице, избавляющей человека от тягот и мучений.

«В самом стиле его писаний есть какое-то обаяние смерти, — писал Корней Чуковский. — Эти застывшие, тихие, ровные строки, эта, как мы видели, беззвучность всех его слов — не здесь ли источник особенной сологубовской красоты, которую почуют все, кому дано чуять красоту? В его стихах всегда холодно, как бы не распалялся в них небесный змий, холодно и тихо».

Я холодной тропой одиноко иду,

я земное забыл и сокрытого жду, –

и безмолвная смерть поцелует меня,

и к тебе уведёт, тишиной осеня.

В поле не видно ни зги.

Кто-то зовет: «Помоги!»

Что я могу?

Сам я и беден и мал,

Сам я смертельно устал,

Как помогу?Кто-то зовет в тишине:

«Брат мой, приблизься ко мне!

Легче вдвоем.

Если не сможем идти,

Вместе умрем на пути,

Вместе умрем!»

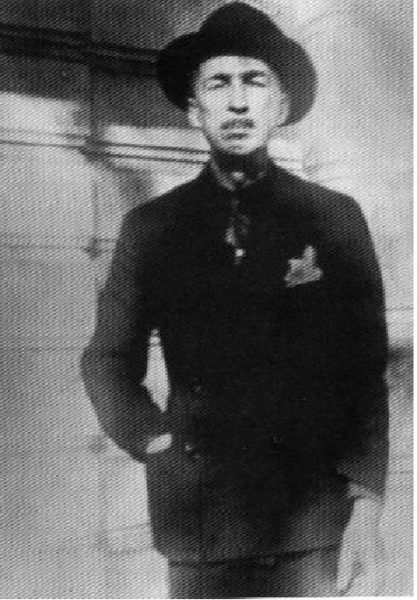

портрет Ф. Сологуба работы Б. Кустодиева

Сологубу на этом портрете всего 44 года, выглядел же он гораздо старше своих лет. Это отмечает Тэффи в своих воспоминаниях:

«Это был человек, как я теперь понимаю, лет сорока, но тогда, вероятно потому, что я сама была очень молода, он мне показался старым, даже не старым, а каким-то древним. Помню, в одном своем стихотворении он говорит:

Сам я и беден и мал,

Сам я смертельно устал…

Вот эту смертельную усталость и выражало всегда его лицо. Иногда где-нибудь в гостях за столом он закрывал глаза и так, словно забыв их открыть, оставался несколько минут. Он никогда не смеялся».

Однако в 1905 году (в 45 лет) в судьбе Сологуба наступает перелом: отслужив 25-летний учительский срок, он уходит в отставку и женится на Анастасии Чеботаревской. Союз их душ в браке оказался на удивление слаженным и цельным. Блок писал, что «женившись и обрившись, он разучился по-сологубовски любить смерть и ненавидеть Жизнь».

Счастливую жизнь семьи разрушила большевистская революция, которую Сологуб встретил в штыки, за что немедленно поплатился: семью выгнали из квартиры, реквизировав мебель и книги, лишив его учительской пенсии и прекратив печатать. С 1919 года все усилия Сологуба и Чеботаревской были направлены к тому, чтобы выехать за границу. Большевики долго не выпускали их. И когда всё наконец было улажено, назначен день отъезда, все препятствия были преодолены, и их уже ждали в Эстонии, Чеботаревская выбежала из дома и бросилась в Неву с дамбы Тучкова моста. Как потом выяснилось, от безответной любви к другому человеку. Сологуб, к счастью, этого не узнал.

В. Перов. Утопленница

Есть ли жизнь на том свете? Наверное, нет поэта, который бы над этим не задумывался, не пытался как-то для себя ответить на этот вопрос. Фёдор Сологуб попытался сделать это буквально. После похорон жены он заперся у себя в кабинете и две недели никуда не выходил и никого не принимал. Когда же, опасаясь за жизнь и рассудок поэта, к нему заглянули, то увидели Сологуба за столом, заваленным листками бумаги с каким-то цифрами, уравнениями. «Это дифференциалы», — спокойно пояснил он. Математик по профессии, он решил с помощью дифференциалов проверить, вычислить, существует ли загробная жизнь. И проверил. И убедился, что существует. Он стал снова появляться в Доме литераторов — спокойный, даже повеселевший. Причиной хорошего настроения стала уверенность в неминуемой встрече с Анастасией. Скоро он с ней соединится. Уже навсегда.

Мой ангел будущее знает,

но от меня его скрывает,

как день томительный сокрыл

безмерности стремлений бурных

под тению своих лазурных,

огнями упоённый крыл.Я силой знака рокового

одно сумел исторгнуть слово

от духа горнего, когда

сказал: «От скорби каменею!

Скажи, соединюсь ли с нею?»

И он сказал с улыбкой: «Да».

Стихи, полные любви, отчаяния и тоски, посвящённые гибели Чеботаревской, позже составили сборник «Анастасия». В них — непосредственное выражение обнажённого отчаяния. По силе воздействия его можно сравнить с тютческим «денисьевским циклом».

Унесла мою душу

На дно речное.

Волю твою нарушу,

Пойду за тобою.Любила меня безмерно,

Всё отдала, не считая.

Любви беспредельной верный

В жертвенном пламени тает.Не спасешь меня смертью своею,

Не уйдёшь от меня и за гробом.

Ты мне — камень на шею,

И канем мы оба.

Все стихи этого цикла объединены одним всепоглощающим желанием — соединиться с любимой в ином мире.

Тебя я не устану славить,

Любовь единая моя.

Не знаю я, куда мне править,

Но мчит стремительно ладья.Незримый Кормчий не обманет.

Его словам моя рука

Повиноваться не устанет,

Хоть цель безмерно далека.Весь мир окутан знойным бредом,

Но из ущелий бытия

К тебе стремлюсь я верным следом,

Любовь единая моя.

Эти стихи воспринимаются как реквием, иногда торжественный, иногда печальный, пронзительный до дрожи.

Безумное светило бытия

Измучило, измаяло.

Растаяла Снегурочка моя,

Растаяла, растаяла.Властительно она меня вела

Тропою заповедною.

Бесследною дорогою ушла,

Бесследною, бесследною.Я за Снегурочкой хочу идти,

Да ноги крепко связаны.

Заказаны отрадные пути,

Заказаны, заказаны.Я жизни не хочу, — уйди, уйди

Ты, бабища проклятая.

Крылатая, меня освободи,

Крылатая, крылатая.У запертых, закованных ворот

Душа томится пленная.

Блаженная в Эдем меня зовет,

Блаженная, блаженная.Снегурочка, любимая моя,

Подруга, богом данная,

Желанная в просторах бытия,

Желанная, желанная…

После смерти Чеботаревской началось умирание Сологуба. Он долго умирал, несколько лет. Судьба, дописав повесть его жизни, словно призадумалась, перед тем как поставить последнюю точку. «День только к вечеру хорош…» — писал он когда-то.

День только к вечеру хорош,

Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.

Закону мудрому поверьте, —

День только к вечеру хорош.

С утра уныние и ложь

И копошащиеся черти.

День только к вечеру хорош,

Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.

Стихи последних лет отмечены знаками смирения, умиления, тихой печали.

Подыши еще немного

Тяжким воздухом земным,

Бедный, слабый воин Бога,

Странно зыблемый, как дым.

Что Творцу твои страданья?

Кратче мига — сотни лет.

Вот — одно воспоминанье,

Вот — и памяти уж нет…

После гибели жены он прожил еще шесть лет. Последнее стихотворение, написанное за два месяца до кончины, заканчивалось такими строчками:

Ко всему я охладел.

Догорела жизнь моя.

Между прочим поседел,

Между прочим умер я.

Константин Федин вспоминал, как Сологуб как-то сказал ему: «Я знаю точно, от чего я умру. Я умру от декабрита». — «Что это такое?» — «Декабрит — это болезнь, от которой умирают в декабре». Так оно и случилось. Умер Сологуб 5 декабря 1927 года. Ему было 64.

Каждый год я болен в декабре,

Не умею я без солнца жить.

Я устал бессонно ворожить

И склоняюсь к смерти в декабре, —Зрелый колос, в демонской игре

Дерзко брошенный среди межи.

Тьма меня погубит в декабре,

В декабре я перестану жить.Умирал он долго и мучительно. И тут только выяснилось, что этот «поэт смерти», всю свою жизнь её прославлявший, совсем не любил её и боялся. Он яростно отмахивался при разговорах на эту тему: «Да мало ли что я писал! А я хочу жить!» — и до последней минуты он цеплялся за жизнь уже ослабевшими руками, шепча стихи, как молитву:

Измотал я безумное тело,

Расточитель дарованных благ,

И стою у ночного предела.

Изнурен, беззащитен и наг.

И прошу я у милого Бога,

Как никто никогда не просил:

— Подари мне еще хоть немного

Для земли утомительной сил.

Огорченья земные несносны,

Непосильны земные труды,

Но зато как пленительны вёсны,

Как прохладны объятья воды.

У тебя, милосердного Бога,

много славы, и света, и сил.

Дай мне жизни земной хоть немного,

чтоб я новые песни сложил.

Но новых песен ему сложить уже не довелось.

Видеоклип на стихи Ф. Сологуба «Подыши ещё немного…»: http://www.youtube.com/watch?v=f-EJ4ZCuyqM

Похороны состоялись 7 декабря на Смоленском кладбище.

похороны Фёдора Сологуба

Он был похоронен неподалёку от могилы Блока, рядом с могилой своей жены, Анастасии Чеботаревской.

Незадолго до смерти, прощальным взглядом оглядываясь на прожитую жизнь, Фёдор Сологуб написал такие стихи:

Я испытал превратности судеб,

И видел много на земном просторе,

Трудом я добывал свой хлеб,

И весел был, и мыкал горе.На милой, мной изведанной земле

Уже ничто теперь меня не держит,

И пусть таящийся во мгле

Меня стремительно повержет.Но есть одно, чему всегда я рад

И с чем всегда бываю светло-молод, —

Мой труд. Иных земных наград

Не жду за здешний дикий холод.Когда меня у входа в Парадиз

Суровый Петр, гремя ключами, спросит:

— Что сделал ты? — меня он вниз

Железным посохом не сбросит.Скажу: — Слагал романы и стихи,

И утешал, но и вводил в соблазны,

И вообще мои грехи,

Апостол Петр, многообразны.Но я — поэт. — И улыбнется он,

И разорвет грехов рукописанье.

И смело в рай войду, прощен,

Внимать святое ликованье.Не затеряется и голос мой

В хваленьях ангельских, горящих ясно.

Земля была моей тюрьмой,

Но здесь я прожил не напрасно.

«Стала жизнь совсем на смерть похожа…»

В 1918 году Северянин привозит свою больную мать в приморский посёлок Тойла на берегу Финского залива, где с 1912 года регулярно проводил дачные сезоны.

В марте 1919-го Эстония была оккупирована немецкими войсками, а в феврале 1929-го после заключения Тартусского мира, утвердившего суверенитет Эстонии, он неожиданно для себя стал гражданином буржуазной республики. Так и остался поэт за кордоном — захлопнулась дверка мышеловки.

Стремясь отмежеваться от эмигрантской среды, поэт писал:

Нет, я не беженец и я не эмигрант —

тебе, родительница, русский мой талант,

и вся душа моя, вся мысль моя верна

тебе, на жизнь меня обрёкшая страна!

дом, где жил Северянин в посёлке Тойла

Оставшись без родины, король поэтов быстро утрачивает былую славу. Его всё реже печатают, тощие сборники выходят мизерными тиражами. Он изредка выступает на вечерах, занимается переводами, но это не давало достаточного заработка. Среда, в которую попал Северянин, была далека от литературной петербургской элиты: это были простые люди — плотники, рыбаки. Жил он здесь в большой нужде. Днём ловил рыбу, а ночью садился в лодку и выезжал на середину реки. И там, где его никто не слышал, он читал свои стихи звёздам, камышам и водяным лилиям. Читал и плакал.

Стала жизнь совсем на смерть похожа:

Все тщета, все тусклость, все обман.

Я спускаюсь к лодке, зябко ёжась,

Чтобы кануть вместе с ней в туман…

Я постиг тщету за эти годы.

Что осталось, знать желаешь ты?

Поплавок, готовый кануть в воду,

и стихи — в бездонность пустоты…

Кому-то что-то о поэте

споют весною соловьи.

Чего-то нет на этом свете,

что мне сказало бы: живи!..

Да, время его, по-видимому, безвозвратно прошло: у русскоязычных эмигрантов были другие проблемы, в Советском Союзе поэта давным-давно забыли, настолько неактуальны оказались его королевы, гризетки и ландо. Да и ему самому в вечном поиске средств к существованию было уже не до пажей и будуаров. В письме другу он пишет: «Положение моё здесь из вон рук плохо. Нет ни работы, ни средств к жизни, ни здоровья. Терзают долги и бессонные ночи». В эти дни он пишет «Поэзу отчаянья»:

Я ничего не знаю, я ни во что не верю,

Больше не вижу в жизни светлых ее сторон.

Я подхожу сторожко к ближнему, точно к зверю.

Мне ничего не нужно. Скучно. Я утомлен.

Кто-то кого-то режет, кто-то кого-то душит.

Всюду одна нажива, жульничество и ложь.

Ах, не смотрели б очи! ах, не слыхали б уши!

Лермонтов! ты ль не прав был: «Чем этот мир хорош?»

Мысль, даже мысль продажна. Даже любовь корыстна.

Нет воплотимой грезы. Все мишура, все прах.

В жизни не вижу счастья, в жизни не вижу смысла.

Я ощущаю ужас. Я постигаю страх.

Когда началась Отечественная война и немцы вступили на территорию Эстонии, поэт был уже тяжело болен. Он не мог эвакуироваться как все общим порядком, с трудом передвигаясь по комнате. Северянин посылает телеграмму Калинину с просьбой прислать за ним из Ленинграда машину, писал Всеволоду Рождественскому с просьбой похлопотать у всесильного Жданова, но помощи так и не дождался. Предпринятая самостоятельно попытка уехать в Ленинград сорвалась и Северянин вернулся в Таллин. А может быть, это было и к лучшему. Кто знает, что было бы с принцем фиалок в сталинской России? Зачем стране социализма лесофеи и златополдни?

Одно из его неопубликованных до 90-х годов стихотворение называется «Поэза правительству», полное вызова, горечи и обиды:

Правительство, когда не чтит поэта

Великого, не чтит себя само

И на себя накладывает вето

К признанию, и срамное клеймо.

Правительство, зовущее в строй армий

Художника, под пушку и ружье,

Напоминает повесть о жандарме,

Предавшем палачу дитя свое.

Правительство, лишившее субсидий

Писателя, вошедшего в нужду,

Себя являет в непристойном виде

И вызывает в нем к себе вражду.

Правительство, грозящее цензурой

Мыслителю, должно позорно пасть.

Так, отчеканив яркий ямб цезурой,

Я хлестко отчеканиваю власть.

А общество, смотрящее спокойно

На притесненье гениев своих,

Вандального правительства достойно,

И не мечтать ему о днях иных…

Итоговой для зарубежного периода стала книга Северянина «Классические розы», вобравшая стихи 20-30-х годов.

В те времена, когда роились грезы

В сердцах людей, прозрачны и ясны,

Как хороши, как свежи были розы

Моей любви, и славы, и весны!

Классическая гамма: Мятлев, увековеченный Тургеневым.

Прошли лета, и всюду льются слезы…

Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…

Как хороши, как свежи ныне розы

Воспоминаний о минувшем дне!

Вертинский берёт это в свой репертуар и поёт на концертах.

Но дни идут — уже стихают грозы.

Вернуться в дом Россия ищет троп…

Как хороши, как свежи будут розы,

Моей страной мне брошенные в гроб!

Эти строки эстонцы выбьют на могильном камне Игоря Северянина.

Он умрёт от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет 20 декабря 1941 года и будет похоронен на Таллинском Александро-Невском кладбище.

«Допустим, как поэт я не умру, зато как человек я умираю…»

В первые годы эмиграции Георгий Иванов и Ирина Одоевцева, несмотря на терзавшую их ностальгию, жили вполне благополучно.

Но во время войны всё изменилось. Они оказались на оккупированной территории. Русская эмиграция обвинила их — совершенно безосновательно — в сотрудничестве с немцами, и жизнь их превратилась в ад.

Как вы когда-то разборчивы были,

О, дорогие мои!

Водки не пили — ее не любили —

Предпочитали Нюи…

Стал нашим хлебом цианистый калий,

Нашей водой — сулема.

Что ж — притерпелись и попривыкали,

Не посходили с ума.

Даже напротив — в бессмысленно-злобном

Мире —противимся злу:

Ласково кружимся в вальсе загробном,

На эмигрантском балу.

После многих мытарств и беспросветной нужды им удалось устроиться в дом престарелых «Русский дом» в Йере, на юге Франции. Но Иванову из-за высокого давления был губителен климат этой местности. Он не мог выносить тамошней жары и задыхался. Им овладела полная апатия. Он понимал, что умирает.

Г. Иванов. 1957 год.

С августа 1958-го Георгий Иванов уже почти не вставал. Сам записывать свои стихи не мог, диктовал их жене.

Поговори со мной еще немного,

Не засыпай до утренней зари.

Уже кончается моя дорога,

О, говори со мною, говори!

Пускай прелестных звуков столкновенье,

Картавый, легкий голос твой

Преобразят стихотворенье

Последнее, написанное мной.

Почти все стихи Иванов посвятит той, которую любил до самого последнего часа:

Ты не расслышала, а я не повторил.

Был Петербург, апрель, закатный час,

Сиянье, волны, каменные львы…

И ветерок с Невы

договорил за нас.

Ты улыбалась. Ты не поняла,

Что будет с нами, что нас ждёт.

Черёмуха в твоих руках цвела…

Вот наша жизнь прошла,

а это не пройдёт.

«Посмертный дневник» был написан им за последние шесть месяцев жизни — стихи, которые вывели его в первый ряд русских поэтов. Они звучат как исповедь — исповедь человека, предельно правдивого с самим собой.

Отчаянье я превратил в игру —

О чем вздыхать и плакать в самом деле?

Ну, не забавно ли, что я умру

Не позже, чем на будущей неделе?

Умру, — хотя еще прожить я мог

Лет десять иль, пожалуй, даже двадцать.

Никто не пожалел. И не помог.

И вот приходится смываться.

***

Всё в этом мире по-прежнему.

Месяц встаёт, как вставал,

Пушкин именье закладывал

Или жену ревновал.

И ничего не исправила,

Не помогла ничему,

Смутная, чудная музыка,

Слышная только ему.

***

Александр Сергеевич, я о вас скучаю.

С вами посидеть бы, с вами б выпить чаю.

Вы бы говорили, я б, развесив уши,

Слушал бы да слушал.

Вы мне все роднее, вы мне все дороже.

Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже

Захлебнуться горем, злиться, презирать,

Вам пришлось ведь тоже трудно умирать.

***

Игра судьбы. Игра добра и зла.

Игра ума. Игра воображенья.

«Друг друга отражают зеркала,

Взаимно искажая отраженья…»

Мне говорят — ты выиграл игру!

Но все равно. Я больше не играю.

Допустим, как поэт я не умру,

зато как человек я умираю.

***

Что ж, поэтом долго ли родиться…

Вот сумей поэтом умереть!

Собственным позором насладиться,

В собственной бессмыслице сгореть!

Разрушая, снова начиная,

Все автоматически губя,

В доказательство, что жизнь иная

Так же безнадежна, как земная,

Так же недоступна для тебя.

***

Душа человека. Такою

Она не была никогда.

На небо глядела с тоскою,

Взволнованна, зла и горда.

И вот умирает. Так ясно,

Так просто сгорая дотла —

Легка, совершенна, прекрасна,

Нетленна, блаженна, светла.

Над бурями темного рока

В сиянье. Всего не успеть…

Дым тянется… След остается…

И полною грудью поется,

Когда уже не о чем петь.

«Это сладчайшая трагическая поэзия, — писал Юрий Иваск. — Волчий ужас переводит он на язык соловьиных трелей и в мировой пустоте слышит божественную музыку. Эта музыка никого не спасёт, но она есть».

Прозрачная ущербная луна

Сияет неизбежностью разлуки.

Взлетает к небу музыки волна,

Тоской звенящей рассыпая звуки.

— Прощай… И скрипка падает из рук.

Прощай, мой друг!.. И музыка смолкает.

Жизнь размыкает на мгновенье круг

И наново, навеки замыкает.

И снова музыка летит, звеня.

Но нет! Не так, как прежде, — без меня.

Одоевцева писала в Париж, просила помочь устроить мужа в другой дом престарелых, но оттуда отвечали, что это так, капризы, что он «просто скучает по шлейфу парижских поклонников» и ничем не помогли. Третье лето Г. Иванов уже не выдержал. Он умер 26 августа в больнице г. Йера. Как и Сологуб, в 64 года.

Ночь как Сахара, как ад горяча,

Дымный рассвет. Полыхает свеча.

Вот начертил на блокнотном листке

Я размахайчика в чёрном венке,

Лапки и хвостика тонкая нить…

«В смерти моей никого не винить…»

Был в их жизни случай, когда Одоевцева после тридцати лет супружества чуть было не ушла от Иванова к богатому поклоннику, что и обрекло его на предсмертный инсульт.

Ирина Одоевцева была очень хороша собой, до преклонных лет её окружали поклонники. И был такой драматический эпизод в их жизни в эмиграции. Однажды в неё влюбился красивый успешный богач и сделал ей предложение. Она не устояла перед соблазном шикарной жизни (с Г. Ивановым в то время они жили довольно неустроенно) и цинично (другого слова не подберу) испросила у мужа разрешения на этот брак. Г. Иванов не стал её удерживать и тут же дал развод. Однако, когда освободившаяся от брачных уз Одоевцева приехала в другой город к своему новому избраннику, оказалось, что тот ещё не был разведён. И предложил ей самой провести переговоры с его женой. Одоевцева была так поражена и оскорблена этим предложением, что тут же села в поезд и вернулась домой. Георгий радостно встретил её и ни разу ни словом не упрекнул. Только сказал: «Я сходил с ума…»

Его переживания отразились впоследствии в романе «Распад атома»:

«Женщина сама по себе вообще не существует. Она тело и отражённый свет. Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушёл от меня. Ты уносила мой свет, оставляя меня в темноте. В тебе одной, без остатка, сосредоточилась вся прелесть мира. А я мучительно жалел, что ты будешь стара, больна, некрасива, будешь с тоской умирать, и я не буду с тобой, не солгу, что ты поправляешься, не буду держать тебя за руку. Я должен был бы радоваться, что не пройду хоть через эту муку. Между тем здесь заключалось главное, может быть, единственное, что составляло любовь. Ужас при одной этой мысли всегда был звездой моей жизни. И вот тебя давно нет, а она по-прежнему светит в окне.

Я хочу заплакать, я хочу утешиться. Я хочу со щемящей надеждой посмотреть на небо. Я хочу написать тебе длинное прощальное письмо, оскорбительное, небесное, грязное, самое нежное в мире. Я хочу назвать тебя ангелом, тварью, пожелать тебе счастья и благословить, и ещё сказать, что где бы ты ни была, куда бы ни укрылась — моя кровь мириадом непрощающих, никогда не простящих частиц будет виться вокруг тебя».

Угрозы ни к чему. Слезами не помочь.

Тревожный день погас, и наступила ночь.

Последний слабый луч, торжественно и бледно

сиявший миг назад — уже исчез бесследно.

Ночь — значит, надо спать. Кто знает — в смутном сне,

быть может, жизнь моя опять приснится мне.

И, сердце мёртвое на миг заставив биться,

наш первый поцелуй блаженно повторится.

Мучила ли Ирину Одоевцеву совесть по поводу своего легкомысленного — как считала она, а по сути — жестокого и предательского поступка? Скорее всего, нет.

Натура одарённая, но неглубокая, она продолжала легко идти по жизни «на высоких гнутых каблучках», радуясь её щедрым дарам: новым поклонникам, нарядам, автомобилям. «Маленькая поэтесса с большим бантом» проживет без него ещё 32 года. После Г. Иванова у неё было ещё двое мужей, значительно моложе её, которых она пережила. И только одно её стихотворение даёт надежду считать, что минуты тоски и раскаяния всё-таки приходили и к ней:

Скользит слеза из-под усталых век,

звенят монеты на церковном блюде…

О чём бы ни молился человек,

он непременно молится о чуде.

Чтоб дважды два вдруг оказалось пять

и розами вдруг расцвела солома.

И чтоб к себе домой прийти опять,

хотя и нет ни у себя, ни дома.

Чтоб из-под холмика с могильною травой

ты вышел вдруг весёлый и живой.

Ирина Одоевцева на могиле мужа

Георгий Иванов умер в 1958 году и был похоронен в Йере на местном кладбище. Только через пять лет удалось собрать деньги на перезахоронение под Парижем, там, где покоится цвет русской эмиграции. 23 ноября 1963 года прах знаменитого русского поэта перенесли на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. На могиле поставлен крест из темно-серого гранита.

В ветвях олеандровых трель соловья.

Калитка захлопнулась с жалобным стуком.

Луна закатилась за тучи. А я

Кончаю земное хожденье по мукам,

Хожденье по мукам, что видел во сне,

с изгнаньем, любовью к тебе и грехами.

Но я не забыл, что обещано мне

Воскреснуть. Вернуться в Россию — стихами.

«Допустим, как поэт, я не умру», — писал Георгий Иванов с долей сомнения. Но сегодня сомнений уже нет — не умер, не умрёт, ибо «выиграл игру» в самом прямом смысле этих слов.