Эмиграция, иммиграция

Непредусмотренное предисловие

Откровенно говоря, я не собирался и не стремился уезжать из СССР или из России. Родственников заграницей (как писал в анкетах, и это была правда) у меня не было.

У Раи где-то в Израиле был дядя, уехавший туда ещё до революции, но связь с ним была давно потеряна.

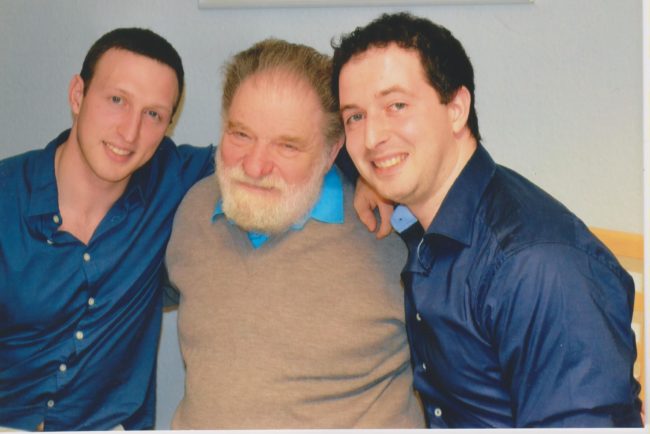

В 1990 году из Минска в Израиль уехала племянница (дочь моего брата Исаака) с семьёй и родителями мужа. В 1991 году за ними уехал мой брат с женой, а с ними наши родители и тётя Роза. В конце 1992 года я впервые в жизни выехал заграницу, и это был Израиль. Но и после этого никаких мыслей о возможном отъезде не было.

Я занимался своим делом. Дела шли нормально, можно даже сказать, хорошо. Бывали, конечно, перебои с оплатой, но я нашёл выход из положения: нашей группой по моему предложению были составлены многотомные детальные обзоры минерально-сырьевой базы территории Ленинградской (1992 г.), а потом и Новгородской (1993 г.) областей, — они были приняты в областях с энтузиазмом и оплачивались из областных бюджетов, — так что и в отношении регулярности выплаты жалования особых перебоев не было.

Мои отношения с советской властью были, можно сказать никакими: она нас не трогала, а мы на неё не обращали особого внимания. В науке мне особо никто не мешал, в коллективе у меня было прочное и достаточно высокое положение. Ни дачи, ни автомашины у нас никогда не было, а книги в те времена уже не являлись предметом роскоши или зависти, — так что терять нам особо было нечего.

О том, что с советской властью не всё благополучно, было понятно задолго до перестройки. Не говоря о многочисленных брошенных деревнях; о пашнях, заросших лесом; о чудовищной нищете, пьянстве и безразличии к жизненным условиям сельского населения, — было очевидно, что государственная машина не только пробуксовывает, но давно уже едет в никуда.

Из конкретных свидетельств этого вспоминается несколько запомнившихся эпизодов:

Генерал, и столик из карельской берёзы

Как-то возвращаюсь из очередной поездки в Пудож. Прихожу на вокзал в Петрозаводске и загодя сажусь в поезд. Вдруг слышу какой-то грохот из коридора. Выглядываю: по коридору парадным шагом, высоко вскидывая ноги и с грохотом опуская их на пол вагона, вышагивает прапорщик, а на вытянутых руках у него газетный столик из карельской берёзы. За ним спокойным шагом идёт высокий молодой человек в генеральских погонах. На вид этому генералу лет 25! Потом с тем же грохотом прапорщик проходит обратно, но уже без столика. Это был презент! Выглядываю в окно: на перроне стоит кучка полковников, по своей конфигурации напоминающих одетых в шинели пузатых тараканов, — это группа сопровождения! Понимаю — провожают какую-то московскую штучку, посетившую их с очередной инспекцией…

И ещё из армейских нравов

Мы едем на Кольский. Машина (ГАЗ-69) с прицепом — оба перегружены. Раз за разом лопаются рессоры. Хорошо, — водитель захватил запасные. Раз за разом меняем «листы». Но вот запас исчерпан. Пару раз удаётся добыть коренные листы за стандартную цену — две бутылки. Наконец приезжаем в Кандалакшу. Водитель сообщает, что полетел очередной лист. Выдаю ему сумму на две бутылки и отправляю на поиски. Проходят часа три-четыре. Появляется шофёр и сообщает, что теперь у нас с рессорами не будет проблем аж до самого Ленинграда. При этом он достаёт из карманов две профинансированные мной бутылки (?!!?)

Оказывается, он подъехал к военному складу. Там встретил какого-то старшину, который, на его счастье, оказался сотрудником этого склада, а тот попросил подвезти от магазина домой холодильник. После этого он завёл его в склад и предложил выбирать любые запчасти для автомашины. Вот он и забил прицеп рессорами (в сборе), крестовинами и другими остродефицитными деталями. Обратно, в Ленинград мы ехали уже без проблем.

Думаю, что у водителя ещё долго потом не было проблем с запасными частями.

Проблемы были у советской власти.

Гостиница в Медвежьегорске

В той же поездке. Мы добираемся до города Медвежьегорск. Подъезжаем к городской гостинице. Первое, что мы видим — привычное «Мест нет». Подхожу к дежурному администратору. Впереди меня стоит какой-то молодой человек с дамой. Оформляют номер. Он требует номер «с видом на озеро». От других предложений отказывается. В качестве «аргумента» протягивает дежурной красную книжечку с гербом СССР. Заглядываю через плечо: какой-то комитет Совмина. Дежурная пугается красной книжицы и выдаёт ключи от заветного номера. А мне тут же указывает на табличку. Трудно воспроизвести всё то, что я сказал этой бедной женщине. В ответ она грозит вызвать милиционера. Но потом, немного поостыв, выдаёт нам ключи от шестиместного номера. Конечно, мы рады и этому — была бы крыша над головой. Это власти на местах…

Несколько этюдов из моей деятельности в качестве куратора СЗПГО

Я уже писал о своей деятельности в качестве куратора «по геотектонике и геодинамике».

Система кураторов была достаточно давно внедрена в практику работы объединения (а до того — управления). Это была странная система: самому носителю этого звания она ничего, кроме хлопот, не давала — ни прибавки к зарплате, ни дополнительного времени, ничего. Разве что повышала его неофициальный статус в геологической среде. А вот хлопот этот статус носителю его приносил достаточно. В обязанности куратора входил просмотр, оценка и комментирование отчётов по его профилю, а также выполнение некоторых приватных поручений главного геолога Объединения. Иногда куратора приглашали на совещания при Руководстве, — когда это касалось специальных научных или околонаучных проблем. Мне, например, приходилось в массовом порядке просматривать геофизические отчёты. И хотя я понимал, что меня иногда втёмную используют во внутренних разборках между Генеральным директором и Главным геофизиком объединения или между тем же Главным геофизиком и начальниками некоторых экспедиций, но я старался вести себя корректно по отношению к конфликтующим сторонам, а главное, — к своим коллегам — геологам и геофизикам.

Впрочем, я понимал, что своей деятельностью в качестве куратора, я помогаю не только Главному геологу объединения В. В. Проскурякову в его нелёгкой работе, но по мере сил помогаю и коллегам — в повышении качества их продукции.

Кое-кто понимал эти мои мотивы и благодарил, кто-то обижался. Но это ведь жизнь…

Впрочем, бывали и более сложные обстоятельства. Вот некоторые из них я и хочу вспомнить.

Дамба

Однажды в комнату, в которой располагалась наша группа и в которой для меня при помощи шкафов было выделено некоторое подобие кабинета, постучался какой-то неизвестный посетитель.

Вошёл и на вопрос о Д. И. Гарбаре был препровождён в этот самый пресловутый «кабинет».

Представляясь (фамилии сейчас не упомню), он сказал, что направлен ко мне главным геологом СЗПГО тов. Проскуряковым.

На вопрос, чем я могу быть ему полезен, он достал какую-то бумагу и протянул её мне.

Первое, что бросилось в глаза, была широкая красная полоса в верхней части бумаги. В прошлом мне уже приводилось видеть такие бумаги — это были отношения из Ленинградского обкома КПСС или ВЛКСМ. Эта была из Обкома КПСС (!). В бумаге, адресованной Начальнику СЗПГО тов. Хрусталёву Н. Н., выражалась просьба оказать содействие подателю сего в вопросах геологических консультаций коллектива проектировщиков и строителей Ленинградской Дамбы.

На бумаге стояла надпись Н. Н. Хрусталёва: «Главному геологу СЗПГО тов. Проскурякову — оказать максимальное содействие». Ниже надпись Проскурякова: «Д. И. Гарбару, — прошу рассмотреть и дать необходимые консультации. Копию Заключения прошу предоставить мне». Итак, я оказался крайним.

Спросил, что от меня требуется? Оказалось, что им нужно заключение о геологических и, главное, сейсмических условиях Финского залива, и в частности, самой «Маркизовой лужи» («Марки́зова лу́жа — ироничное, фольклорное название Невской губы —

части Финского залива от устья Невы до острова Котлин, либо всего

Финского залива», Googl).

Преисполненный ответственности за выполнение столь важного поручения, я сказал, что для этого потребуется комплект космических снимков, которые в те поры были секретными, и в Первом отделе нашей экспедиции отсутствовали. Посетитель сказал, что эта задача вполне решаема, — с чем и отбыл восвояси. Действительно, через пару дней меня вызвали в Первый отдел и под расписку вручили конверт с космическими снимками.

Надо ли говорить о том, каково было качество этих первых снимков?! Но даже на них было видно, что поперёк Финского залива, в аккурат через остров Котлин проходит достаточно различимый линеамент, позволяющий предполагать, что он фиксирует некий разлом… Имеющаяся в нашем распоряжении (составленная Таней Лазаренковой ещё для Карты разломов Северо-Запада) карта эпи- и гипо-центров землетрясений Северо-Запада указывала, что в районе этого разлома неоднократно фиксировались землетрясения магнитудой в 2-3 балла по шкале Рихтера. Всё это я написал в Заключении, которое, вместе с присланными космическими снимками той же спецпочтой отправил адресату.

Копию Заключения передал в секретариат Главного геолога.

На этом моё участие в судьбе Ленинградской Дамбы на этой стадии закончилось.

Кронштадский футшток

Прошло пару лет. Строительство Дамбы было в полном разгаре. И вдруг очередной звонок: В. В. Проскуряков просит меня зайти. Захожу. Владимир Валентинович вертит в руках какую-то бумагу и говорит, что через пару дней в Географическом обществе состоится «узкое совещание по проблеме Кронштадского футштока», и он просит меня принять участие в этом совещании.

В назначенный день и час прихожу в известное здание в Гривцовом переулке.

В зале относительно немного народу. Среди собравшихся замечаю того самого человека, который приходил ко мне в связи со строительством Дамбы. Он тоже узнаёт меня. Садимся рядом. Пока народ собирается, я шёпотом спрашиваю его, как дела со строительством? Он отвечает, что оно идёт полным ходом. Ну, а как же с ответственностью за пренебрежение моими предостережениями? Он говорит, что Главный строитель уже «прикрылся от ответственности» — могильным камнем, а остальные, вероятно, к концу строительства последуют за ним… Потом он добавил фразу, которую я помню до сих пор: «Вы думаете, эта дамба от воды? Нет, эта Дамба от воров!». На мой недоуменный взгляд он разъяснил, что под прикрытием разговоров о наводнениях в Ленинграде списывалось и списывается неимоверное количество продуктов и других материальных ценностей. Вот теперь эта Дамба и должна уменьшить ожидаемый ущерб. Пока мы так переговаривались, в зал вошёл Борис Николаевич Делоне («Бори́с Никола́евич Делоне́, 15 марта 1890 года, Петербург — 17 июля 1980 года, Москва — русский и советский математик; альпинист. Член-корреспондент АН СССР с 1929 года. Сын математика Николая Делоне, отец физика Николая Делоне, дед поэта и правозащитника Вадима Делоне», Википедия), приехавший из Москвы в качестве председателя нашей комиссии. Представился и пригласил к совместной работе. Из выступления Б. Н. Делоне мы узнали, что вся триангуляционная система СССР, а с недавних пор и всего «демократического лагеря» привязана и базируется на данных, получаемых от Кронштадского футштока.

После вступительных слов и представлений участников было решено для начала съездить на место, где собственно, и находится этот пресловутый футшток, то есть в Кронштадт.

Поскольку Кронштадт в те поры считался режимным городом, нам было предложено оставить свои данные и ждать оформления разрешений на посещение. Это заняло несколько дней.

Наконец, разрешения получены. Мы собираемся всё у того же здания Географического общества и отправляемся в гавань. Оттуда катером нас доставляют в Кронштадт, где Комиссию ожидает представитель коменданта города в чине капитана второго ранга (подполковника).

Экскурсия начинается с центральной площади. Затем нам показывается здание гимназии, в которой по словам сопровождающего учился (и, между нами говоря, за слабую успеваемость «по латыни» был исключён) будущий светоч российской и советской науки академик Пётр Леонидович Капица. Потом нам показали ещё какие-то достопримечательности города. И, наконец, футшток! Вот что написано о нём в Википедии: «Кроншта́дтский футшто́к — футшток для измерения высоты уровня Балтийского моря, установленный на устое Синего моста через Обводный (Проводной) канал в Кронштадте. От нуля Кронштадтского футштока (в рамках Балтийской системы высот) на всей территории бывшего Советского Союза производятся измерения абсолютных высот. Кронштадтский футшток — один из старейших в глобальной сети уровневых постов Мирового океана. С 1707 года в Кронштадте действует футшточная служба. В 1840 году по предложению гидрографа Михаила Францевича Рейнеке, в течение 15 лет проводившего кропотливые измерения уровня моря, на каменном устое Синего моста через кронштадтский Обводный канал нанесена черта, соответствовавшая среднему уровню воды Финского залива по наблюдениям 1825–1839 годов. Многолетние позднейшие измерения подтвердили точность измерений М. Ф. Рейнеке, корректировка не потребовалась. В 1871–1904 годах астроном В. Е Фус из астрономической обсерватории в Кронштадте осуществил нивелирную связь нуля Кронштадтского футштока с марками на материке. В. Е. Фусу принадлежит большая заслуга в решении вопроса об основном нуле высот России. В 1886 году астроном-геодезист Ф. Ф. Витрам на месте нулевой метки вделал в камень медную пластину с горизонтальной чертой, которая и представляет нуль Кронштадтского футштока. В 1898 году в деревянной будке был установлен мареограф— автоматический прибор, постоянно регистрирующий уровень воды в колодце относительно нуля футштока. Чуть позже мареограф перенесли в небольшой павильон с глубоким колодцем[1]. Самописец мареографа фиксирует колебания моря, отмечая и отливы и наводнения. Постройка современного здания, в котором расположен мареограф, относится к советской эпохе. Мареограф полностью автоматизирован и его показания в реальном времени передаются по линиям связи. Тем не менее, в соответствии с традицией четырежды в сутки показания снимаются метеорологом вручную с бумажного самописца. В 1913 году заведующий инструментальной камерой Кронштадтского порта Х. Ф. Тонберг установил новую пластину с горизонтальной чертой, которая и служит до настоящего времени исходным пунктом всей нивелирной сети России. От нуля Кронштадтского футштока производятся измерения глубины Балтийского моря и абсолютных высот на всей территории России. Географические карты равняются на Кронштадтскую точку отсчёта».

И вот теперь, как нам сказал наш председатель, в связи с постройкой Дамбы судьба футштока оказалась под угрозой: Дамба должна была преградить доступ вод мирового океана и сделать показания футштока бессмысленными.

Надо сказать, что мысль о бессмысленности всего этого пришла мне в голову, как только я увидел, что каждые 15-30 минут по мосту, к опоре которого прикреплён этот самый футшток, проносится огромный трейлер, на котором находится огромный же катер — возможно, это торпедный катер (?). Под тяжестью проносящейся махины и сам мост, и все его опоры начинают ходить ходуном. Но, видимо, на «качество» отсчётов это не влияет.

Комиссия постояла у Синего моста, потом, тихо переговариваясь, вернулась на пристань.

Сходу решили заодно осмотреть и так называемые «марки» — места выноса Кронштадского футштока на материк.

Таких «марок должно было быть три. Уже не помню, где они должны были быть расположены. Помню только, что на месте одной из них мы обнаружили яму — здесь поработали строители, которым эта «марка» чем-то мешала; на месте второй «марки» оказалась тоже яма, залитая водой (впрочем, по словам проводника, сама «марка» находится в этой самой яме); третья «марка», слава Богу, оказалась в целости и сохранности. На нашего председателя страшно было смотреть.

На следующий день комиссия собралась в Гривцовом переулке. Было решено, что каждый её член напишет заключение по своему разделу и передаст его в распоряжение председателя. На том и разошлись. Мы с коллегами написали заключение по геологии и тектонике и передали его по инстанции. Копию я опять передал в секретариат Главного геолога. Какова дальнейшая судьба Кронштадского футштока не знаю. Но, судя по тому, что самолёты, ракеты и спутники летают и по большей части аккуратно приземляются, а корабли (в том числе и подводные) в большинстве случаев успешно возвращаются в места своего базирования, — судя по этому, триангуляционная система страны, основанная на показаниях Кронштадского футштока, стоит неколебимо.

Метро

Ленинградское метро, — наверное, незаживающая рана Ленинграда.

Вот что написано об этом в Википедии:

«В 1950 году под площадью Восстания останавливали плывун повышенным давлением.

В 1954 году методом рассольного замораживания ликвидировали последствия катастрофы при строительстве «Автово».

Из-за затопления тоннеля на «Пушкинской», в 1956-м, вход на станцию достраивали уже после торжественного пуска.

В 1958 году на пути тоннеля к «Чернышевской» оказался Ковенский размыв — древний рукав Невы.

Просадка грунта при строительстве станции «Невский проспект» в 60-е годы привела к сносу и последующей реконструкции нескольких зданий.

Между «Елизаровской» и «Ломоносовкой» во время строительства в тоннель прорвался плывун из смеси воды и песка…»

О просадке грунта при строительстве станции «Невский проспект» я помню: вода, вырвавшаяся из метро, залила Невский проспект в районе Гостиного двора. Одним из следствий этого было снесение здания на Перинной линии. Между прочим, в сносимом здании находилась и наша Ленинградская экспедиция, которую в этой связи перевели в помещение бывшего архива Французского банка (улица Герцена, дом 30).

Фасад здания на Перинной улице восстановили в виде портика, выходящего на Невский проспект.

Потом было ещё несколько происшествий, в том числе и известный прорыв 1974 года, по которому даже был поставлен фильм «Прорыв», основанный на реальных событиях.

Наша экспедиция принимала активное участие в ликвидации этого происшествия — буровики ЛКГЭ пробурили огромное количество скважин, в которые закачивался азот — для заморозки.

Но с проблемами Ленинградского метро мне, как куратору СЗПГО, пришлось столкнуться гораздо позже — после прорыва вод на перегоне «Лесная» — «Площадь Мужества». Это было для меня тем более актуально, что мы жили в районе станции метро Академическая, и проблема отсутствия транспорта возникала передо мной, как минимум, два раза в день — утром и вечером.

Однажды меня в очередной раз пригласил к себе Главный геолог СЗПГО и попросил принять участие в общегородской конференции по проблемам Ленинградского метро. То что конференция собралась в здании Горисполкома, в Мариинском дворце, подчёркивало придаваемое ей значение. Отправился. Представился. Был приглашён войти в зал.

Зал заседаний постепенно заполнялся. Среди присутствующих было достаточно много лиц, знакомых по предыдущим встречам. Наконец кто-то из руководителей объявил конференцию открытой. На трибуну вышел человек, представленный в качестве главного геолога Ленметростроя. Он долго, с демонстрацией карт, схем и таблиц рассказывал присутствующим о планах и реалиях его организации. Наконец он закончил. Вопросы.

Среди прочих задаю свои вопросы и я. Спрашиваю: есть ли у проектировщиков и строителей-проходчиков геологическая карта Ленинграда? Отвечает невнятно. Задаю следующий вопрос: а до каких глубин изучается геологическое строение территории Ленинграда? Отвечает — до уровня кровли кембрийских глин. Вопрос: а знают ли проектировщики что-нибудь о глубинном строении территории и о её тектонических особенностях? Ответ — это нам не требуется, — мы ведь ведём проходку в кембрийских глинах, которые сами по себе водонепроницаемы…

После окончания вопросов и ответов прошу слова. Конечно, собираясь на это совещание, я немного готовился. Но главным было то, что на протяжении многих лет наша экспедиция принимала участие в решении некоторых вопросов геологии Ленинграда (я уже писал о бурении скважин для заморозки грунтов). Были и другие работы, — в частности, мои коллеги, среди которых после окончания Горного института был и наш старший сын Леонид много лет составляли комплект карт так называемого Большого Ленинграда (я помню, как они жаловались на метростроевцев, которые отказывали им в доступе к тысячам пробуренных изыскателями скважин…).

Ну, и конечно, наши работы по тектонике — до и после составления Карты разломов предоставили мне массу материала. Пришлось в десятиминутном выступлении сказать и о том, что Ленинград расположен на стыке нескольких глыб в фундаменте; что по швам этих глыб и сейчас фиксируются подвижки; что именно на границах этих глыб отмечается нарушение сплошности кембрийских глин; что эти глины в массе пластичны и при наличии воды могут и сами по себе создавать угрозу, что к местам нарушения сплошности приурочены все водотоки в пределах Большого Ленинграда, что известные линзы песка-плывуна тоже контролируются тектоническими причинами, что… Время, отведённое мне, закончилось. На докладчика-метростроевца жалко было смотреть. Были и другие весьма интересные выступления. Конференция завершилась принятием резолюции о необходимости составления «полнокачественной» геологической основы. Мне было поручено составить Записку о проблемах и задачах глубинного изучения территории. С этим и разошлись. Доложил о виденном и слышанном Проскурякову. Он сказал, что надо определиться с финансированием. А пока просил меня набросать хотя бы тезисы. Набросал… Что было потом, не знаю. Боюсь, что ничего. Видимо, до очередного прорыва или провала.

Башня

В один прекрасный день раздаётся звонок. Опять звонит В. В. Проскуряков: «Давид Иосифович, зайди ко мне, пожалуйста». Спускаюсь со своего пятого этажа на его третий. Без лишних слов он показывает мне очередную бумагу, которая гласит, что какая-то высокая городская организация просит его прислать своего представителя для обсуждения перспектив строительства в Ленинграде небоскрёба. Где собираются строить, кто собирается строить, зачем, — не указано.

Просит сходить, поучаствовать. А потом проинформировать его. Соглашаюсь. Иду.

Не помню уже, где это было, но где-то в центре. Среди собравшихся много знакомых лиц, — я уже становлюсь завсегдатаем такого рода мероприятий.

По мере моего участия в них и мои выступления стали относительно стандартными. Убедившись в том, что авторы очередного проекта никоим образом не знакомы с геологическим строением территории, и её структурно-тектоническими особенностями, я сообщал им некоторые данные на этот счёт. Обычно это вводило авторов в ступор. Так было и на этот раз с проектировщиками небоскрёба. Правда, думаю, что мои предупреждения для них особого значения не имели, а очередные докладные записки клались под сукно.

Во всяком случае, недавно, уже в Германии я узнал из интернета об очередном проекте постройки небоскрёба в Санкт-Петербурге — пресловутой «Башни Газпрома». Я даже подписал некую интернет-петицию против этого. Боюсь, что она не окажет влияния ни на проектантов, ни на заказчиков, ибо нет предела человеческому тщеславию (и, конечно, человеческой некомпетентности).

«Одного из кураторов я слышу почти 8 часов ежедневно»

А вот один, очень коротенький рассказ из жизни куратора, переданный мне кем-то из заместителей Генерального директора нашего СЗПГО.

Надо сказать, что в этом качестве довольно долго пребывал Николай Николаевич Хрусталёв, человек почти двухметрового роста, мощного телосложения и достаточно сильного темперамента.

Его и в глаза, а больше за глаза, называли «генералом», и, видимо, ему это нравилось. Мои отношения с Н. Н. Хрусталёвым были достаточно отдалёнными: я старался не прибегать к нему, пользуясь своими отношениями с главным геологом, хотя иногда мы и встречались на каких-то совещаниях, на заседаниях научно-технического совета СЗПГО.

Руководство Объединения (в прошлом Управления) располагалось на третьем этаже. Наша экспедиция — на пятом. И надо же было так случиться, что окна нашей комнаты находились почти над окнами кабинета генерального директора. Телефонная связь в те поры работала неважно, и чтобы дозвониться до буровых отрядов, работавших на границе Вологодской и Архангельской областей (мы искали там трубки взрыва и алмазы), приходилось достаточно часто орать во всё горло. Если я иногда доставал до таких удалённых уголков, то уж третьего этажа мои вопли достигали точно. Видимо, это не всегда ему нравилось.

Однажды, когда тот, кто мне это рассказывал, предложил Хрусталёву посоветоваться с кураторами, тот ответил, что «одного из этих кураторов он слышит регулярно и почти 8 часов ежедневно». И, видимо, что-то добавил ещё…

Этим я и позволю себе закончить раздел о своём кураторстве.

Несколько «кураторских» слов в Заключение

Заканчивая этот раздел, я хотел бы возвратиться к т. н. «проблеме Дамбы».

Уже находясь в Германии, я узнал, что последние исследования, проведенные геологами и геохимиками в акватории Маркизовой лужи, показали многократное увеличение содержания вредных химических элементов в её «зарежимленной» части. Кроме того, изменение условий циркуляции вод в акватории привело к агрессивному размыву некоторых берегов залива. Случилось именно то, о чём мы предупреждали организаторов и проектировщиков этого бессмысленного строительства. Теперь остаётся только подождать, когда естественные тектонические процессы приведут к разрушению этого творения рук человеческих.

Божья мельница вертится. Правда, медленно. Но непрестанно и неуклонно.

P. S. Между прочим, насколько я знаю, по мнению специалистов основной составляющей так называемых «ленинградских наводнений» является, отнюдь, не пресловутая «нагонная волна», идущая со стороны Финского залива, а ветровая волна, останавливающая невские воды. Вот эти-то воды и выходят из берегов и затапливают низины города. Думаю, что это будет продолжаться, ибо останавливать ветер с Балтики Дамба не может, а люди ещё не научились…

«Человек с ружьём»

Через один или два сезона, видимо, под влиянием моих рассказов о встречах в поле (и не только с дикими зверями, но и, что гораздо опаснее, с двуногими) папа купил в Минске охотничье ружьё и, оформив моё членство в Обществе охотников и рыболовов БССР, привёз мне всё это плюс патронташ в качестве подарка.

Ружьё было марки ИЖ-58, двустволка-бескурковка, калибр 16.

Я был очень горд приобретением. Покупал патроны, учился разбирать и собирать оружие, В зимнее время ружьё в разобранном виде, в брезентовом футляре, сначала висело на стене, а по мере взросления сыновей и проявления ими хотя и слабого, но естественного интереса к оружию, из соображений безопасности перекочевало на антресоли.

Первые время я регулярно брал ружьё в поле и мужественно таскал его в маршруты.

С душевным облегчением должен сказать, что крови ни на мне, ни на ружье почти не было. Только один раз ночью, возвращаясь из маршрута, я с перепугу выстрелил по вылетевшей из кустов птице. И надо же было такому случиться, — попал. Оказалось, что это сова. Уже в этот же вечер мне было показано, что я совершил грех, — именно тогда нас и обстреляли в овсах, приняв за медведей. Слава Б-гу, дело обошлось этим. Но больше из ружья я не стрелял. Тем не менее, с ружьём связано несколько острых переживаний.

О первом я рассказал выше

Второе, — это поход на охоту за тетеревами. Дело было в Новгородчине. Я приехал на одну из скважин для описания керна и проведения откачек. Старший буровой мастер, уже упомянутый Павел Иванович Касимов — человек огромного роста и крупного телосложения, увидав у меня ружье и, видимо, решив наладить со мной отношения (как-никак от проставляемых мной категорий по буримости зависела зарплата бригады…), пригласил меня пойти на тетеревиный ток. Отказаться было неудобно. Рано утром, ещё в темноте, Павел Иванович разбудил меня. Мы быстро собрались и пошли. Было весьма морозно. С нами были лыжи, а на поясе Павла Ивановича висело несколько тетеревиных чучел, взятых им у хозяина избы, в которой квартировала бригада. Пришли. Нашли заранее приготовленный шалаш. Павел Иванович развесил на ближайшей рябине принесенные чучела (он называл их «чучалки»). Забрались в шалаш и стали ждать. Недосып, тёплый полушубок, темнота и кромешная тишина привели к естественному следствию, — я задремал. Проснулся от толчка в бок. Мой проводник шёпотом сказал, что тетерева прилетели и указал на рябину. Действительно, там виднелось несколько тёмных пятен. Прицелился в самое крупное пятно и… выстрелил. Птицы с шумом взлетели и улетели невесть куда. Павел Иванович выскочил из шалаша. Вылез и я. Думаю, что подобного монолога эти кусты не слышали никогда. Оказывается, я расстрелял одну из «чучалок» — да так, что от неё остались только клочья. Охота была закончена. Не знаю, как П. И. разобрался с хозяином, но на меня он ещё долгое время смотрел весьма недоброжелательно. И никогда больше ни на охоту, ни на рыбалку (которую он тоже уважал) не приглашал, хотя отношения наши со временем стали вполне дружескими.

Третий раз проблема с ружьём возникла в ходе операции «по спасению» Лёшиной бригады, о которой я уже писал. Мы с Лерой Куксовской и геофизиками шли вдоль реки Ивинка по направлению к деревне Ладва. На плече у меня висело ружьё. Вдруг один из рабочих, Саня Мосин (фамилия вполне «ружейная), — человек с некоторым уголовным прошлым (и как выяснилось впоследствии, и будущим) подскочил ко мне, схватил ружьё и, быстро выстрелил по плывущей утке. Эффект был неожиданным: из ствола вылетел пыж и раздался негромкий хлопок. Саня, ведь, не знал, что, опасаясь попадания в стволы влаги, я затыкал их двумя связанными кручёной ниткой пыжами. Слава Б-гу, ижевская сталь оказалась прочной, и ствол не разорвало. Разорвало Санину глотку, — такого мата я давно (а Лера, возможно, никогда) не слышал. Утки, видимо, тоже не были с этим знакомы и поднявшись на крыло, неспешно улетели.

Четвёртая история связана не столько со мной, сколько с моим ружьём. Дело было так: к нам в Пудож с очередной инспекцией приехала комиссия во главе с главным инженером экспедиции Владимиром Александровичем Худокормовым. Володя остановился у меня и, увидав висевшее на стене в чехле ружьё, воспылал желанием поохотиться. Сколько мы с нашим завхозом Степаном Александровичем Коптюховым ни говорили, что ещё не сезон, что на реке бдит рыбнадзор, — В. А. ничего не хотел слышать. Слово гостя (да ещё и начальственного гостя), — закон. Коптюхов снарядил лодку, снасти, В. А. взял моё ружьё, и они отправились. Надо ли говорить, что финал этой «охоты» был вполне предсказуем: чужой, без документов, с чужим ружьём, вне сезона, — конечно, они сразу же были остановлены и, хотя ни дичи, ни даже следов пороха не было обнаружено, но ружьё было конфисковано…

Гость извинился и, составив акт о благополучном положении дел с техникой в партии, уехал восвояси. А я остался без ружья, зато с перспективой штрафа за передачу оружия третьему лицу, и прочими проблемами. Пудож — город маленький. И скоро об аресте ружья «у геологов» стало известно «широкой общественности».

Пришлось прибегнуть к уже имевшимся связям, выпить достаточно большое количество водки на очередной рыбалке с начальниками соответствующих служб, — чтобы ружьё опять вернулось в чехол и на стенку.

Пятая, и последняя история произошла уже в Ленинграде. В один, как мы думали, прекрасный вечер в дверь нашей квартиры позвонили. На пороге стоял лейтенант милиции, который представился в качестве участкового нашего района. Вошёл и сходу сообщил, что по его данным (?!) я являюсь владельцем охотничьего ружья. Хотя я числился членом Белорусского охотничьего общества и в Ленинграде нигде не состоял, но, оказывается, око государево бдит.

Я не стал упираться и признался, что, действительно, владею поименованным оружием. Милиционер попросил его показать. Приставив, лестницу, я полез на антресоли и достал чехол с разобранным ружьём. Но оказалось, что этого недостаточно, — согласно новому предписанию, ружьё должно было храниться в металлическом шкафу, закрытом на замок. Ни требуемого шкафа, ни замка в нашей квартире не было обнаружено, о чём и был составлен соответствующий акт. Этим актом мне было вменено явится в Райисполком в какую-то комнату. Там на меня наложили административное взыскание и штраф в размере, кажется, 10 рублей. Все мои ламентации о том, что новое постановление до моего сведения тем же участковым не было своевременно доведено, во внимание принято не было, ибо «незнание закона не отменяет ответственности за его нарушение». С тем и отправился в ближайшую сберегательную кассу, где и выложил свои пречистые 10 рублей.

А, вернувшись домой, твёрдо решил от греха подальше продать ружьё, что и сделал в ближайшем ружейном магазине. Тем более, что до отъезда оставалось не так уж много времени. А для самозащиты у меня ещё с полевых времён оставалась ракетница.

Перестройка, перестройка

Мы с Раей, как и многие наши друзья, с интересом и симпатией следили за теми преобразованиями, которые происходили в стране. Правда, пугал разгул антисемитизма, имевший место в Ленинграде. Боялись не за себя, а за детей и внуков.

Поэтому, когда старший сын, Леонид сказал, что они с Ренатой собираются за рубеж — особо возражать было нечего. Ведь это я сам, когда на стенах дома, в котором они жили, стали регулярно появляться антисемитские угрожающие надписи, я сам принёс ему ракетницу и запас ракет и сказал, чтобы в случае чего стрелял в потолок коридора, — нет ничего страшней рикошетирующей ракеты, идущей по стенам и потолку…

Но от погромов ракетницей не защитишься, и когда Лёня сказал, что они решили уехать в Германию, — мы не стали возражать. Это был выход, — не запирать же дверь на ночь ломом и не держать же наготове ракетницу.

Потом, примерно, через полгода уехал и младший сын Женя с женой Леной и маленькой Анечкой.

И тут началось: гостевую визу в Германию в консульстве выдавали только на три месяца. И когда Рая возвращалась из гостей (а она к тому времени уже была на пенсии), то все разговоры велись только о том, что «сказал Веня» (старший внук), что «сказал Саша» (младший внук), что «сказала Анечка» (на то время единственная внучка, жившая в Германии). И так по кругу. Когда бы я ни возвращался домой с работы, — я заставал Раю в одной и той же позе: она сидела в кресле-качалке и безразличным взглядом упиралась в экран телевизора (даже тогда, когда он не светился)…

И опять разговоры о Лёне и Ренате, о Жене и Лене, о Вене, Саше, Анечке, Сашеньке.

И я подумал: пусть я не самый лучший муж на свете; но ведь и не самый худший. И я не могу ради своих интересов и грядущих научных успехов жертвовать жизнью жены.

«На крыло»

Дорогие птицы, прокурлыкав,

Улетают в дальние края.

Трудно в мире жить без птичьих кликов.

Видно, «на крыло» и нам пора.

- Санкт — Петербург.

Последней каплей был следующий случай:

Как-то вечером возвращаюсь я с работы. Выхожу из метро на станции «Проспект науки». Уже достаточно темно. У выхода какой-то парень продаёт не то газеты, не то листовки. Слышу, как он объявляет: «Последняя речь академика Сахарова». Подхожу. Впереди меня какой-то невысокого роста гражданин. И вдруг слышу, как он, обращаясь, якобы, к парню, но так, чтобы слышали все вокруг, говорит: «Говно твой Сахаров!». Я не выдерживаю и хватаю его за плечо: «Почему это говно?» Он, не оборачиваясь и не глядя на меня, бросает: «А ты молчи, жидовская морда!». Я понимаю, что для него «жидовская морда» — просто ругательство — фигура речи. Но я хватаю его за рукав и кричу: «пошли в участок!». Он спокойно поворачивается ко мне и издевательски говорит: «Пошли, там тебе объяснят». И тут я не только узнаю в нём какого-то деятеля из Обкома профсоюзов работников геологоразведки (он как-то приходил к нам на собрание и даже сидел в президиуме), но и понимаю, — по сути, он прав, — в милиции сидят социально близкие ему, а не мне. И я не хочу жить в такой стране. Не хочу.

Не читается и не пишется (Ночное)

Не читается, и не пишется, –

На душе ни покоя, ни ясности…

И тревожное что-то слышится

В обстановке всеобщей гласности

1993.Санкт — Петербург

Наступил 1995 год. Пятнадцатого марта, в день своего рождения (а в этот день мне исполнялось 60 лет) я, как обычно, пришёл на работу к себе в Главное здание.

Мой юбилейный флешмоб

Конечно, я понимал, что будут поздравления, подарки…

Но того, что меня ждёт, я не ожидал.

Вхожу. Весь коллектив в сборе. У всех очень серьёзные лица. Вперёд выходит, кажется, Татьяна Лазаренкова (тогда она была самой младшей и самой отвязной в нашем коллективе) и от имени собравшихся произносит короткую приветственно-поздравительную речь. Затем она же вручает мне большую коробку, завязанную бантом. Долго раскрываю коробку, в ней находится следующая… И так до последней маленькой коробочки, в которой лежат чёрного цвета «домашние» трусы с нашитой на них металлической табличкой и монограммой.

Коллектив замер, ожидая моей реакции. Надо держать фасон. Церемонно благодарю коллег и прилюдно надеваю трусы поверх брюк. После этого при онемевшей публике выхожу в коридор и степенно прогуливаюсь по нему из конца в конец и обратно.

Если кто-нибудь думает, что это произвело фурор в массах, то он ошибается: встреченные или не заметили моего наряда, или не придали этому особого значения — наш народ ничем не удивишь. Только немцы, арендовавшие на нашем этаже пару комнат для своей лаборатории, стояли, разинув рты. Но это ведь немцы. Что с них возьмёшь.

Потом, через несколько дней в экспедиции, уже на 13-й линии Васильевского острова был банкет, на который из Германии прилетел наш старший сын Леонид. На банкет пришло около 60 человек, в том числе и почти все бывшие руководители нашей экспедиции, включая и Сергея Арасентьевича Голубева, который, между прочим, подарил мне по этому поводу прекрасный американский горный компас в футляре (я берегу его по сей день). От Всесоюзного института техники разведки был поднесен фирменный геологический молоток, а от имени руководства Геологического объединения — тоже миниатюрный геологический молоток со вставленным в рукоятку шариковым наконечником (ручку-молоток в единственном экземляре изготовил наш умелец Сергей Головизнин). Руководство экспедиции вручило мне специально присланный из Министерства геологии и охраны недр России нагрудный знак «Отличника разведки и охраны недр» и документ о награждении им.

Было сказано много хороших слов в мой адрес и подарено много других подарков.

А когда через несколько месяцев мы приехали с очередным визитом в Финляндию, в мою честь от имени финских коллег был дан замечательный ужин в ресторане одной из загородных гостиниц и были подарены часы с циферблатом, выполненным из диабаза в рамке из карельской берёзы. Впрочем, об этом я уже писал.

Подготовка к отъезду

Я не стану говорить о том, как мы добивались разрешения для переезда на «постоянное место жительства» (это называлось так, а в виде аббревиатуры — ПМЖ), как простаивали дни перед входом в немецкое консульство, как заполняли кучу бумаг и отвечали на кучу вопросов, — это многократно и с разной степенью объективности описывалось другими.

Неожиданно спокойно и относительно просто происходило расставание на работе. Начальство знало о моём решении, и даже, думаю, соглашалось с ним. Я боялся, что проблемы возникнут тогда, когда дело дойдёт до Первого отдела. Но и там всё прошло спокойно, — с меня сняли форму допуска к закрытым материалам и подписали обходной. Ещё лучше обошлись мои начальники, — мне даже дали бумаги, в которых сообщалось, что я могу представительствовать от лица администрации в переговорах о дальнейших контактах между экспедицией и заинтересованными немецкими организациями. Такую же бумагу я получил от руководства Геофизической экспедиции. Эти бумаги лежат у меня до сих пор. Я ни разу ими не воспользовался. Думаю, что причиной такого ко мне отношения были не мои личные качества и не мои отношения с руководством (хотя в те поры я уже был ВИП-персоной нашей организации), а, скорее, времена тех 90-х годов, когда всё менялось.

Все уже круг друзей…

Все уже круг друзей, все тяжелей бокал… , —

Мир в круг сужается, а круг стремится в точку…

И кажется, что близится финал…

И нету сил бороться в одиночку…

- Санкт — Петербург.

Итак, после положенного мне двухмесячного отпуска (за остальные неиспользованные отпуска я взял деньгами, которые тоже были ой как нужны), я написал заявление, и с 14.06. 1996 года был уволен из ЛКГЭ СЗПГО «по собственному желанию в связи с уходом на пенсию». За спиной осталось более 37 лет работы… И 61 год жизни.

Я наг и бос

«День Давида»

Я наг и бос, — ободран до кости,

Теряю все: друзей, страну, науку.

Что ждать еще мне, Господи? Прости

И помоги мне пережить разлуку.

Я нищ и духом пал, –

О, Господи, прости!

Где Зло и где Добро?

И мне куда брести?

Я духом слаб, безумен я, –

Не держат ноги и плывет земля.

Скажи, скажи, куда идти?

Прости мне, Господи, прости!

Я нищ и гол, — ободран до кости.

Теряю все: друзей, страну, науку.

Прости мне, Господи, помилуй и спаси,

И помоги мне пережить разлуку.

- Санкт — Петербург.

Но, кроме внешних обстоятельств, были ещё обстоятельства «внутренние»: надо было расстаться со всеми и всем, к кому и к чему привык, — с друзьями, со связями, с укладом, с привычками, с книгами. Вот с книг и начну.

Книги, книги…

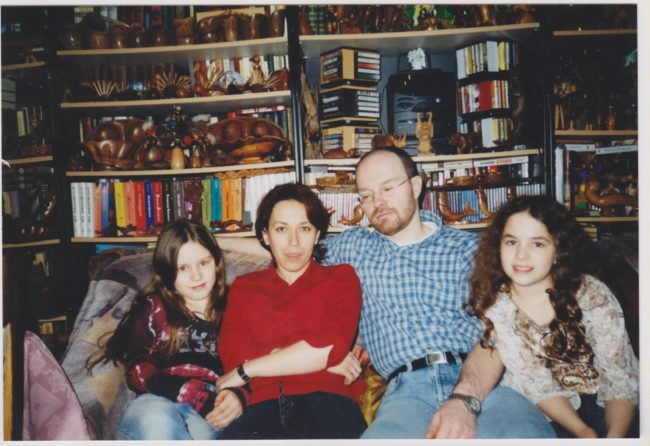

Ещё со времён моего детства и студенчества книги были (и посейчас остаются) самой большой ценностью в нашей семье. Сначала с папой, а потом и сам я собирал нашу библиотеку. Папа пересылал мне из Минска получаемые им подписные издания. И даже прислал мне из Минска контейнер со стеллажами (в разобранном виде) для размещения книг. После переезда в Ленинград я продолжал и там подписываться на новые издания. Будучи постоянным посетителем магазинов «Дом книги», «Иностранная литература», «Военная книга», «Лавка писателей», «Академкнига», Театрального книжного магазина, книжных киосков ЛГУ и ЛГИ, различных букинистических магазинов, я собрал довольно большую библиотеку. Общее количество книг в ней превышало 20 тысяч. Кроме того, у меня была ещё геологическая библиотека, в которой насчитывалось около 8 тысяч книг. Квартира была набита книгами. И вот с ними надо было расстаться.

Проще всего оказалось с подписными изданиями. При помощи родных и знакомых мы переправили почти все подписные издания (за исключением академического собрания сочинений А. С. Пушкина, девятитомника А. И. Герцена и десятитомника М. Е. Салтыкова-Щедрина) нашим сыновьям. А они уже разделили подписки между собой.

С остальными книгами мы поступили так: небольшую часть (она заняла полтора из двух положеных нам контейнеров) приготовили для отправки в Германию. Остальные начали раздавать друзьям и знакомым. Обычно это происходило так: приезжал тот или иной знакомый или сотрудник, отбирал интересующие его книги; мы выпивали бутылку водки, закусывая приготовленными Раей бутербродами (она научилась «строгать» их быстро-быстро); потом книги укладывались в привезенную им тару (если у него не было таковой, то я давал ему один из многочисленных, накопленных за десятилетия полевой жизни, рюкзаков), после чего он отбывал по месту своего жительства. Назавтра повторялось то же самое с другим сотрудником или знакомым. Рая даже предположила, что к концу раздачи книг я сопьюсь. Этого, к счастью, не случилось. Примерно так же расстались мы и с телевизором, проигрывателем, пластинками и другими принадлежностями культуры. Оставшиеся не разобранными книги забрала какая-то библиотека (кажется, музыкального училища при Ленинградской консерватории) — нам её сосватали какие-то знакомые.

Свою геологическую библиотеку я практически целиком (за исключением небольшого количества книг, подаренных мне В. Е. Хаином, Э. А. Левковым и некоторыми другими коллегами) передал в свою Группу. Там поначалу для них была выделена отдельная комната, на которой одно время даже висела табличка «Библиотека имени Д. И. Гарбара». Но потом, как мне писали, при передаче помещений в аренду разным коммерческим организациям, книги куда-то подевали. Надеюсь, не в подвал, как это сделали с одной из старейших и уникальнейших геологических библиотек региона — Геологической библиотекой СЗПГО.

Чрезвычайное происшествие, или как «бабка ворожит»

При разборе книг со мной произошло чрезвычайное происшествие, чуть было не закончившееся трагедией. Разбирая и готовя к отправке свою геологическую библиотеку, я встал на один из наших стульев, чтобы достать книги с верхних полок.

Стул, у которого из спинки кверху торчали два острия — продолжения опоры спинки, — подо мной рассыпался. И я сверзился вниз, попав рёбрами на одну из торчащих опор, а глазом на вторую. Не могу передать той чудовищной боли, которую я испытал при падении. Некоторое время я не мог дышать, и Рая решила, что я потерял сознание. Потом немного притерпелся к боли в рёбрах, и тут мы заметили, что правый глаз ничего не видит. Не помню, каким образом я добрался до травмпункта. Там меня осмотрели, сделали рентген, и врач сказала, что мне «бабка ворожит», — у меня не оказалось ни одного поломанного ребра — только сильнейшее внутрирёберное кровоизлияние — гематома. То же и с глазом — ушиб, гематома, но зрачок цел. Повезло. С тех пор, я ни при каких условиях не пользуюсь стульями с торчащими деталями.

Сборы, прощания

Вот в таком состоянии мы продолжили дальнейшие сборы.

Кроме книг, с собой решили взять самый минимум вещей (да и места в контейнерах почти не оставалось). Среди этого минимума оказался ковёр, который нам подарили ещё на свадьбу, и швейная машина Раи, пара сервизов, подаренных нам за нашу жизнь, и кое-что из посуды. Одежды и было мало, да и взяли мы самый минимум.

Впрочем, два положенных нам контейнера оказались заполненными доверху.

Потом была целая процедура с таможней, с отправкой контейнеров…

Эта достаточно малоприятная процедура скрашивалась несколькими забавными эпизодами.

Для отправки музыкальных кассет и диссертационных материалов (а мне хотелось их иметь с собой) надо было пройти таможенную проверку где-то на Васильевском острове. Оставляя в стороне многочасовое ожидание, сама встреча с таможенником прошла легко и просто. Узнав о том, что я доктор наук (среди материалов было несколько экземпляров автореферата докторской диссертации), он проникся каким-то уважением и без особых проволочек пропустил все материалы, опечатав пакет своей печатью. В аэропорту этого оказалось достаточно.

Иначе было с отправкой контейнеров с книгами. Их содержимое проверяли поштучно и долго. Но не пропустили только Англо-русский словарь под редакцией О. Ю. Шмидта. Почему? Я не спрашивал. Зато упаковка и отправка двух контейнеров стоила почти всех наших накоплений…

Когда через год сыновья получали и разгружали эти контейнеры, хаузмастер дома, в который мы заселялись, спросил: и это всё книги? На что старший сын Леонид ответил: Да книги, и половину из них написал отец (!). Немца это не удивило — чего не случается с этими русскими…

Параллельно проходили прощальные встречи с остававшимися немногочисленными друзьями и коллегами (и Раиными, и моими).

Лучше всего, как мне кажется, это время и это состояние отражено в стихах:

На душе тоска и тревога

На душе тоска и тревога,

В голове разброд и бедлам,

Впереди неясная дорога,

Позади ненужный хлам.

Сердце к сердцу уже не прижмется.

Что не спето, — не спето вовек.

Что надорвано, — разорвется.

Обреченно живет человек.

- Санкт — Петербург

Надпись на стекле

«День Давида»

Надпись на стекле гласит: «Не прислоняться!»

Стой, держись, нагрузки не страшись.

Вес держи, не вздумай уклоняться,

Все стерпи, что дарит Жизнь.

Надпись на стекле гласит: «Не прислоняться!»

Но земля уходит из-под ног.

Надо устоять, не потеряться, –

Кто там знает, что пошлет нам Бог?

- Санкт — Петербург

Из разного:

«Не суй свой нос…»

В этой главке я хочу рассказать о нескольких своих контактах с, так называемыми, «деклассированными» элементами и некоторых, с позволения сказать, приключениях, о которых вспомнилось уже после написания основного корпуса воспоминаний.

Контакты эти и приключения произошли в разное время, и, начинаясь с комедии (или в лучшем случае, фарса), вполне могли перерасти, как это часто бывает, в полноценную трагедию, — по крайней мере, для меня.

Первый случай произошёл в Ленинграде в начале нашей семейной жизни. Я уже поступил в заочную аспирантуру. По семейному распорядку я должен был после работы мчаться на Малую Охту, чтобы успеть забрать из детского садика Лёню, ибо Рая при всём желании туда после работы не успевала. Надо сказать, что дорога из центра города на Малую Охту была неблизкой. Трамвай с пересадками шёл туда что-то около часа, и я, если удавалось сесть, с удовольствием погружался в приятную дремоту. Самое главное — не проспать нужной остановки, чтобы перейти с трамвая на трамвай. На этот раз я всё-таки проспал и спохватился, когда, проехав через Большой Охтенский мост, трамвай завернул не направо — на Малую Охту, а налево — на Большую. Спохватившись, я выскочил на первой же остановке и стал ждать трамвая, идущего в нужном мне направлении.

Было это в конце ноября или в начале декабря. Темнело. Перед этим прошёл снег, и снегоуборочные машины успели, расчистив проезжую часть, нагромоздить его у тротуаров, образовав вдоль них невысокие снежные брустверы. В ожидании трамвая, народ толпился за этими брустверами. Я присоединился к толпе ожидающих.

Вдруг толпа несколько оживилась: оказывается откуда-то в неё вписался несколько подвыпивший мужичок, вступивший в активное «общение» с окружающими. Вначале это был обычный трёп. Но постепенно, то ли под воздействием выпитого, то ли от огорчения, что никто не откликается, он перешёл к более активным действиям: стал приставать к пожилым людям, выражаться матом…

Я уже писал, что, воспитанный в среде буровиков и горнорабочих, с большим уважением отношусь к ненормативной лексике, но здесь ничего подобного не было — просто сквернословие — банальный мат. Этого я не люблю. Особенно, когда это относится к пожилым людям и женщинам, — а именно они-то и составляли основную массу ожидавших.

Вот и на этот раз, — то ли моё пионер-комсомольское прошлое, то ли просто чёрт дернул, — но я обратился к пьяненькому буяну с предложением угомониться и отстать от людей.

А ему только этого и надо было: весь свой задор он тут же обратил на меня. Сначала объектом его внимания был мой портфель, потом бородка, потом… Потом, не слыша от меня ответов, он вдруг потянулся к моему горлу, норовя ухватить меня за шарф. Это было уже лишним: я очень не люблю, когда, нарушают «моё личное пространство».

Отработанным на уроках самбо движением я приподнял тянущуюся ко мне руку и толкнул этого типа под подбородок. Именно толкнул, а не ударил. От неожиданности он сделал шаг назад, споткнулся о снежный бруствер и спиной грохнулся на мостовую.

Надо же было так случиться, что в это время мимо промчался какой-то большегрузный автомобиль. Он переехал шапку упавшего, и чуть было не наехал на него самого.

Мой оппонент мгновенно протрезвел, вскочил на ноги и, подобрав свалившуюся шапку, с криком: «Он хотел меня убить!» бросился ко мне.

Странным образом в толпе тут же нашлись «свидетели». Меня окружили, схватили за руки. Не знаю, чем бы всё это кончилось, если бы в толпе не оказался некто в штатском, но со свистком и удостоверением…

Он тут же вытащил свисток и засвистел, вызывая милицию. Через некоторое время появился милиционер. Человек в штатском как-то незаметно испарился, а местная публика стала с жаром объяснять милиционеру всю мою вину. Поскольку объяснения были не очень членораздельны, милиционер решил отвести нас в ближайшее отделение милиции — «для выяснения». Он взял меня под руку. С другой стороны мою руку держал «пострадавший». Спереди, сзади и с боков шли сочувствующие «пострадавшему». Впрочем, по мере продвижения к отделению толпа стала заметно редеть. Вдруг я почувствовал, что и пострадавший, отпустил мою руку и тоже намеревается исчезнуть. Тогда уже я ухватил его за руку. Так втроём с милиционером и «пострадавшим» мы и вошли в помещение райотдела милиции. Наш милиционер, который на месте происшествия не присутствовал и сам ничего не видел, доложил, что привёл двоих скандалистов. Дежурный, предложил нам предъявить документы. Я достал свой аспирантский (!) билет. Видимо это, а также моё трезвое состояние, членораздельная речь и пресловутый портфель произвели на дежурного благоприятное впечатление. Мой оппонент же, наоборот, не смог ничего сказать, ибо язык его опять стал заплетаться, — в совокупности это сыграло против него, и по указанию дежурного он был препровождён в «обезьянник». Мне было сказано, что я свободен, и вместе с доставившим нас в участок милиционером мы вышли наружу. Последнее, что я услыхал, был недоуменный вопрос «потерпевшего», обращённый ко мне: «А ты куда?». Я ответил: «Домой» и закрыл дверь. Потом спросил у милиционера: а куда подевалась вся сопровождавшая нас публика? Он со смехом ответил, что это всё, как и «потерпевший», завсегдатаи ближайшего шалмана и по отношению к милицейскому участку у них просто идиосинкразия. На этом мы с ним и расстались.

Я вернулся на остановку, дождался нужного мне трамвая и с большим опозданием приехал за Лёней, где от воспитательницы выслушал очередную лекцию о нерадивых родителях, забытых детях, и бедных воспитателях, вынужденных сидеть сверхурочно и бесплатно.

Самое смешное было назавтра, когда я пришёл на работу и рассказал коллегам о случившемся. Каждый из моих слушателей отреагировал по-своему. А когда я спросил, поверили ли бы они, если бы им сказали, что Гарбар в драке убил человека, — честный и чистый до невозможности Марк Герштейн ответил, что он бы уточнил: не был ли Давид пьян? Это, конечно, усугубило бы возможные подозрения.Впрочем, и без того я был на волоске от статьи «о превышении необходимой самообороны»…

Второй из запомнившихся случаев произошёл в селе Девятины Вытегорского района.

Здесь базировалась одна из партий нашей экспедиции и находилось большое кернохранилище. Не помню уже, по какой надобности мы с главным геологом экспедиции Николаем Васильевичем Тюшовым и моей коллегой, местным геологом Тамарой Александровой приехали поработать с керном. Пока просматривали керн, описывали его и опробовали, всё было нормально, — как обычно. Но наступило время обеда, и Тамара посоветовала пойти в местную рабочую столовую. Спустились к шлюзу, где была расположена столовая, вошли, что-то выбрали и уселись за одним из столиков. Вдруг раздался какой-то шум, скрип тормозов, крики, команды. Тамара, знакомая с местными порядками, объяснила, что это в столовую привезли заключённых, работавших на ремонте этого участка Беломоро-Балтийского канала.

Прошло ещё несколько минут, и в столовую ввалилась толпа заключённых. Шум, гам… Наконец угомонились. И вдруг к нашему столу подошёл какой-то зек (заключённый) и обратился к Тюшову: «Дед, дай закурить». Тюшов ответил, что не курит. Но я видел, как он напрягся. Зек не отставал. Он стал что-то требовать, угрожать… Ситуация становилась напряжённой. Тут я не выдержал и посоветовал этому типу отстать и убираться восвояси. Это, видимо, ему понравилось. Он отошёл. Уселся за соседний столик, вынул заточку и, поигрывая ею под столом, — так чтобы не видели конвоиры, но видели мы, сообщил, что вот со мной-то он и поговорит по выходе из столовой. Не могу сказать, чтобы это прибавило мне аппетита. Когда мы отобедали, мои коллеги, видимо, решив, что это защитит, взяли меня под руки (на самом деле, они только лишили меня маневренности). Так под руки мы и вышли. Наш «клиент» пристроился сзади. Я уже «ощущал», как заточка входит мне между лопаток. Но тут случилось непредвиденное: к столовой прибыла очередная группа заключённых и кавалькада автомашин разделила нас с «клиентом. Высыпавшая из машин толпа и вообще поглотила его. А мы, мысленно благодаря Б-га и случай, благополучно вышли из этой круговерти. Спина у меня была мокрой. Лицо Н. В. Тюшова было белее мела. На Тамару я не успел взглянуть. Думаю, что и у неё отлегло от души.

Третий случай был опять в Ленинграде. Я возвращался с работы. Это было ещё до прорыва плывуна на Площади мужества, и можно было прямо от Московского вокзала добраться до нашей станции Академическая. Вошёл в вагон. Народу полно. Сесть негде. Пристроился у стены, рядом с сидячими местами. Рядом со мной стоит какой-то затруханный мужичок, и всё время канючит, обращаясь к сидящему на скамейке, видимо, старшему товарищу. Беседуют (ботают), в основном, по фене. По стилю разговора начинаю понимать, что они недавно «откинулись с зоны». Станция за станцией, а канюченье не прекращается.

И тут меня дёрнуло, — вмешался — попросил сидящего дать уже канючащему то, что он просит. Тот и бровью не повёл в ответ.

Вот и Академическая. Выхожу. Иду к эскалатору и вижу, что сзади меня стоит тот самый сидевший на скамье «авторитет». Видимо, он специально пристроился за мной. Где-то на середине эскалатора он тихонько толкнул меня в спину, а когда я обернулся, показал мне из рукава финку и тихо посоветовал: «не суй свой нос…». По сути, он был прав…

Скандал вокруг «Айны»

Я уже писал, что благодаря посредничеству начальника Карельской экспедиции Михаила Александровича Десяткова, в большинство своих приездов в Петрозаводск я заселялся в «главную» гостиницу города под названием «Карелия». Бывал я там часто и подолгу, и стал своего рода постоянным уважаемым заселенцем — настолько, что когда это было возможно (вне совещаний, конференций и других местных событийных мероприятий), мне даже предоставляли пустующий «обкомовский» номер (правда, с условием покинуть его по первому требованию). Степень моей «известности в узких кругах» гостиничного персонала характеризует такой эпизод: как-то мы с коллегой Георгием (Жорой) Громыко были приглашены на какое-то совещание. С нами соблаговолил поехать и главный геолог нашей экспедиции — в те поры — Юрий Гречко (он открыто недолюбливал меня, ибо я при необходимости, игнорируя его, обращался прямо к главному геологу Управления, что, конечно, было нарушением субординации). Так вот, решив поехать на это совещание, Юрий Иванович «поручил» мне забронировать нам места. Выполняя это его поручение, я и отправил в гостиницу «Карелия» телеграмму такого содержания: «Прошу бронировать места Громыко, Гречко, Гарбар». Надо сказать, что в те поры носители фамилий моих спутников были весьма известными и значимыми людьми в СССР — министр иностранных дел и министр обороны… Каково же было удивление и возмущение моих спутников, когда по приезде в Петрозаводск администратор гостиницы встретила меня таким словами: «Я не ожидала от Вас, товарищ Гарбар, такого легкомыслия! Вам место мы забронировали, а вот это — и она указала на телеграмму — уже не шутка… Мне стоило некоторого труда объяснить ей, что это, действительно, не глупая шутка, а вполне нормальные люди, только с такими знаковыми фамилиями. Обошлось. Но это лишь присказка. А вот и сказка:

Как-то поселившись в очередной раз в «Карелии», я увидел, что в местном киоске, в котором продавались сувениры и изделия местного промысла, выставлена доска с гравюрой героини карельского эпоса красавицей Айной. Это была работа какой-то местной художественной артели по рисунку набиравшей в те поры известность, а ныне знаменитой карельской художницы Тамары Григорьевны Юфа (тогда она ещё, кажется, работала учителем рисования в деревне Ладва). Спросил, как можно купить эту гравюру? Дежурная по этажу ответила, что киоск закрыт и что открывается он только по приезде главных покупателей — иностранцев. Это показалось мне несправедливым: что это, — я в своей стране — «человек второго сорта»?! Мне повторили, что киоск закрыт. Назревал скандал. Я потребовал старшую дежурную и пригрозил, что в случае, если киоск через час-другой не откроют, то я обращусь «куда следует». Куда следует я и сам не знал. Но этого не знали и мои собеседницы. А человек, живущий в «обкомовском номере», мог быть ого-го кто… Поэтому через небольшое время прибежала хозяйка киоска, продала мне эту «Айну» (стоила она и в рублях недорого) и тем исчерпала назревавший скандал. Надо ли говорить, что в глазах дежурной по этажу и старшей дежурной (слава Б-гу, что выше этого не пошло) я вырос почти до небес. А «Айна» и сейчас висит у меня на стене.

«А если повезёт», или Как бывает под ножом (хирургическим)

Кто-то из моих знакомых однажды сказал, что каждый живущий в нашем цивилизованном мире человек раньше или позже окажется под ножом у хирурга.

Мне, видимо, особенно повезло, и я оказывался под этим самым ножом не единожды.

Первый раз это случилось в Минске, куда я специально приехал из Ленинграда в связи с предстоявшей мне операцией по вправлению грыжи.

Собственно, саму грыжу я заработал на дороге Пудож — Порженское, когда мы с Виктором Соломоновичем Кофманом поехали проверять состояние керна скважин, которые должны были вскрыть бокситоносные породы карбона. Должны были, но почему-то (!) не вскрывали…

По этому поводу в Пудож приехал куратор по бокситам (им был В. С. Кофман), и мы отправились на место бурения. О характере и состоянии дорог на границах северных областей, какими были Вологодская, Архангельская и Карелия (на юге я не работал и тамошних условий не знаю) — так вот об этом я уже писал. Как только мы сошли с основной трассы, так наш козлик провалился в яму. Пришлось его оттуда вытаскивать. Потом это стало нашим главным занятием. Основным инструментом при этом служила так называемая вага — ствол дерева, лишённый ветвей, которым мы пытались приподнять машину, чтобы подложить под колёса всё что можно. Поскольку я был моложе и, как предполагалось, здоровее, вага приходилась на мою долю, а Виктор Соломонович подкладывал эти самые ветки… Шофёр же, конечно, был за рулём.

И так раз за разом. При одной из таких операций я почувствовал, что внизу живота у меня что-то треснуло. Посидел немного на обочине и продолжил машиноподъёмную операцию, — выбираться всё равно как-то надо было. Когда мы возвратились в Пудож, я продолжал чувствовать некоторую боль. Первоначально не обращал на это внимания. Но вот однажды, уже возвратившись в Ленинград, прямо на Научно-техническом совете, который вёл, как сейчас помню, начальник экспедиции И. С. Афанасьев, от внезапного болевого шока я чуть было не потерял сознание. Врач, к которому меня доставили, определил, что у меня грыжа, и что вполне возможно ущемление. Требуется срочное хирургическое вмешательство.

Мама и папа, которых мы по-телефону поставили в известность, посоветовали приехать в Минск, где были знакомые врачи. Их доводы нас убедили, и я поехал в Минск.

Действительно, жена моего покойного дяди Лёвы, Рива устроила меня в больницу, в которой она заведовала детским отделением. Лежу. Жду. Перед операцией заходит нарколог — знакомимся — Рива сообщает, что это заведующий наркологическим отделением. Хорошо.

Потом приходит хирург, — оказывается это заведующий хирургическим отделением. Если принять во внимание, что во время операции Рива держала меня за руку, то, думаю, такой команды не было ни у одного из оперированных в этой больнице пациентов.

Потом они говорили, что вёл я себя нормально и до самой отключки пытался шутить и рассказывать анекдоты. Этого я, признаюсь, не помню. Первый, кого я увидел, придя в себя, был брат, потом папа, потом мама… Хорошо болеть среди родственников.

При выписке хирург сказал, что у меня очень слабая плевра, и грыжа раньше или позже, всё равно, прорвёт. Он был прав. Но теперь я знаю, как бороться с очередными приступами… Первое время ходил в бандаже. Но потом жизнь заставила и таскать, и носить, и вываживать…

Второй случай был уже в новой жизни, и оказался гораздо опаснее. Дело было так: мы с Раей после длительного перерыва решили совершить недельную экскурсию в Швейцарию. Перспектива попасть на Монблан кого угодно вытащит. Поехали.

Уже в самом начале экскурсии я почувствовал боли справа внизу живота. Вначале подумал, что это потенциальная грыжа. Но боли не проходили, а наоборот, усиливались. Таблетки, которые были и у нас, и которыми меня щедро снабжали спутники, не помогали.

Проехали Берн с его медведями, потом Люцерн, потом что-то ещё. Постепенно боль становилась совсем нестерпимой. С трудом вспоминаю, что одним из объектов, который мы посетили, была гостиница Grand Montreux на берегу Женевского озера, в которой жил Набоков, и его могила на кладбище неподалеку. Но мне уже было не до всего этого.

Главная мысль была оказаться на территории не Швейцарии, а Франции, ибо, как говорили спутники, наши медицинские страховки в Швейцарии не действовали. Удержался. Но на въезде в городок Соланж у меня в животе что-то треснуло, и я практически потерял сознание. Руководитель нашей туристической группы велел водителю ехать к ближайшему медицинскому пункту. Из автобуса я уже выйти не смог — выпал. Было темно. Меня под руки втащили в этот медицинский пункт. Оттуда на амбулансе привезли в какой-то госпиталь и сразу положили на операционный стол. Сколько я там пролежал, не знаю. Очнувшись, увидел медбрата, который пытался меня раздеть. Потом в комнату вошла очень маленькая женщина и представилась — хирург. Я ещё подумал, как она достанет до стола, на котором я лежу. Больше ничего не помню. Очнулся в палате. Кругом сёстры. Пришла Рая.

Оказывается, руководитель нашей группы отвёз её в отель, дал денег, а сам уехал устраивать группу. Наутро пришла женщина-хирург. Она оказалась, действительно, очень миниатюрной.

Из разговоров, которые я понимал очень плохо, ибо говорили на французском, а я его не знаю, понял, что у меня перитонит — лопнул аппендикс. В этой больнице я пролежал около недели. Пока меня приводили в чувство и готовили к транспортировке, местная администрация занималась нашей страховкой, вынимая из Раи всю душу вопросами на непонятном ей языке.

Я же лежал у окна и силился увидеть столь близкие и такие недоступные теперь Альпы.

Но в окно была видна только одна скала, нависавшая над госпиталем.

Лицо на скале

Это было в одной благодатной стране.

Я лежал на спине, отходя от наркоза.

И лицо. Но скале. Вдруг привиделось мне.

Рассмотреть нелегко — неудобная поза.

Я вижу Лик на плоскости скалы.

Над ним базальта козырек навис.

А выше — памятником — пик горы,

С которой облака сползают вниз.

Старик, чей вид суров и отрешен,

Чей лик спокоен, благороден,

Взгляд ни к кому уже не обращен, –

Он весь в себе. И полностью свободен.

Давно остались позади дела, –

Те, что творил он на земле.

Все в прошлом, все зола, зола…

И нет огня — огонь в золе…

Старик! Что там? Какой там Рай?

А Ад? Скажи, скажи. Не смеешь?

Старик в ответ, — Держись, не умирай…

Сюда не торопись… Еще успеешь…

Опять спустились облака.

Скала исчезла. И исчез старик.

И только шепот — тот, издалека

Во мне звучал. Переходя на крик…

Соланж, 18.09.2002 г. – Дуйсбург. 23.11.2002 г.

Через неделю из Дуйсбурга приехал амбуланс и нас с Раей через половину Европы доставили прямо в госпиталь в Дуйсбург. При приёме в Дуйсбурге, прямо в приёмном покое госпиталя выяснилось, что один из операционных швов загноился. И пришлось делать повторную операцию, после которой я провалялся в больнице больше месяца. На память обо всей этой эпопее у меня остались в животе спайки, которые время от времени дают о себе знать.

Рае эта эпопея стоила подскочившего (до 210) давления, что тоже не прошло для неё даром.

Ну, и наконец, третья операция. Это было после наезда на меня в Гостевой сайта «Заметки по еврейской истории». Не привыкший к окололитературным сварам, я с помощью моих друзей около полугода пытался отбиваться от окопавшейся там своры. Но потом в прединфарктном состоянии оказался в кардиологическом отделении одной из местных больниц. На моё счастье, в этой больнице, правда, в другом отделении оказалась русскоязычный врач. Она довольно подробно объяснила мне ситуацию и сказала, что врачи рекомендуют поставить в вену шунт. Эта процедура проходила уже под местным наркозом, и я с интересом наблюдал за всеми манипуляциями медицинского персонала.

Но я опять, кажется, забежал вперёд.

И ещё несколько историй, но уже без связи с деклассированными элементами и медициной.

«В лунном сиянии снег серебрится…»

Моя профессия предоставляла большие возможности пребывания на природе.

Но почему-то так получалось, что на «любование» этой самой природой как-то не доставало ни времени, ни сил. А может быть, просто, как сейчас говорят, я был «заточен» совсем на другое.

Пишу об этом потому, что знаю, как в некоторых коллективах стиль жизни был совсем иным. Возможно, и на природу у них хватало времени…

У меня же подобные обстоятельства связаны больше с проблемами бытового характера.

Помню, однажды зимой мы с уже упоминавшимся Павлом Ивановичем Касимовым поехали выбирать трассу для транспортировки его бурового агрегата на новую точку.

Вот как трансформировался этот эпизод в моих воспоминаниях:

Зимняя дорога

«В лунном сиянии снег серебрится…»

(Е. Юрьев)

Я помню эту ночь и этот лес…

Мы заблудились в поисках дороги.

Над нами месяц. Серп его двурогий

Нам освещает зимний мир чудес.

Дорога чуть видна. Возможно, что никто

По ней ещё не ездил в эту зиму.

Мороз и снег, и лес. Я сросся с ними.

Мне полушубок заменил пальто.

Мотор забарахлил, не одолев подъём.

Да, неудачное наш «козлик» выбрал место.

Жилья в округе нет, и неизвестно…

Снег застилает окоём…

Не знаю сколько, — ночь и лес вокруг, –

Брели мы по «серебряному» снегу,

Уж не надеясь выбраться к ночлегу,

Как скрип саней мы услыхали вдруг.

Да, сани с сеном. Чудо из чудес!

Тот мужичок, наверное, нас спас.

Спасибо, Господи, что не оставил нас.

И снова снегом заискрился лес…

P.S.

Теперь, когда я слышу иногда

Про тройку, снег и лунное сиянье,

Ко мне приходит то воспоминанье.

И мне от этого не деться никуда.

Дуйсбург. 2.06 — 20.10.2013 г.

Падение кумиров

Я рос настоящим советским мальчиком. В доме мы не вели и не слышали никаких антисоветских разговоров. Возможно, родители, видевшие всё, что творилось, где-то и обсуждали между собой происходившее и происходящее, но при нас такие разговоры не велись. Политические темы в доме, во всяком случае, при нас вообще не обсуждались. Жизнь и так было трудной.

Сталин для нас был тем, кем он был для большинства советских людей, — вождём, учителем, организатором наших побед, отцом народов. Альтернативы ему для нас не было. Тем более неожиданным и страшным было сообщение о его смерти.

5 марта 1953 года, когда мы пришли в школу и узнали об этом, все ходили, как в воду опущенные. Помню, что когда в класс вошёл мой друг Феликс, у которого на этот день приходился день рождения, то его радостное лицо вызвало вспышку гнева у соучеников. Его даже, кажется побили (?). Учителя ходили какие-то растерянные, уроки не проводились.

Потом нам сказали, что на площади, перед Дворцом профсоюзов, где недавно с помпой установили огромный монумент вождя народов, начинается митинг. Пошли туда. Масса народа, давка, звучит траурная музыка, у многих на глазах слёзы.

Несколько дней все пребывали в состоянии потерянности: что будет дальше? Кто его заменит?

Потом с жадностью ловили новости из Москвы. Потом как-то утряслось.

Новая вспышка интереса возникла, когда я узнал, что однажды, буквально за одну ночь этот монумент, ставший памятником, был не только снесён, но даже его многометровое основание было выкорчевано, а яма, в котором это основание находилось, отгорожена от глаз любопытствующих щитами. Но это было уже значительно, во времена Хрущёва.

Конечно, особое впечатление произвёл доклад Н. С. Хрущёва на ХХ съезде КПСС. Вначале его читали на закрытых собраниях, и мы — не члены узнавали об этом в пересказах знакомых «членов». Потом стали читать на общих собраниях и даже загоняли туда слушателей. Постепенно мы узнавали всё больше подробностей о том, что «наш отец оказался сукою».

Совсем иначе происходило свержение Хрущёва. Недовольство им, особенно его инициативами с кукурузой, его эскападами на международных мероприятиях, его выходками при «встречах» с писателями, с художниками — всё это давало пищу для разговоров. Да и время было иное — более свободное, более говорливое…

О том, что его сняли, я узнал в поле. Помню — возвращаюсь из маршрута и где-то в районе деревни Юксовичи подсаживаюсь в автобус, чтобы ехать в Вознесенье. На следующей остановке в автобус входит мужичок из местных (конечно, в подпитии) и на весь автобус, обращаясь почему-то ко мне (видимо, мой не местный облик и странная трезвость выделили меня из массы пассажиров?), произносит: Ну, что! Скинули твоего Никиту! Почему моего? Как это скинули? Но не спрашивать же этого поддавоху. Доехал до Вознесенья. Тут коллеги и подтвердили, — действительно, скинули.

Впрочем, нам было не до этих игр там наверху. В поле и без политики дел невпроворот.

«Бумага с красной полосой»

Дело было так: как-то вечером Рая сказала, что у одного из наших соседей по лестничной клетке, недавнего выпускника Политехнического института и руководителя комсомольского строительного отряда, в квартире появился телефон, о чём с гордостью сообщила соседям жившая с ним мама.

Из этого разговора мы с Раей сделали вывод о том, что наш дом, наконец, «телефонизирован», и есть надежда тоже получить личный домашний телефон.

С этим я и обратился в районное отделение телефонной связи. В качестве поддерживающих документов принёс с собой отношение от руководства экспедиции и вырезку из какой-то газеты о том, какой вклад в развитие минерально-сырьевой базы региона, и, в частности, Ленинграда и Ленинградской области вносит «геолог шести областей» Д. И. Гарбар.

После многочасового ожидания я, наконец, вошёл в заветный кабинет начальника отделения.

Внимательно прочитав и отношение, и заметку, тот сказал, что лимит телефонов исчерпан, но если я принесу ему такую бумагу (и он вынул из ящика стола какой-то лист), то он в виде исключения постарается изыскать телефонную точку и для нас.

Я посмотрел на предложенный мне образец. Там на бланке с красной полосой поверху было написано, что Ленинградский областной комитет КПСС ходатайствует об установлении в квартире нашего соседа телефонной точки вне очереди. Такой бумаги у меня не было.

И милый начальник предложил мне подать заявление о постановке на очередь…

До отъезда такая очередь еще не приходила. Но я уже и не жду.

«Предательство, предательство…»

Я приступаю к написанию этой главы с особым чувством. Предательство, на мой взгляд — самое отвратительное, что может быть в человеческих отношениях. Я стараюсь в своих воспоминаниях избегать негатива, хотя он тоже, конечно, бывал в моей жизни.

Но этот случай я ни забыть, ни простить не могу.

Из этических соображений я не стану называть имени этого человека.

Моё знакомство с ним произошло после получения мной Бураковской аномалии. Подбирая коллектив для её изучения, я получил рекомендацию пригласить этого человека. Рекомендатор сказал, что этот специалист хорошо знаком с объектом, ибо занимался им ещё до меня в рамках геофизического изучения территории. Познакомились. На меня он произвёл весьма положительное впечатление, и я начал хождения по начальству с предложением принять его на работу в нашу экспедицию. Надо сказать, что до того он не работал в системе СЗПГО, но его кое-кто знал и не очень к нему благоволил (это случается среди однокашников). Но я настоял, и его приняли в нашу экспедицию. Специально для него была изобретена должность, и он с семьёй приехал в Пудож. После нескольких недель поисков удалось найти им квартиру, ибо с двумя детьми в общежитии жить было невозможно. А когда в одном из наших домов освободилась квартира, они переехали туда.

На первых порах всё шло нормально: он, действительно знал объект, понимал поставленные задачи по его изучению и в полной мере участвовал в их решении. Я постепенно всё больше доверял ему и, отбывая иногда в Ленинград, даже оставлял его за себя, хотя в партии был и главный инженер (второе лицо по штатному расписанию), и главный механик, и заместитель по снабжению и общим вопросам. Но мне было как-то спокойнее, когда «у руля» оставался он.

Вот и на этот раз, собираясь в Ленинград с очередным месячным отчётом, я приказом по партии оставил его вместо себя. Приватным образом я вручил ему ключи от отдельного автомобильного бокса, в котором обычно стоял начальнический «козёл», а в этот раз стоял УАЗ-452 геофизиков.

Дело в том, что практически накануне этот новенький УАЗик с полным комплектом геофизического оборудования попал в аварию в деревне Колово и по распоряжению руководства экспедиции должен был быть изолирован до приезда из экспедиции комиссии, которая должна расследовать причину и обстоятельства аварии.

Моё внутреннее расследование привело к тому, что, как выяснилось, виновной в аварии оказалась супруга этого человека, которая уговорила водителя поехать с ней в это самое Колово за покупками. Там они не только закупились, но и «подогрелись», — и в результате попали в эту злополучную аварию. Водителя я отстранил и отправил в Ленинград. А участие дамы решил скрыть, дабы не компрометировать своего коллегу. Машину мы поставили в бокс, с приказом до приезда комиссии не вскрывать его.

Уехал в полной уверенности, что всё так и будет. Каково же было мое удивление, когда по возвращении я узнал, что бокс не только открывался, но что с аварийной автомашины сняты и куда-то исчезли колёса.

Мой заместитель объяснил, что остродефицитные колёса снял механик партии и обменял у кого-то на столь же дефицитные детали к нашему «козлу». На мой вопрос, кто дал такое распоряжение, членораздельного ответа я не получил. В это время в Пудож приехала ожидаемая комиссия. которая и занялась расследованием и аварии, и разукомплектования УАЗа.

За кучей дел, которые наваливаются на всякого начальника стационарной геологической партии (от бурения и снабжения и до быта сотрудников и их семей), я оставил этот вопрос на совесть комиссии. Комиссия уехала. А через несколько дней я получил вызов в Ленинград, в экспедицию. Приехал. В отделе главного механика мне сообщили, что на меня заведено дело «Об разукомплектовании специализированного геофизического автомобиля УАЗ-452».

За разъяснениями предложили обратиться к начальнику экспедиции И. С. Афанасьеву. Обратился. Афанасьев в ответ на мои возмущения и ламентации вытащил из ящика стола бумагу и подал её мне. Читаю: там чёрным по белому написано, что уезжая в Ленинград, я распорядился снять эти самые колёса и использовать их для обмена на необходимые детали. А в конце этой «Объяснительной записки» стоит подпись моего «доверенного» заместителя. Я не мог поверить своим глазам! И это после всего того, что я для него сделал (включая историю с участием его жены в этой аварии). Но чего не сделаешь со страху, — подлость, по-моему, чаще всего основывается на страхе.

Я не стал рассказывать Афанасьеву всю историю, — нельзя на подлость отвечать подлостью.